その昔、6月23日は「ロクテンニーサン」と読まれ、日米安保条約発効の日として、デモや集会があちこちで開かれたものだった。その60年安保にかけての時期、安保条約反対の論陣を張った清水幾太郎(社会学者)という人物がいる。安保改定後は急速に「右転回」して、1980年9月に『日本よ国家たれ――核の選択』(文藝春秋社)を出版。日本核武装を主張するまでなった。清水はいう。「最初の被爆国である日本が核兵器を所有しなければ、有事の際、世界中の国国が日本に遠慮してくれるという滑稽な幻想を抱いているのではないか」「核兵器が重要であり、また、私たちが最初の被爆国としての特権を有するのであれば、日本こそ真先に核兵器を製造し所有する特権を有しているのではないか」と。清水が提言する核政策変更への4つの選択肢はこうだ。(1)独自の核武装、(2) 核運搬手段を日本が持ち、核弾頭を米軍から提供してもらう、(3) 核兵器を保有する米陸軍の新たな駐留、(4) 米軍の核持ち込みの許可を宣言する、である。清水は、核武装を含む軍事力強化の道を、「日本が一人前の国家になること」への第一歩と見ている。安保反対論者から核武装論者へ。実に振幅の大きい生きざまではあった(1988年8月10日、81歳で死去)。

さて、この清水の本が出版されてから22年。「日本核武装なんぞありえない」と多くの国民が思っていた矢先、政府要人の口からは、「憲法上核兵器は持てる」という趣旨の発言が続いた。この発言の過大評価も過少評価も危険だろう。岸内閣時代から、政府は憲法上核兵器の保有は可能という見解をとり続けてきたので、一応その延長線上の発言ではある。非核三原則の「持ち込ませず」の部分ではすでに空洞化が進んでいる現実がある。政府は、米軍の核搭載艦艇が日本に寄港(トランジット)することを事実上容認してきた。それだけでなく、「持たず」の部分でも、政府は二度にわたり「核武装の可能性」に関する研究を行っていた(『朝日新聞』2002年6月17日付)。一度目は1960年代後半、二度目が村山内閣の時の1995年である。

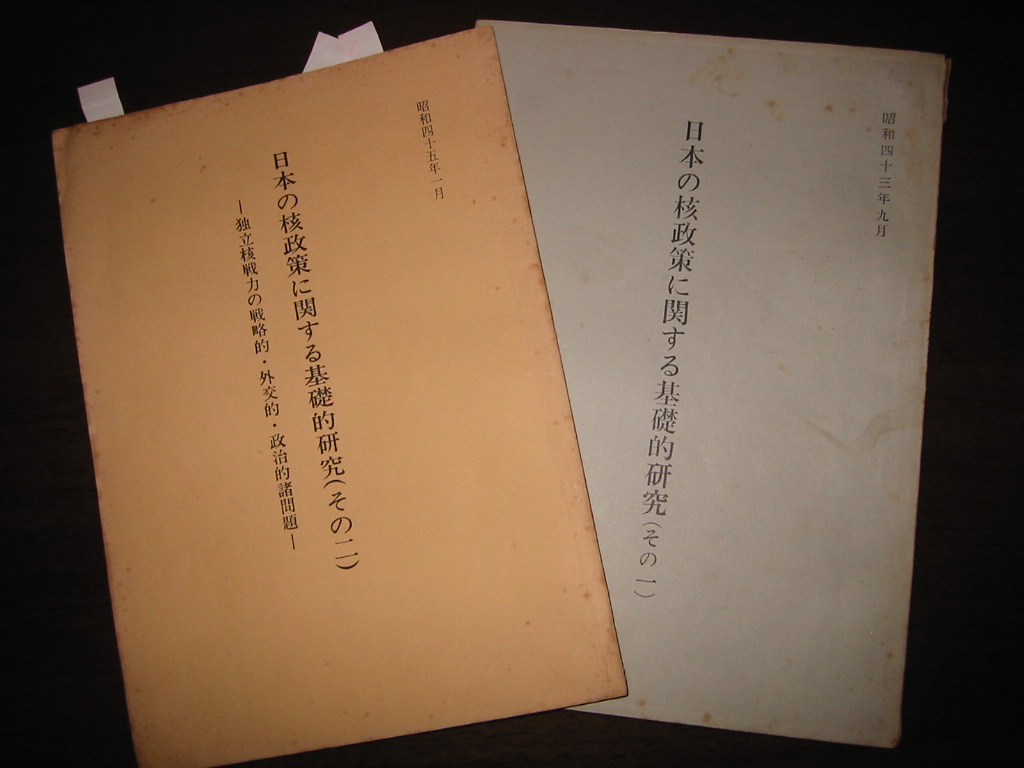

一度目の研究報告書のオリジナルが手元にある。1967年に佐藤内閣当時の内閣調査室(現・内閣情報調査室)が蝋山道雄(国際政治学者)らに委託した研究報告書『日本の核政策に関する基礎的研究』である。2部構成をとっており、「その一」の副題が「独立核戦力創設の技術的・組織的・財政的可能性」で、1968年9月の日付。「その二」の副題は「独立核戦力の戦略的・外交的・政治的諸問題」で、1970年1月の日付がある。「その一」で技術面や人的・組織的側面、財政的側面から検討を加えた結果、「暫定的結論として、「近い将来有効な核戦力を創設するには多くの困難がある」と指摘する。

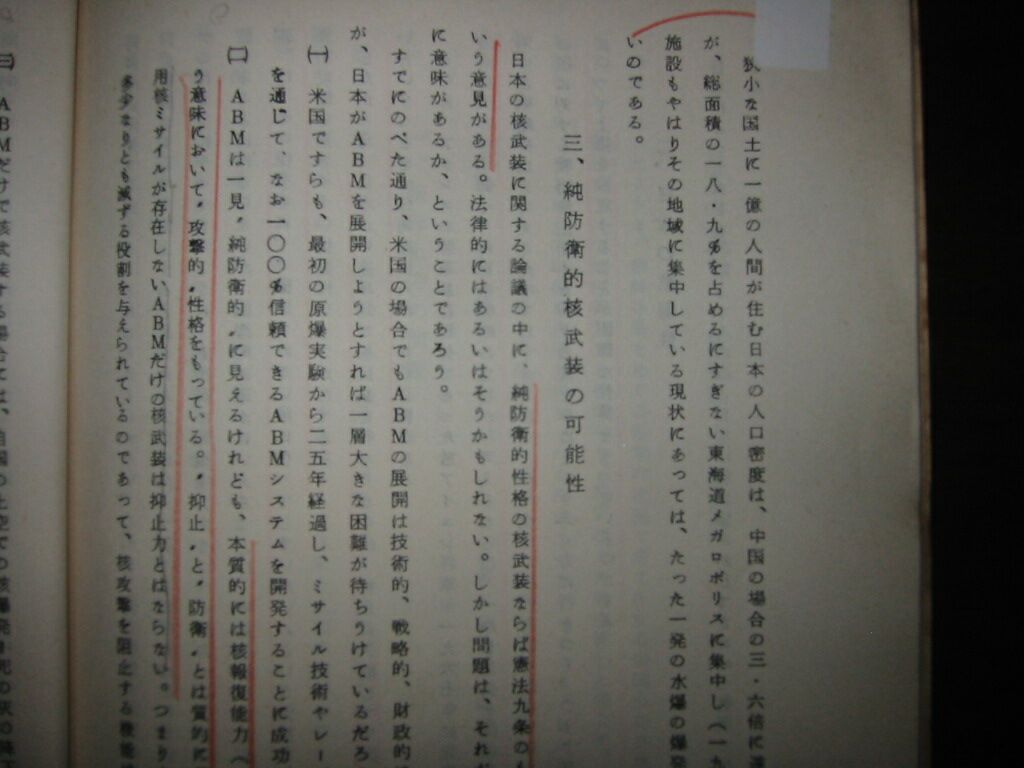

その上で「その二」では、戦略的、国民心理的、外交的側面が検討される。60年代末の状況では、中国の核の脅威に重点が置かれている。「純防衛的核武装の可能性」という節では、憲法上核兵器は保有できるという見解をとったとしても、それが戦略的に意味があるかと問うている。そして、「中途半端な核武装は、その保有者に『破壊されない前に使ってしまいたい』という気持ちを起させ、そのためにかえって先制攻撃を招きやすい挑発性をもつ」と指摘しつつ、日本の地政学的脆弱性を検討する。そして、地理的に見て中国に近接しているため、ABM〔弾道弾迎撃ミサイル〕を導入しても中国のミサイルを撃破することは不可能と断じている。外交・政治問題では、単独核武装を行ったフランスについて検討する。フランスの核武装の狙いは、「フランスをアメリカの政治的影響力から解放し、ヨーロッパにおけるフランスの指導的立場を再確立するための『意志の力』の象徴であった」と報告書は述べている。なお、「国内核武装が政治に与える影響」という節では、こんな記述もある。「核武装賛成論者(彼等の多くは、低学歴者ないし老人であり核戦略の問題をほとんど理解しない単純なナショナリズ〔原文のまま水島注〕であるように思われる)の増加は、必ずや核武装反対論者の政治行動を尖鋭化させ、国内的政治不安を高める結果となるだろう」と。

その上で「その二」では、戦略的、国民心理的、外交的側面が検討される。60年代末の状況では、中国の核の脅威に重点が置かれている。「純防衛的核武装の可能性」という節では、憲法上核兵器は保有できるという見解をとったとしても、それが戦略的に意味があるかと問うている。そして、「中途半端な核武装は、その保有者に『破壊されない前に使ってしまいたい』という気持ちを起させ、そのためにかえって先制攻撃を招きやすい挑発性をもつ」と指摘しつつ、日本の地政学的脆弱性を検討する。そして、地理的に見て中国に近接しているため、ABM〔弾道弾迎撃ミサイル〕を導入しても中国のミサイルを撃破することは不可能と断じている。外交・政治問題では、単独核武装を行ったフランスについて検討する。フランスの核武装の狙いは、「フランスをアメリカの政治的影響力から解放し、ヨーロッパにおけるフランスの指導的立場を再確立するための『意志の力』の象徴であった」と報告書は述べている。なお、「国内核武装が政治に与える影響」という節では、こんな記述もある。「核武装賛成論者(彼等の多くは、低学歴者ないし老人であり核戦略の問題をほとんど理解しない単純なナショナリズ〔原文のまま水島注〕であるように思われる)の増加は、必ずや核武装反対論者の政治行動を尖鋭化させ、国内的政治不安を高める結果となるだろう」と。

この報告書の結論はこうだ。「日本で現在開発中のロケットを軍用に転用することは、技術的問題さえ克服できればあながち不可能ではないが、核弾頭だけは、外国からもらいうける以外に方法はない。しかし、核拡散防止条約成立の過程から考えれば、その可能性はほとんどないといってよい。つまり日本は、技術的、戦略的、外交的、政治的拘束によって、核兵器をもつことはできないのであるが、そのことは日本の安全保障にとって決してマイナスとはならないだろう。……核兵器の所有が大国の条件であると考えうる時代はすでに去った。核時代における新しい大国としての日本は、国家の安全保障の問題を伝統的な戦略観念からではなく、全く新しい観点から多角的に解決して行かねばならぬよう運命づけられているのである」と。なお、この報告書の存在は、『朝日新聞』1994年11月13日付が1面トップのスクープ記事として紹介している。

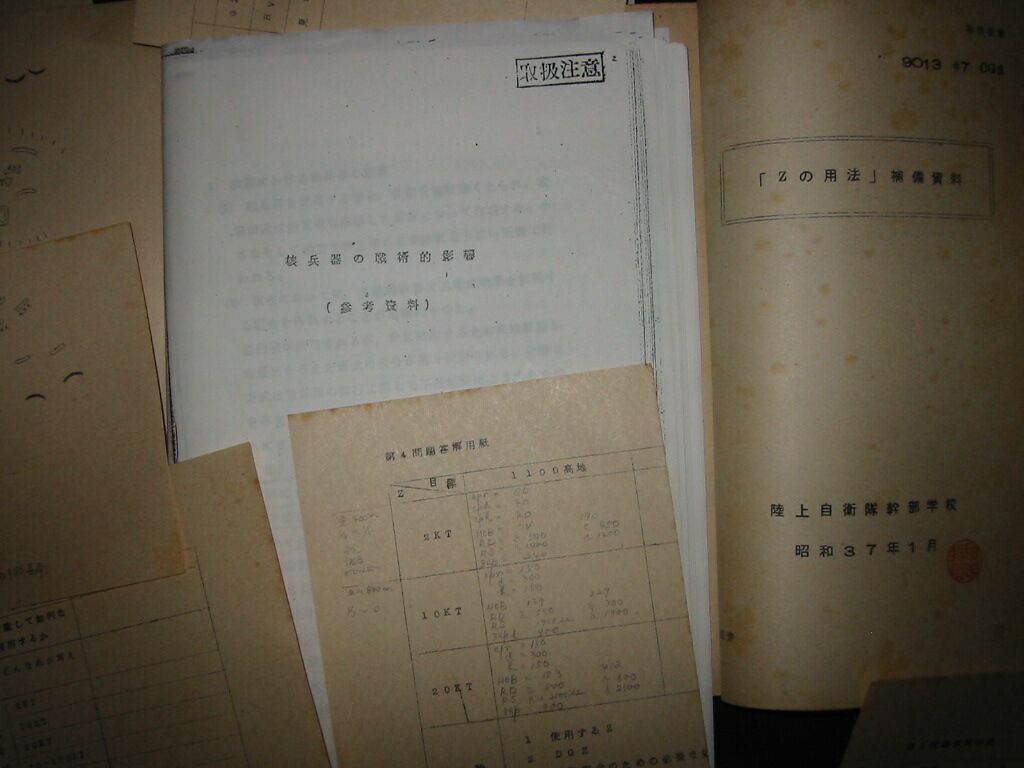

ところで、政府部内だけでなく、陸上自衛隊にも、国内における戦術核兵器使用を想定した文書がある。軍事的合理性の観点から、あらゆる可能性を想定して準備・訓練しておくということで、60年代にさかんに研究されていたものだ。私の手元には、取扱注意「核兵器の戦術的影響」や「Z用法の補備資料」(陸自幹部学校、1962年1月)といった文書がある。Zとは陸自内部では核を意味する。米陸軍の資料をもとにして、日本国内向けに作りなおしたものだが、Z火力〔核砲弾など〕の運用法や、Z戦下での死体回収の態勢まで出てくる。各種の「状況」のなかには、名古屋、小松、福井などの地図をベースに、相手側にキノコ雲が生じるような戦場様相が描かれている。ある文書には、広島の被害状況を分析した上で、「広島では全く不意に、かつ無防護の一般市民が多かったので、この程度の死亡者が出たが、Z攻撃を予期して対応策をとっていれば被害は某程度減少できるものと思われる」として、Zの効果について「漠然とした不信感をもつことは間違い」という記述も出てくる。これを所持していた元三等陸佐は、放射能が降り注ぐフォールアウト対策に鉛筆でびっしり書き込みをしている。当時は、日本国内で核砲弾を使用する想定で、熱心に研究を繰り返していたことがわかる。

ところで、政府部内だけでなく、陸上自衛隊にも、国内における戦術核兵器使用を想定した文書がある。軍事的合理性の観点から、あらゆる可能性を想定して準備・訓練しておくということで、60年代にさかんに研究されていたものだ。私の手元には、取扱注意「核兵器の戦術的影響」や「Z用法の補備資料」(陸自幹部学校、1962年1月)といった文書がある。Zとは陸自内部では核を意味する。米陸軍の資料をもとにして、日本国内向けに作りなおしたものだが、Z火力〔核砲弾など〕の運用法や、Z戦下での死体回収の態勢まで出てくる。各種の「状況」のなかには、名古屋、小松、福井などの地図をベースに、相手側にキノコ雲が生じるような戦場様相が描かれている。ある文書には、広島の被害状況を分析した上で、「広島では全く不意に、かつ無防護の一般市民が多かったので、この程度の死亡者が出たが、Z攻撃を予期して対応策をとっていれば被害は某程度減少できるものと思われる」として、Zの効果について「漠然とした不信感をもつことは間違い」という記述も出てくる。これを所持していた元三等陸佐は、放射能が降り注ぐフォールアウト対策に鉛筆でびっしり書き込みをしている。当時は、日本国内で核砲弾を使用する想定で、熱心に研究を繰り返していたことがわかる。

憲法上「持てる」が、原子力基本法による法律上の制約や、非核三原則などの政策的理由から「持たない」というのが一貫した政府の立場である。その狙いは、常に最後の政治的カードとして「核の選択肢」は確保しておくということだろう。強い指導力とカリスマ性を持ったドゴール大統領を真似た人物(どこかの知事のような)が首相になったとき、米国に対する「意志の力」の象徴として、その選択肢はリアリティを増すかもしれない。だが、ここではっきり述べておく。日本国憲法9条は通常戦力だけでなく、核戦力の保持をも禁じている。単なる法的・政策的理由から持たないのではなく、憲法上持つことは許されないのである。それは日本国憲法9条制定過程の議論からも明らかだろう(アエラムック『憲法がわかる』朝日新聞社の拙稿参照)。