4月下旬、東北の被災地に向かう新幹線のなかで読んだ本がある。東北新幹線がまだ完全運行していない時期で、郡山までは何とか行けるという現地の方のメールに従って切符を買い、不安な思いで乗車していたときである。車内で読んだその本とは、馬弓良彦『戦場の田中角栄』(毎日ワンズ、2011年)。毎日新聞政治部の「田中番記者」だった著者(後に毎日新聞取締役)が、1972年に出版した本を再編集したものである。田中はいろいろな問題で、さまざまに非難されてきた。それだけ問題の多い人物だったことに間違いはない。残した「負の遺産」のなかに、原発もある。東電柏崎刈羽原発の背後に角栄あり。原発利権を巧みに利用したのも田中だった。よくも悪くも、田中は戦後日本を体現していた。他方、首相という点で言えば、小粒ですぐ消える安倍晋三以降の軽量級と比べれば、直観力も判断力も決断力もあり、人々の心をつかむ言葉も持っていた。東日本大震災に直面したとき、田中だったらどうしただろうか。そんな思いで、被災地に向かうリュックサックのポケットにこの本を入れた。

出版に際して新たな事実が加筆されている。本書のスタンスは、「田中角栄は、肯定的に評価されてよい戦後政治家だ。決して巨悪でもなければ、戦後政界の梟雄(残忍な英雄)でもない。盟友大平正芳が評したように政界の『鬼才』だった…」というもの。「大正、昭和の戦乱の時代に見る、赤紙召集の兵隊から叩き上げた、いくらかは不逞で戦上手の下士官像に近い」という評価である。

田中の首相在任中、自己の戦争体験から、自衛隊の観閲式参加は好まないという話を聞いたことがある。そもそもこの本を読もうと思ったのは、そのことが頭にあり、かつ「戦場の…」というタイトルに惹かれたからである。しかし、実際に読んでみると、田中の戦争体験は本文306頁のうちの21頁しかないことが分かり、やや期待はずれであった。

その第2章「田中上等兵の反骨」(60~80頁)には、将校や下士官を屁とも思わない田中の「兵隊やくざ」ぶりが、粗削りながら興味深く描かれている。

例えば、田中は兵営内で酒保係(軍隊の売店)をやっていて、一升瓶を持ち出しては洗面器に酒を注ぎ、兵隊たちと車座になって酒盛りをやっていた。それを小隊長に見つかり問い詰められると、「輸送中に壊された一升瓶を整理中でありまして、戦友に処理を手伝ってもらっております」と言い張り、その場をかわしたという。

田中は1939年4月に応召。盛岡の騎兵第3旅団第24連隊第1中隊に所属し、北満州で兵役に就いた。中隊本部の糧秣(食料)や酒保を担当していたので、実際に最前線に出ることはなかった。

あるとき、中隊の「2年兵教育計画書」が連隊本部から「ずさんだ」と突き返され、短期日で作り直し、連隊本部に届けなければならないことになった。顔面蒼白の中隊長。計画書を方眼紙に清書する作業は一晩では無理という状況下で、田中上等兵にその困難な仕事が任される。「今夜中になんとか書き上げろ」という中隊長に対して、田中は「御命令ですからやりましょう。しかし、条件があります。要望することを聞き入れていただかないと、これは軍隊の仕事ではなく職人の仕事なのだから、請け負いかねます」と言い放った。兵隊の分際で将校(陸軍大尉)の中隊長に条件をつけるとは、と一同息をのむ。だが、中隊長は「よかろう。そのようにやれ」と答えた。田中はニッコリ笑い、古参の曹長や軍曹をアゴで使う。「これは上等兵がやっていると思われては困る。建築や製図の技師のしきたり通りにやらせてもらう」と田中。中隊長以下、中隊の全幹部が上等兵の指示に従って、鉛筆や定規をもって動き回るという前代未聞の事態となった。北満州の夜が白々と明けはじめる頃、計画書はできあがった。早馬の伝令が連隊本部へ。「山形」(精勤章の俗称)のない問題兵だった田中上等兵の隊内での地位は一変した。現場で一部始終を目撃していた片岡甚松見習い士官への取材に基づくエピソードである。

ちなみに、田中自身、自民党幹事長になった頃に出版した『私の履歴書』(日本経済新聞社、1966年)では、このエピソードに触れていない。著者の評価では、実話ではあるが、立場上これを載せるのは「大人げない」と田中は考えていたようだ。私は、戦争体験といっても、田中自身は最前線に行っておらず、これは露骨な自慢話と受け取られかねないので控えたと見ている。著者は、「権力機構の最も厳しい形態であった帝国陸軍の硬直化した官僚性に対する田中の反骨精神に注目すべきだろう」と書いている。

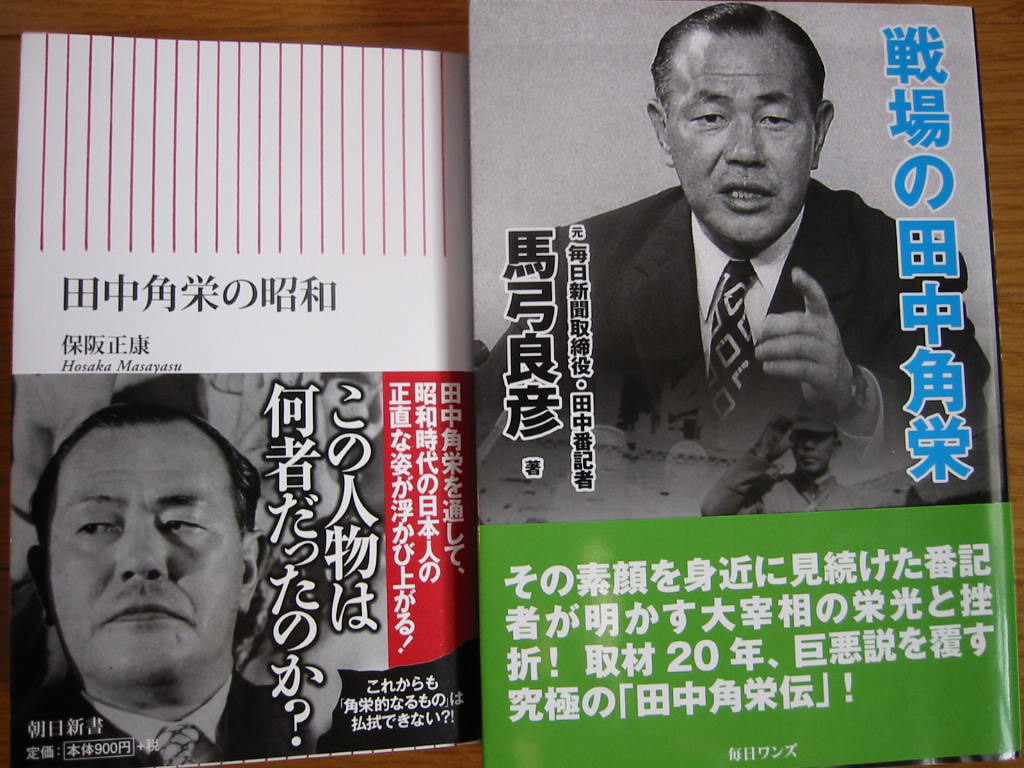

本書は未整理な叙述が多く、いま一つ「戦場の田中角栄」像が見えなかったので、東北取材から帰宅した後、保阪正康『田中角栄の昭和』(朝日新書、2010年)を購入し、通勤電車のなかで一気に読了した。田中の戦争体験については、第1章「戦わざる兵士の原風景」(50~82頁)で詳しく触れられている。保阪の緻密な文章により、私の知りたかったことがいろいろ分かってきた。

社会体験も豊富で、言動のやたら目立つ田中は、軍隊内務班で、私刑まがいの殴打を受ける。目先がきく、事務能力のある田中は、やがて将校に便利がられ、中隊本部にいて、演習に参加することもなく過ごしていた。これは『戦場の田中角栄』の叙述とほぼ重なる。要領よくたちまわり、「軍内のタテマエを見事なまでに逆手にとって」生き抜く。ただ、保阪が当時の戦友たちに取材しても、田中が軍隊内でどのような兵士であったのかが見えてこないという。ちなみに、黒龍江沿いに布陣した盛岡24連隊は、ソ連軍が侵攻してきた1945年8月9日当日に全滅している。肺炎で内地送還になっていなければ、田中角栄は戦死していたと保阪は書く。

田中は自らの戦争体験についてほとんど語っていない。その理由を保阪は間接的に示唆する。保阪が取材した田中と同じ大正7年生まれの人物(文中では仮名)によれば、兵隊を抜け出すには3つの道しかない。合法的に軍の組織から抜け出るか、非合法に脱走するか、自殺するか、である。その人物は、田中が戦争を嫌い、仮病を使ってでも軍隊を離れたことを尊敬するという。田中の内地送還が「仮病」によるものだった可能性があることが示唆されている。戦中派のなかには、自己の戦争(場)体験に饒舌なタイプとそうでないタイプがいる。田中は間違いなく後者だった。その背景には、こういうことがあったのである。

戦後、「天皇国体主義者」とは一線を画し、米国べったりではなく、アジア重視で日中国交回復を実現した田中角栄。保阪は、天皇に特別の関心を示さない田中を、「無作為の国体破壊者」と呼ぶ。自衛隊の観閲式を好まなかったことも頷ける。保阪は「田中は、反戦主義者でも非反戦主義者でもない代わりに、この世に生まれてきて戦場などで死んでたまるか、という自我をもち、それを土台に生きていた人物」と位置づける。陸軍上等兵・田中角栄の軍隊に対する姿勢は、海軍主計将校だった中曾根康弘とは対照的であった。

私が田中の戦争体験に関心をもったのも、24年前に憲法学者・久田栄正のルソン島戦場体験を本にしたことが大きい。2人はまったく異なるタイプながら、軍隊に同化しない反骨性が、それぞれの戦後の生き方に反映しているように思える。

さて、田中はロッキード事件で懲役4年の判決を受け、1993年12月16日、75歳で死去した。「首相の犯罪」というイメージがあまりに強い田中だが、近年、もう一度その「功罪」を考えてみたいと思うようになった。その点で、保阪の本の終章「田中政治の終焉と残像」の結論部分には共感を覚えるところが多い。

ロッキード事件については、今から見れば考えるべき点がさまざまあるように思う。鈴木宗男事件や村木厚子事件などを通じて、「検察の暴走」が一般的理解になりつつあるが、当時は特捜検察への国民の「信頼」は絶大だった。冤罪事件などで検察批判をする人でも、田中を追及する検察には手放しで賛辞を送ってきた。また、「行政各部を指揮監督する」という内閣総理大臣の職務権限(憲法73条)の解釈についても同様である。これが全日空の機種選定にダイレクトに及ぶのかをめぐって裁判でも争われたが、当時は「田中=悪」がメディアで流されていたので、機種選定にまで及ぶという解釈(判例)をスルーさせてきたように思う。

さらに、ロッキード事件が米国の陰謀であったという見方も有力に存在する。これを肯定するだけの根拠を私はまだ持てないでいるが、今から見れば疑問な点も少なくない。保阪はいう。「田中を陥れるための幾つもの罠がつくられ、そこから田中が抜けだせなくなったというのが真相ではないか」と。「『昭和という時代』のさまざまな側面を具現化した政治家」と保阪が特徴づける田中角栄という人物について、興味はつきない。

学生時代、田中角栄首相(当時)の演説を直接聞いたことがある。「まぁ、そのぉ~」。新宿駅頭に響きわたる独特のだみ声。聴衆を引きつける力はすごいと思った。田中角栄の政治手法を分析した人に聞いたことだが、田中の演説を文章にすると大したことはない。演説自体は決してうまくはない。しかし、独特の「間」があって、これが人々を魅了するのだという。例えば、旧新潟3区の人々には、このように。

「皆しゃん」 〔体を前に乗り出して語りかける、この一言で会

場はシーンとなる〕

「雪が降ってきました」 〔ここで間をとる。旧新潟3 区は豪雪地帯。全員

がこれからの厳しい冬の始まりをそれぞれ想像す

る〕

「おばあちゃん、大変だね」 〔突然、目の前の老人に語りかける。聴衆は「大

変だね」の一言で、昨年の冬を思う。急病の嫁

を救急車で隣町の病院に搬送したが、山を迂回

したため、間に合わなかった人もいる。ここで

田中は山の方を指さし、一際大きな声でこう叫

ぶ〕

「トンネル、私、造ります」 〔聴衆は大きな拍手を送る。トンネルがあれば、

病院まですぐに行けると、涙ぐむ人もいる〕

「皆さん、雪が降ってきました。おばあちゃん、大変だね。トンネルを私は造ります」。活字にすれば短いフレーズだが、その独特の「間」が人々の心をつかんでいたことがわかる。上記の〔 〕は、私が挿入した想像の例である。言葉と言葉にある「間」は、人々の想像力の空間である。田中の天性のしゃべりは、人々の想像力をかきたてた。それが「金権政治」や「日本列島改造」に強引にもっていかれたことは言うまでもない。だが、それだけで田中角栄を全否定することには躊躇を覚える。角栄の「功」と「罪」の「間」にこだわって、角栄とは何だったのかを考え続けていきたいと思う。

さて、私が物心ついたときの首相は岸信介だった。残念ながら、石橋湛山の記憶はない。小学校1年生。60年安保の頃である。以後、佐藤栄作、田中角栄、三木武夫、福田赳夫、大平正芳、鈴木善幸、中曾根康弘、竹下登、宇野宗佑、海部俊樹、宮澤喜一、細川護熙、羽田孜、村山富市、橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人と続く。計24人。これらのうち、途中辞任しなかったのは中曾根と小泉のみである。21世紀に入ると交代のテンポが早まり、小泉を除けば、首相交代は「年中行事」になった感が強い。

在任期間の短さだけではない。判断力や行動力の欠如は言うまでもなく、人間的魅力もなくなり、何よりも言葉が軽くなってきた。その到達点とも言うべきものが菅首相だろう。6月2日、内閣不信任決議の採決直前、「一定のめどがついた段階で…若い世代にいろいろな責任を引き継いでいきたい」とはっきり述べた。誰もが「1カ月以内の辞任は疑いない」と受けとめたが、「私は『辞める』という言葉を使ったことはない」といって今日に至っている。「ペテン師顔負けの日本語冒涜」(清湖口敏「国語逍遙」(16)首相の発言」『産経新聞』7月25日付)とされる所以である。

ちなみに、菅首相の言辞について、上記「国語逍遙」は、次のような例えをしている。「月も星も出ていなかった。街灯が一つもない田舎の道を、車体が真っ黒の自動車がライトもつけずに向かってくる。が、歩行者は難なく避けることができた。どうして? 答えは簡単。昼間だったから。エッ?! だって、『夜』とは一言も言っていないだろ」と。

いつの時代でも、政治家の「言葉」をそのまま信じてはいけない。「信頼はいつも専制の親である」(トーマス・ジェファーソン)。その上で、政治家とは何かを問い続けていく必要があるだろう。

(文中敬称略)