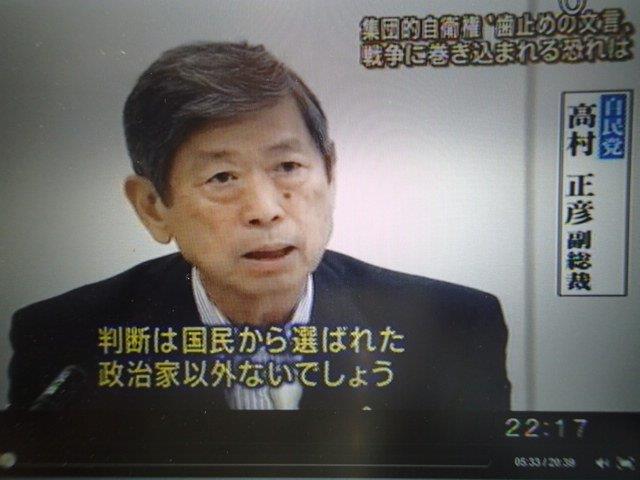

この写真は、2014年6月13日の公明党との与党協議のなかで、高村正彦自民党副総裁がいわゆる「新3要件」のもとになる考え方を、1972年政府見解の「超弩級の恣意的利用」により打ち出したときのテレビニュースである。

約1年後のこの6月11日、高村氏は衆議院憲法審査会において、4日の同審査会で与党推薦を含む参考人の憲法学者全員が安保関連法案を違憲としたことに対する反論を行った。そのなかで、1959年の砂川事件最高裁判決を自己流に解釈して、最高裁は「集団的自衛権が認められないとは言っていない」、「高度の政治性を有するものは国会や内閣の判断に従うと言っている」として、「安全保障環境が大きく変化するなかで、どういう自衛の措置が必要かは政府、国会が決める」という、およそ判決文をまともに読めば出て来ないような集団的自衛権行使「合憲」論を展開した(『毎日新聞』2015年6月11日付夕刊)。高村氏は弁護士資格をもっているのだから、砂川事件最高裁判決の「究極的曲解」を恥ずかしいと思う気持ちはないのだろうか。また、「憲法の番人は最高裁であり、憲法学者ではない」とも語った。もし、憲法学者らが「合憲」と言ったなら、このような言葉は決して使わなかっただろう。

高村氏が「憲法の番人」だとする最高裁の元判事たちは、「7.1閣議決定」とその具体化である安保関連法案についてどのような評価をもっているだろうか。メディアが取材をかけても、最高裁元判事たちの口は固いようだ。6年2カ月の最高裁判事在任中に25件も反対意見を書いた泉徳治元判事は、「最高裁判事はそれぞれの経験を踏まえた考えを述べ、意見を形成することが期待されています。日ごろメディアの取材に応じるなどして、判事一人ひとりが最高裁の役割や自分の考えについて、広く伝えるべきです」と語っていた(「最高裁判事よ、もっとしゃべろう 元最高裁判事・泉徳治さんインタビュー」『朝日新聞』2009年8月22日付オピニオン面)。泉元判事の『私の最高裁判所論――憲法の求める司法の役割』(日本評論社、2013年)は発売直後に読了したが、随所にすぐれた憲法感覚が光る。

その泉元判事は、「7.1閣議決定」と安保関連法案の問題では、今のところどこのメディアにも登場していない。現在の日本政府は、安倍政権が憲法に違反する集団的自衛権行使を強引に実現しようという、真正の危機的状況である。「最高裁判事よ、もっとしゃべろう」。

ところで、内閣法制局もまた「憲法の番人」と呼ばれてきた側面がある。そこで想起したのは2年前、内閣法制局長官から最高裁判事となった山本庸幸氏の就任の記者会見である(『朝日』2013年8月21日付第1総合面)。山本判事は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について問われ、「私自身は非常に難しいと思っている」「集団的自衛権は、他国が攻撃された時に、日本が攻撃されていないのに戦うことが正当化される権利で、従来の解釈では(行使は)難しい」と述べた。その上で、行使容認には「憲法の改正しかない」と指摘し、「それをするかどうかは、国会と国民のご判断だ」と話した。

なお、本日(22日)の特別委員会には、第61代内閣法制局長官の阪田雅裕氏と第62代長官の宮崎礼壹氏が参考人招致されている。両元長官はどのような見解を述べるだろうか(歴代長官の見解は『東京新聞』2015年6月20日付参照)。

山本最高裁判事は第64代にあたる。その彼らの後輩の第66代横畠裕介現長官は、19日金曜の特別委員会において寺田学委員(民主党)から、「腐ったみそ汁の中で1杯とっても、腐っているものは腐っていると思うが?」と問われたことに対し、「理屈で縷々述べてもわかりにくいと思うので」として、「(集団的自衛権が)毒キノコだとすれば、煮ても焼いても食えないし、一部をかじってもあたる」と答えた。すかさず野党席から「それは腐ったみそ汁と同じだろう」と野次が飛び、その方向をチラリと見た長官は、「じゃあフグかもしれない。毒があるから全部食べたらそれはあたるが、肝を外せば食べられる」と答弁した(『朝日』6月20日付一面カタ)。「フグ理論」(寺田委員)である。

だが、この法案は与党の「肝いり法案」と言われている。横畠長官の論理破綻は悲惨である。安倍政権は、立憲主義をけちらし、法制官僚にこんなのけぞるような答弁をさせるまでに追い込んだ。「内閣の最高の法律顧問」である法制局長官に「お友だち」をねじ込む手法が、その組織を腐らせてしまった。安倍首相の罪は重い。

その暴走を「法論理」を駆使して支える高村正彦副総裁。彼が弁護士登録をしている山口県弁護士会を含む全国52弁護士会すべてが安保関連法案に反対決議を行い、先週18日、日本弁護士連合会も、この法案に反対する意見書を出している(PDFファイル)。高村氏は所属弁護士会の144人の弁護士に、また駅前通りにあるご自身の所属法律事務所の同僚弁護士3人に、「砂川事件最高裁判決は集団的自衛権行使を認めている」といった読み方で彼らを説得できるだろうか。

ところで、高村氏は「憲法の番人は最高裁だ」というけれど、では、そもそも「憲法の番人」とは誰なのか。昨年の今頃、私は「『憲法の番人』をめぐる抑制と均衡の力学」という論文を書いた。蟻川恒正氏(法律時報編集委員)の企画「憲法解釈と人事」(『法律時報』86巻8号〔2014年7月号〕)に協力して執筆したものである。それを今回の「直言」で紹介することにしたい。少々長いが、最後までお読みいただき、高村氏のいう「憲法の番人」論についても考えていただけたらと思う。

「憲法の番人」をめぐる抑制と均衡の力学水島朝穂

1.はじめに

中学校3年生「公民」の試験問題をネットで検索すると、「最高裁判所が憲法の番人と呼ばれる理由を説明しなさい」とか、「『憲法の番人』と呼ばれる裁判所は何か」といった問題が見られる。最高裁のホームページのサイト内検索では、「憲法の番人」が10箇所ヒットする(2014年5月現在)。「高等裁判所や地方裁判所などの下級裁判所にも違憲審査権がありますが、当事者の上訴があれば、最高裁判所が最終的に法令等が違憲かどうかを決定することになります。このため、最高裁判所は『憲法の番人』と呼ばれています」1)。

かかる自己認識にもかかわらず、最高裁は本当に「憲法の番人」と言えるだろうか。確かに最高裁は違憲審査権を「終審」として行使するが(憲法81条)、常に憲法について判断することが義務づけられているわけではない。「憲法の番人とは誰か」という問いは、存外自明ではないのである。まずは、それが鋭く問われた1930年前後のドイツを訪ねてみよう。

2.「憲法の番人は誰か」をめぐって

「誰が憲法の番人たるべきか」。1928年のドイツ国法学者大会(ウィーン)で、H.トリーペルとH.ケルゼンとの間で論争が展開された。そこでは主に「国事裁判権」(Staatsgerichtsbarkeit)の位置づけや評価に重点が置かれた2)。「法段階説」に基づき憲法裁判の意義と可能性について揺るぎない主張を展開するケルゼンに対して、国家的なるものを重視するトリーペルは、憲法裁判に対する慎重な姿勢を崩さなかった。ケルゼンは議会に対する強力な規範統制を憲法裁判に見いだし、法律の合憲性の保障(憲法の保障)を重視した。これに我慢ならなかったのがC.シュミットであった。直後に公表された「憲法の番人」(Der Hüter der Verfassung,1929年)の冒頭注で、「憲法の番人に対する関心は、たいていのばあい、危機的な憲法状況の徴候である」3)と書き 、法段階説の「空想的な図式」に基づくケルゼンの「憲法裁判」の弁証を徹底して批判した。そして、憲法裁判所に「憲法の番人」たる地位を与えることを否定しつつこう述べる4)。

「全国民によって選出されるライヒ大統領が憲法を守るということになれば、事態はまったく別である。このばあいには、諸党派およびそれらの妥協の多元主義に対して、国民の政治的統一という民主主義的原理からして、全国民の統一が対置され、このようにして、国家の統一と憲法とを、諸妥協の体系への解消から守ろうという試みがなされるのである。…民主主義的原理からして、こんにち、変転する議会多数によって憲法を脅かしている諸危険に対して、憲法を守る真の可能性が存在している。したがって…、憲法の番人を呼び求める人は、なによりもまず、現行の国法が、このような番人をすでに具備し用意ずみであることに、注目しなければなるまい。ワイマール憲法の字句および意味からするならば、なによりもまず、ライヒ大統領がライヒ憲法の番人なのである」と。

シュミットにおいては、議会多数派に対して、国家の統一と憲法を守るのがライヒ大統領なのである。大統領は国民から直接選ばれることで強力な民主的正統性をもち、相対的静態性・永続性(7年任期、解任困難等)と強力な権限(議会解散権や緊急命令権等)を駆使する「中立的かつ仲介的地位」にある「憲法の番人」というわけである。だが、1930年代に入って「大統領内閣」が誕生し、この「憲法の番人」は緊急命令権の頻発により、「ヒトラー総統政府」への道を掃き清めることになる。「憲法の番人」は結局、「憲法の墓堀人」となったのである。

3.「憲法の番人」は連邦憲法裁判所

(1)基本法と連邦憲法裁判所戦後のボン基本法(1949年)は、この歴史的教訓と反省を踏まえ、ワイマール憲法と徹底的に異なる設計思想によってつくられている。端的に言えば、「ナチスへの道」に通ずることとなった一切の要素を排除している。その一つのあらわれが、連邦大統領の「象徴化」である。連邦大統領はワイマール憲法下のライヒ大統領と異なり、あえて強い民主的正統性を与えないために、国民による直接選挙は否定され5)、「連邦集会」という、そのためだけの特殊な組織によって選出されるようになっている。また、「大統領の独裁」へのトラウマから、その権限は儀礼的・形式的なものに純化された。そして、「憲法の番人」としての役割は、連邦大統領ではなく、憲法裁判所への期待につながっていく。そして、戦後、米・仏占領地区の初期ラント(州)憲法における、規範統制権能をもつ憲法裁判権の導入となってあらわれ、最終的に基本法上、連邦憲法裁判所が「真の憲法裁判所」であるべきとされた6)。こうして、戦後のドイツにおける「憲法の番人」は、連邦憲法裁判所となったのである。

連邦憲法裁判所は,基本法92条によれば一つの裁判機関だが、同93条の管轄権カタログには、憲法と基本権の保護の任務(憲法異議〔Verfassungsbeschwerde〕)が掲げられている。1951年(創設年)から2010年までの間で、連邦憲法裁判所の全判決(164512件)の実に98%にあたる160995件が憲法異議である7)。

もっとも、憲法異議の申立てが認容されたのは実際には3%に満たない。だが、数字のみで判断してはならない。基本権侵害を理由として憲法異議の申立がなされ、連邦憲法裁判所でその手続が進行することそれ自体が、また、かりに棄却判決であったとしても、その理由中における注意喚起の指摘などによって、基本権を軸として、行政機関や諸々の裁判所における決定や判断が時には修正され、時には新たな施策につながるということもある。憲法異議のこの客観的機能は軽視されてはならないだろう。H.P.ブルによれば、連邦憲法裁判所は「自由のオーラを放射(輻射)している」のであって、「自由権の番人」(Hüter der Freiheitsrechte)とされる所以である8)。

このような連邦憲法裁判所の裁判官の選出手続きは重要である。連邦議会と連邦参議院がそれぞれ半数ずつ選出することになっているが(基本法94条1項)、選出にはそれぞれの院で、3分の2の特別多数(参議院は明文規定あり〔連邦憲法裁判所法7条〕)を必要とする。「連邦議会による選出によって議会制民主主義的正当性を与えられ、連邦参議院による選出によって連邦制民主主義的正当性を与えられる」わけである9)。ただ、連邦議会では12人の選出委員会が3分の2の特別多数で裁判官を選出するが、これが非公開であることが問題となっている。最近、この「秘密裡で決められるやり方」に異論が出され、政府部内では、将来的に、選出委員会は裁判官の提案を行うだけで、連邦議会本会議で選ぶように法律改正も検討されている10)。

(2)機能的な「憲法の番人」性?ところで、連邦大統領が、憲法上疑義のある法律について、機能的に「憲法の番人」性を発揮した瞬間があった11)。基本法82条1項は、連邦大統領に法律認証権を与えている。連邦大統領の「認証」は法律制定過程の最終段階の必要手続だが、法律の手続決定の確認機能のほか、法文の真正性の公証機能をも有するとされている。この点、連邦大統領には、認証されるべき法律に対する審査権があると理解されている。ただ、形式的法律審査権については広く認められているが、実質的法律審査権があるかについては学説上争いがある12)。ただ、その形式性のゆえに実質的な意味をもつことがある。

2005年1月12日、当時のH.ケーラー大統領は、ハイジャックされた民間機を連邦軍が撃墜することを認める「航空安全法」の認証に際して、「憲法上、最大級の疑義」を首相宛書簡で表明した。連邦大統領は、議会の決定を尊重し、法律の認証は拒否することなく、署名をすることで法律の認証行為そのものは行われ法律は連邦官報に公布されたが、同法について連邦憲法裁判所が審査することへの期待を表明した。大統領は、この法律について憲法訴訟を起こすことを促したのである13)。

ドイツ基本法上、両院で可決・成立した法律は、連邦大統領が認証(署名)して官報に公布される(基本法82条)。この大統領の行為には、首相または関係大臣の「副署」が必要とされる。ワイマール憲法下の「大統領の独裁」に対する反省から、基本法が連邦大統領の地位・権限を限りなく縮小したため、連邦大統領は、政治的対立には直接コミットせず、「国民統合の象徴」のような役回りを演じてきた。それゆえ、議会で成立した法律について、それを認証しないということは想定されてこなかった。首相の「副署」を必要とすることからも、大統領が自らの判断で法律の公布を阻止することは制度上も困難だった。

しかし、そうした法制度上の制約にもかかわらず、かつてJ.ラウ大統領は、「疑問の余地なく、かつ明らかに違憲である法律のみを拒否する」という理由を述べて、移民法に署名したことがある。これは、違憲の疑いを感じながら署名したということを表明したわけである。ケーラー大統領の場合はさらに踏み込み、実質的な法律の中身の違憲性について疑問を提示し、連邦憲法裁判所の憲法判断を促したのである。ケーラー大統領のように、認証しつつ憲法裁判所への提訴を促すという手法が相当異例であることは否めない。実際、ケーラー大統領が署名を躊躇した「航空安全法」について、約1年後の2006年2月15日、連邦憲法裁判所は同法14条3項を違憲とする判決を出したのである14)。連邦大統領が法律公布のための一見形式的と思われた署名の手続きに際して、「憲法上、最大級の疑義」という内容的な意見表明をすることで、連邦憲法裁判所での審査の必要性を実質的に示唆したことは、連邦大統領の署名という形式的手続のもつ実質的な意味とも言えるだろう。実際の「憲法の番人」に対して、違憲の疑いの濃厚な法律の違憲審査を促し、実際にこれを違憲とする判決を引き出すという、まさに影の「憲法の番人」的な役回りを果たしたとも言える。これを一般化することには慎重であるべきだが、シュミットがライヒ大統領に期待した中立性のもつ機能は、皮肉なことに、その強い大統領を否定した現行の基本法のもとで、一時的、部分的に実現したということかもしれない。「憲法の番人」という制度設計は、このように機能的に複数の機関によって補われながら発揮されるということもあるのである。「誰が憲法の番人たるべきか」ではなく、「誰もが憲法の番人たるべし」という形に、ワイマール憲法下の制度と議論の反省の結果は活かされていると言えるだろう。

4.内閣法制局は「憲法の番人」なのか?

翻って日本ではどうか。シュミットが言うように、「憲法の番人」は安定・平穏な時期にはあまり意識されず、危機的状況のもとで、むしろ過激に意識されるようになる。最高裁判所が自己認識としては自らを「憲法の番人」として見ていることは冒頭で述べた。しかし、最高裁が「憲法の番人」としての役割を果たしてきたかどうかは疑わしい。

「まだ最高裁がある!」。これは、冤罪事件として知られる八海事件をモデルにした映画『真昼の暗黒』(今井正監督、1956年)のなかで、二審で死刑判決を受けた被告人が、ふりしぼるような声で叫んだ言葉で、その後広く知られるようになった。しかし、憲法違反が疑われる事例について、最高裁が「憲法の番人」と言えるだけの役割を果たしてきたかどうか。付随的違憲審査制をとる日本の制度のもとでは、それはむしろ、最高裁への過度の「期待」とも言える。この憲法問題に過度に慎重な最高裁との対比で、憲法解釈について意見事務を行う内閣法制局に対して、「憲法の番人」性を期待する声も生まれるようになった。これをどう見るかは慎重な検討を必要とするが、「危機の時代」には、憲法や法の論理を貫くことを職務とする機関が、ある歴史局面において、「心ならずも」憲法や法の「番人」の役割を果たすことになることがあり得る。ここでは3つの事例を見ておこう。

(1)戦前の法制局――「軍の論理」に「法の論理」で戦前において法制局(現在の内閣法制局の前身)が「憲法の番人」という形で意識されたことはなかった。しかし、「軍の論理」に対して「法の論理」(その基礎には憲法の論理がある)で向き合っていたことはあまり知られていない。戦争に向かう大局のなかで見れば微々たる動きかもしれないが、そこに今日的教訓を見て取ることもできよう。ここでは、東條内閣の時期の軍部との関係について語った、元法制局参事官の回想を紹介しよう。

一つ目は、「戦局の重大化に対応して新部局の設置をもくろむ」陸軍省官制中改正の件についての井出成三氏の回想である15)。井出氏によれば、主査として陸軍省官制中改正の件の審査を担当していた宮内法制局参事官が「がんとして妥協しない」ため、陸軍省軍務局長が「『これは軍の編成として既に陛下の御裁可を得ている。それを一法制局参事官がいつまでも握りつぶしているとは何事か』と高飛車に出た」。そこで、宮内参事官が「『このように問題のある案件を帷幄上奏した陸軍大臣〔筆者注:東條英機〕は腹を切れと宮内が言ったと伝えよ』と言って席をけって来た」という。井出氏は、「何でも陸軍省から法制局の上司に対し宮内を更迭させよという話があったとかなかったとかいうことを、私は聞いたが…、ベテラン中のベテランである宮内参事官を更迭させるような不見識なことを法制局首脳部がやるわけはな」く、「主査をとりかえ、部長参事官たる佐藤達夫さんが主査として『不得已ノ儀ト思考ス』のはり紙で起案され、宮内参事官が反対意見を付け、同僚参事官もこれに同調した閣議請議案を宮内参事官から見せてもらった記憶がある」としている。

二つ目は、元法制局参事官渡辺佳英氏の回想である16)。「〔法制局の〕権威が、戦時中、軍の行過ぎを牽制するのに、幾分かは与かって力となった。東條内閣は、国家総動員法をはじめ、あまたの戦時立法、ことに広範な委任立法によって、着々と戦時統制色を深めていったが、内閣三長官のひとりである森山長官が、その内閣の方針をもちかえって、部内の法制局参事官の全体会議にはかると、硬骨の各参事官は、法治国の許容する範囲を逸脱するとして、侃々諤々、口々にその非をならしたものである。この空気が、ある程度は軍部に伝わって、その行過ぎにブレーキをかけたことは否めない」と。

戦前においても、「軍の論理」に対して「法の論理」が抑制効果をわずかでも発揮していたのである。井出氏は、「いつの時代でも、法制局の人達は、法制局こそは筋をたゞし、筋を通すゴールキーパーだというきびしい使命感と責任感をもって事に当たってこられたと思っている」と書いている17)。

この二つのエピソードは、「軍の論理」が暴走するなかにあっても、「法の論理」で立ち向かう機関(人々)がいたという事実であり、それが大局に影響をほとんど与えなかったとしても、現在にも通ずる歴史の教訓を示しているように思う。ところが、近年の二つの事例は、これとは逆に、複数の機関によって補われうる「憲法の番人」たる機能が、一部喪失させられた様を示している。

(2)民主党政権下の内閣法制局排除戦後の内閣法制局の、安全保障における役割は、長期にわたる自民党政権下では、「自衛力合憲論」の政府解釈(1954年)に始まり、60年に及ぶ「蓄積」がある18)。戦前の「軍の論理」に対して「法の論理」でブレーキをかけてきた法制局の流れは、戦後も内閣法制局の政府解釈となって、戦後の「再軍備」過程に「歯止め」をかける役回りを果たすことになった。このパラドキシカルな機能が、一気に注目されるようになったのは、長期にわたる自民党政権下ではなく、政権交代によって民主党政権が誕生した2009年のことだった。

民主党政権は、内閣法制局に対してきわめて抑圧的な態度をとった。これは自民党政権ではさすがに控えられていたことだった。それはまず、内閣法制局長官の国会答弁の禁止となってあらわれた。民主党政権の「政治主導」方針は、小沢一郎民主党幹事長(当時)が自由党時代に出した「日本一新11法案」にその原点がある19)。この11法案のなかには、「国民主導政治確立基本法案」もあり、「官僚が国会審議や議員の活動に口を出すことを禁止し、政治家自身が政策を立案・決定する本来の制度に改め」るとあった。また、行政機関職員と国会議員との接触制限も定められ、違反したときは懲戒処分の対象となる。さらに、「内閣法制局廃止法案」まで準備されていた。 内閣法制局の所掌事務については、内閣法制局設置法3条3号で、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」と定めている。内閣法制局が国会において憲法解釈を示す根拠はここにある20)。

「(内閣法制局は)行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが…、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきた」(2003年7月15日・内閣衆質156第119号「衆議院議員伊藤英成君提出 内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に関する質問に対する答弁書」)。つまり、内閣法制局長官の答弁の性格は、法的には、法制局の憲法解釈を内閣が聴き、内閣が最終的にその憲法解釈を適当と認めて採用し、内閣が法制局長官を通じて自らの憲法解釈を示すというところにある。だから、「内閣法制局が憲法解釈を独占してきた」という物言いは、法的に見れば妥当ではない。内閣は、常に自らの責任において、内閣としての憲法解釈を示してきたからである。法制局長官の口を通じて答弁するか、閣僚の口を通じて答弁するかは、表現方式の違いにすぎない。制度論としては、内閣が法制局の意見を無視して、独自の憲法解釈を行うこともできないわけではない。問題の核心は、政治機関である内閣が法律専門家である法制局の意見を事実上どれだけ尊重するかにかかっている。

民主党政権時代に行われた法制局長官の答弁禁止がもつ制度的な問題点は、端的に言えば、その答弁が行われていれば、内閣が法制局の意見をどの程度尊重しているかを国会がチェックできるにもかかわらず、それができなくなってしまうというところにあった。「行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行う」としても、内閣がどのような憲法解釈を採ってもよいということにはならない。行政の最終的な憲法解釈権の所在の問題と、憲法解釈のあり方の問題とを混同してはならない。内閣が好き勝手な憲法解釈をすることができるのであれば問題であろう。この点で、次の答弁は注目される。

すなわち、「内閣法制局は、内閣がその職務として憲法第72条に基づき法律案を国会に提出し、または憲法第73条に基づき政令を制定することとされていること、及び国務大臣がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることにかんがみ、法治主義の観点からこれらが適切に行われることを確保するため、法律専門家としての立場において内閣を直接補佐することを主な任務としている」(1998年5月8日第142国会衆議院行政改革特別委員会 村岡兼造官房長官)と。

ここで、内閣法制局の存在意義として、法治主義や国務大臣の憲法尊重擁護義務の確保を挙げている点が重要である。内閣が法制局の意見を尊重しないで、独自の憲法解釈を行った場合には、国務大臣の憲法尊重擁護義務違反の問題も生じるだろう。国会が内閣の憲法尊重義務違反の責任を問うためには、日本が抽象的違憲審査制を採用していない以上、法制局の意見を、国会が直接聴取できることが前提になる。もし国会での法制局長官の答弁が禁止され、法制局の意見を国会が直接聴取できない状況が生まれるならば、国会は、内閣法制局という法律専門家の意見を踏まえた上で内閣についてチェックすることができなくなってしまう。内閣に対する国会のコントロール機能の低下を招くという意味で、大きな損失と言えよう。

2009年12月7日、民主党、社民党、国民新党の与党3党の幹事長・国対委員長は、国会改革法案について、通常国会で成立を図ることで合意した。その内容は、(1)政府参考人制度を廃止し、官僚の答弁を禁じる、(2)政府特別補佐人から法制局長官を外す、(3)政治家同士の国会論戦を行う衆参委員会とは別に、行政監視を目的とした「新たな場」を設け、官僚や有識者から意見を聴取する、というものだった21)。

2010年1月18日に第174回国会が開会したが、その当日、実は重大な変化が起きていた。内閣法制局長官の答弁禁止が、法律改正を待たずに事実上実施されたからである22)。「官報」第5233号(平成22年1月18日)10頁には、1月14日に、衆参両院議長がそれぞれ、人事院総裁、公正取引委員会委員長、公害等調整委員会委員長の3名を補佐人として承認した事実が記載されている。「鳩山内閣総理大臣から申出のあった次の者」の中に法制局長官が含まれていないことから、内閣は、法制局長官についてのみ、補佐人の申出を行わなかったことになる。法律改正で長官の答弁禁止を行うとアドバルーンをあげておきながら、事実上の答弁禁止が実現したわけである。

2010年5月、「国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案」(小沢一郎君外6名)が衆議院に提出された。 その「理由」はこうである。「国会審議の活性化のため、政府特別補佐人から内閣法制局長官を除く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である」と。法制局長官の答弁禁止は、野田内閣が2012年1月20日の閣議で山本庸幸内閣法制局長官を「政府特別補佐人」に指名するまで続いた。

鳴り物入りで始まった「政治主導」や「官僚答弁禁止」も、ほぼすべての分野で、まったく統一がとれていない「政治手動」の様相を呈するようになって、民主党政権は崩壊した。この政権が残した負の遺産のなかの一つに、「歪んだ政治家主導」の結果として、内閣法制局に対する不自然な関係と空気が生まれたことだろう。

(3)安倍首相による内閣法制局長官人事2012年12月の総選挙によって自民党安倍晋三政権が復活すると、安倍首相は、集団的自衛権行使を合憲とする解釈変更を行うために、内閣法制局長官の首をすげ替えた(2013年8月)。新しい長官には、行使に積極的とされる小松一郎氏(前駐仏大使)が就任した。内閣法制局設置法2条1項は、「内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命する」と規定しているが、どのような人物を内閣法制局長官とするかについては法律に規定はなく、内閣の裁量に委ねられている。だが、小松長官人事は、長官は第一部長、次長を経験した人が任命されるという長年の人事慣行を破るものだった。政府答弁書によれば、「小松長官の外務省入省以降の主な職歴は、同省条約局法規課長、同局条約課長等を経て同省欧州局長、同省国際法局長、スイス国兼リヒテンシュタイン国駐箚特命全権大使、フランス国兼アンドラ国モナコ国駐箚特命全権大使及び内閣法制局長官である」(2013年12月17日・内閣参質185第99号参議院議員小西洋之君提出小松一郎内閣法制局長官の資質に関する質問に対する答弁書)とされている。この答弁書で、政府は、「内閣法制局長官の任命は、内閣法制局長官に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断し、適材適所の観点から行っているものである」としている。しかし、小松長官人事は、文部科学省の官僚を学長に任命する愚策に次ぐ、いやそれ以上の禁じ手である。

ちなみに、小松長官が他の法制局長官と異なるエピソードには事欠かない。例えば、自らの安全保障観を新聞上で披露してしまった例。いわく。「わが国をめぐる安全保障環境が非常に厳しさを増す中で、やっぱり安全保障の中心的な柱は『抑止』です。こういう事態が起これば、こういうことをやることができますよと示し、けしからんことを考える国があったら、その場合のコストを認識させ、危ない乱暴なことをやらせないようにしようというのが抑止の中心です。そして、それよりももう少しグレードの低い事態というのはいつでも起こりうる。しかし、法律が十分に整備されていないがために穴があいているのです」23)。「抑止力」などは法制局の職分を離れた政策の領域の問題であるし、法律が十分に整備されているかどうかの認識は政策官庁ではない内閣法制局の長官が軽々と口にすべき事柄ではない。法制局長官が政策的な問題にここまで踏み込んで発言をするというのは異例である。法制局の強みは、政策から距離を置き、「法の論理」に徹するところにこそある。

ところで、第186国会の衆院予算委員会で、象徴的な質疑があった。安倍首相が、2月12日、集団的自衛権行使をめぐる憲法解釈の変更をめぐってこう答弁したのである。「…先ほど来、法制局長官の答弁を求めていますが、最高の責任者は私です。私が責任者であって、政府の答弁に対しても私が責任を持って、その上において、私たちは選挙で国民から審判を受けるんですよ。審判を受けるのは、法制局長官ではないんです、私なんですよ」。

憲法解釈に関する政府見解は整合性が求められ、歴代内閣は内閣法制局の議論の積み重ねを尊重してきたが、安倍首相の答弁は、「それを覆して自ら解釈改憲を進める考えを示したもの」と報じられた24)。民主党政権の初期に、内閣法制局長官の国会答弁禁止という無理筋を押し通して失敗したが、それは形を変えて、今度は首相による法制局の軽視・無視として顕在化した。

この安倍首相答弁と法制局長官人事については、参議院の調査会において、野中広務参考人(元自民党幹事長)から異議が唱えられた。「これが法制局の長官をお替えになって、内閣の方針に従うような答弁をしてくれるであろう法制局長官を新しく外部からお迎えになったわけでございますが、不幸にもその長官が入院をされたという事態が出ましたら、今度は総理自らが、この答弁が自分の答弁として最高のものであり、法制局長官がやるべきものでないという、こういう変わり方に変わってきたというのは、法の下で、憲法の下で行う内閣のトップにある方の変わり方としては、非常に表現は悪いけれども、せこいやり方であり、非常に基本を間違ったやり方であると、このように存じておる次第であります」(2014年2月19日 参院国の統治機構に関する調査会)。

いずれの時代でも、大本営や関東軍のエリート参謀のような発想をする人々はいる。憲法9条の武力行使禁止規範を破る、威勢のいい「関東軍的思考」といってよいだろう。これらの人々が学ぶべきは、野中広務や後藤田正晴などの往時の保守政治家にあった、戦争体験に裏打ちされた「軍事への抑制」の視点である。

「安保法制懇」という私的諮問機関の報告書を過度に重視し、これまでの内閣法制局の憲法解釈に反する集団的自衛権行使の容認が閣議決定で行われるという事態が生まれた25)。「我が国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)」がないのに、「我が国と密接な関係にある他国」に対するものまで「我が国」と同じ扱いで「自衛の措置」が憲法上認められるとするのは、従来の政府解釈が自衛力合憲論の決定的理由としてきた「自衛のための必要最小限の実力」という根幹部分を否定することと同義である。「自衛」は「他衛」であると強弁することで、閣議決定が採用した「新3要件」は政府の自衛隊合憲解釈を「根底から覆して」しまったのである。これは憲法解釈の変更ではなく、筆者に言わせれば、憲法の大原則である平和主義の根幹(首)を斬り落とす「憲法介錯」にほかならない26)。内閣は、憲法に違反する内容の閣議決定を行ったのである。

「(憲法解釈の)最高責任者は私だ」という安倍首相を見ていると、「憲法の番人は私だ」と言っているように筆者には聞こえる。ライヒ大統領こそが「憲法の番人」としたシュミットの主張が、その85年後に、安倍政権のもとで再演されつつあるかの如くである。

5.むすびにかえて

日本の現状では、最高裁も内閣法制局も「憲法の番人」ではない27)。いわんや、議院内閣制の土台を脅かすような内閣運営をしている首相でもない。いったい、「憲法の番人」とは誰なのだろうか。

日本国憲法99条で憲法尊重擁護義務を課せられている者のなかに、実は国民が含まれていない。この存在しないことの存在論的意味が重要である。他方、憲法12条は、「自由と権利」の不断の保持責任を国民に課している。「私が最高責任者だ」などといって首相が暴走を始めたとき、それを止めるのは最終的に立憲主義を理解する国民である。憲法を「守らせていく」者こそ、実は真の「憲法の番人」と言えるのかもしれない。

1) 『最高裁判所50年の歴史』3頁

2) Vgl. R.Ch.v.Ooven, Die Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen Demokratie und die Kontroverse um den ‘Hüter der Verfassung’,in:Ooven(Hrsg.),H.Kelsen,Wer soll der Hüter der Verfassung sein?--Abhandlungen zur Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen, parlamentarischen Demokratie,2008,S.ⅶ-xⅷ.insb.,S.ⅶ.畑尻剛・工藤達朗編『ドイツの憲法裁判(第2版)』(中央大学出版部、2013年)10-13頁

3) C.シュミット「憲法の番人」(田中浩・原田武男訳『大統領の独裁』〔未来社、1974年〕所収)95-96頁

4) シュミット・前掲注(3)204-205頁

5) Vgl.J.Ipsen,Volkswahl der Bundespräsidenten?,in:F.Hufen(Hrsg.),Verfassungen zwischen Recht und Politik(Festschrift für H.-P.Schneider),2008,S.197-209.

6) Vgl.M.Jestaedt,O.Lepsius,Ch.Möllers,Ch.Schönberger,Das entgrenzte Gericht-Eine kritische Bilanz nach sechzig Jahrren Bundesverfassungsgericht,2011,S.97-98(Jestaedt).

7) Jestaedt,a.a.O.,S.115f.

8) H.P.Bull,Das Bundesverfassungsgericht-Hüter der Freiheitsrechte,in:H.Brenneisen,u.a.(Hrsg.),60 Jahre Grundgesetz,2010,S.-402-409

9) 畑尻=工藤・前掲注(2)106-107頁

10) Der Spiegel,Nr.12 vom 24.3.2014,S.12.

11) 以下の叙述は、拙稿「大統領の『抵抗』」(直言2005年2月7日付) 参照。

12) 加藤一彦「ドイツ連邦大統領の法律審査権―連邦法律認証権の意味とその限界問題」『現代法学(東京経済大学)』14号(2007年)73-78頁参照。

13) Frankfurter Rundschau vom 13.1.2005.

14) Vgl.BVerfGE 115,118, A.ヴェーバー=杉原周治訳「連邦憲法裁判所―その基礎と最近の発展」『比較法学』41巻3号(2008年)68-72頁参照。拙稿「『ハイジャック機撃墜法』の違憲判決」(直言2006年2月20日付) 参照

15) 井出成三「不得已ノ儀―宮内乾参事官の思い出」内閣法制局史編集委員会編集『内閣法制局史』(大蔵省印刷局、1974年)321頁~323頁参照。

16) 渡辺佳英(元法制局参事官)「法制局回想」内閣法制局百年史編集委員会『内閣法制局の回想―創設百年記念』内閣法制局発行、1985年97頁、98頁

17) 井出・前掲注(11)325頁

18) 阪田雅裕編著『政府の憲法解釈』(有斐閣、2013年)1-6頁、浦田一郎編『政府の憲法九条解釈―内閣法制局資料と解説』(信山社、2013年)2-4頁参照。

19) 拙稿「『平成維新』と『日本一新』」(直言2009年11月2日付)参照。

20) 以下の叙述は、拙稿「なぜ法制局を排除するのか―歪んだ『政治主導』」(直言2010年1月11日付)参照。

21) 『朝日新聞』2009年12月7日付夕刊。

22) 以下の叙述は、拙稿「『政治主導』と憲法改正」(直言2010年5月24日付) 参照。

23) 『産経新聞』2014年2月26日付。

24) 『朝日新聞』2014年2月13日付。

25) 拙稿「安保法制懇の『政局的平和主義』-政府解釈への『反逆』」『世界』2014年5月号80-92頁、同「虚偽と虚飾の安保法制懇報告書―『背広を着た関東軍』の思考」『世界』2014年7月号98-110頁参照(奥平康弘・山口二郎編『集団的自衛権の何が問題か―解釈改憲批判』〔岩波書店、2014年〕119-160頁所収)参照。

26) 拙稿「憲法の根幹を『解釈』」『毎日新聞』2014年6月28日付「集団的自衛権・私の意見(12)」、『東京新聞』2014年6月21日付「こちら特報部」、拙稿「『7.1事件』――閣議決定で『憲法介錯』」(直言2014年7月7日付)参照。

27) 高見勝利は、「法案の憲法適合性審査は、政府提出法案について内閣法制局、議員発議の法案について衆参各院法制局に丸投げされているのが実情である。有能な法制官僚の憲法解釈に委ねるのも、一つの考え方であろうが、憲法上、最高裁が終局の憲法解釈権を保持することのバランスからして、法案段階における事前の憲法解釈については、『唯一の立法機関』として法案審査を行う国会が自らの責任において果たすべきとの考え方も成り立ちうるであろう」として、北欧の議会における、法案の事前審査を行う憲法委員会などに注目している(高見『現代日本の議会政と憲法』[岩波書店、2008年]279頁)。

《付記》初出『法律時報』86巻8号(2014年7月)18-24頁。岡田信弘・笹田栄司・長谷部恭男編『高見勝利先生古稀記念・憲法の基底と憲法論』(信山社、2015年)所収。