東京オリンピックが終わった。無観客とされながらも、実際には各種競技への様々な観戦の拡大(「密」の発生)が見られ、終了後の感染の拡大が危惧される。「世界の公衆衛生の歴史上、最大の人体実験」が行われた結果、最強の変異株(「ワクチン抵抗株」)が誕生するおそれが指摘されている(『選択』2021年8月号106-107頁)。東京2020の問題性については、先々週の「直言」で書いたので、今回は久しぶりに「雑談シリーズ」、その127回目をアップする。ちなみに、前回は2月の「雑談(126)パワポの「功罪」―アナログとデジタルの「間」」であった。私がこのサイトの管理人になって2カ月。雑談を独力でアップするのは初めてになる。

宅配ピザの配達人のオートバイが橋を渡っていく。見慣れた町並み。私が在外研究で1999年~2000年と2016年の2回、計1年6カ月住んだドイツ、ライン河畔のボンの風景である。「ゲーテの名前を冠した通りはドイツに2114本あり、ボンにもある」というナレーション。私が滞在した1999年夏にベルリンに首都機能が移転するまで、ボンはドイツ連邦共和国の首都だった。私は通りの名前にこだわりがあり、『ベルリンヒロシマ通り』(中国新聞社、1994年)という著書もある。ちなみに、「ヒロシマ通り」はベルリンだけでなく、ロシアの旧スターリングラード(ヴォルゴグラード)にもある。

映画の冒頭、ピザ配達人がアデナウアー・アレー(連邦道9号(B9))を直進し、ヨアヒム通りからカイザー通りを進み、シューマン通りからゲーテ通りのどこかにある登場人物の家の前で停まる。ここで右折してレンネー通りに入れば、ボン大学法学部と公法研究所があり、在外研究中に見慣れた風景が広がる。ボン大学まで徒歩圏内の邸宅が映画の舞台だ。数百メートル先のB9沿いには、有名な動物学研究博物館(1948年に基本法制定会議が開かれ、ドイツの憲法である基本法が採択された場所) がある。ちなみに、そこから5キロほど南に走ると、私が家族と住んでいたバート・ゴーデスベルク(Bad-Godesberg)がある(歴史的には、ドイツ社会民主党(SPD)「バート・ゴーデスベルク綱領」で有名)。映画冒頭の「通り」の部分は、妻も懐かしいとじっと見つめていた。

赤ちゃんの名前は“アドルフ ”?

さて、ピザ配達人が届けた家からは、超理屈っぽい男性が出てきて、ユーロを、2001年12月31日まで通用していたドイツマルク(DM)に換算して、「3枚で80マルクのピザは高い」などとケチをつける。妻が出てきて、注文したのはお隣さんよと教えてくれる。一事が万事で、このハイテンポの語りが続く。この家の主、シュテファンはボン大学の現代文学の教授で、講義風景では、ボン大学の教室や中央階段が出てきて懐かしい。妻のエリザベトは複合姓をもち、ギムナジウムの国語教師。ある日2人は、エリザベトの弟のトーマス(不動産屋)と、かつての居候でエリザベトの「親友」のレネ(ボン・ベートーヴェン管弦楽団のクラリネット奏者)、トーマスの恋人アンナを招いてディナーをすることに。アンナは妊娠中で、演劇の舞台のオーディションのため、遅れて到着する。この5人の会話のやりとりが、映画の9割以上を占める。

アンナの到着前、トーマスが、生まれてくるのは男の子であるとして、その名前を3人に当てさせる。ドイツ人によくある“マックス”や“フリードリッヒ”といった名前が次々に出されるが、全部違うとトーマスは退ける。その過程で、“ドナルド”と誰かが口にするや、全員が腹をかかえて爆笑する。2018年の映画だから、現職の合衆国大統領はドナルド・トランプである。ドイツ人の多くはトランプが大嫌いだから、極端な大笑いでも違和感を与えることはないという監督の判断だろう。

きっかけは『わが闘争』の再出版

きっかけは『わが闘争』の再出版

ネタバレは映画紹介のルールに反するが、解説のために続きを少し紹介しよう。実は、トーマスが“アドルフ”という名前を付けようとしたのは、あるちょっとした出来事がきっかけだった。遅れて到着したアンナには、「論争」の意味がまったく不明で、彼女とのずれた会話が続く。実はアドルフと名付けるというのはトーマスの冗談で、2人は、トーマスの亡くなった父親の名前である“パウル”と名付けることにしており、アンナは「なぜそれ(パウル)がいけないの」と心外な顔をするのだが、

“アドルフ ”と思い込んでいるシュテファンから、おまえは戦後教育の失敗の見本だいわれ、キレてしまう。

ドイツ刑法下では、ナチスの旗、記章、制服、スローガンや敬礼などを公然と使用した者は、3年以下の自由刑または罰金に処せられるが(刑法86a条1、2項)、ヒトラー『わが闘争』も発禁に近い扱いだった。この写真は、私が所有する1937年246/247版で、表紙の裏側に、区長から新婚夫婦への祝いの言葉が手書きで記されている( 日本で当時翻訳されたものとして、石川準十郎の合冊普及版がある)。戦後、この本の著作権はバイエルン州政府に移管されたが、州は再出版を拒否してきた。だが、著作権の保護期間が著作者の死後70年で切れるため、2016年1月から『わが闘争』は自由に再出版できることになった。ミュンヘン現代史研究所が、3500カ所に注釈をつけて、4000部を印刷したが、Amazon.deで数時間のうちに完売した(『朝日新聞』2016年2月19日付など参照)。1年間で約8万5000部が売れたという(『毎日新聞』2017年1月5日付)。シュテファンもこれを購入して、書棚の比較的目立つところに配架していたので、トーマスが気づき、ディナーまでの「余興」のつもりで冗談をいったという流れだろう。だが、軽い冗談ではすまず、参加者全員の「不都合な真実」が暴かれていくことに。

1951年以降、アドルフが消えた

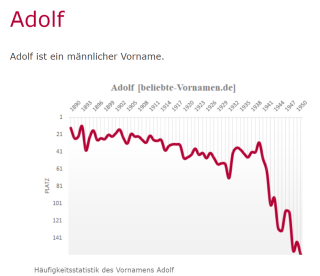

ドイツで“アドルフ”という名前の人がいないのかといえば、実はけっこういる。2018年7月段階で、46171人の「アドルフさん」がいるが、1950年以前に生まれた人がほとんどである。旧東ドイツでは「反ファシズム」の観点から“アドルフ”の命名が禁じられていたので、地域的偏差がある(FAZ vom 25.7.2018)。

「ドイツで人気のある名前」のサイトの最上段にある検索欄に入力してみると、右の統計データが出てくる。“Adolf”という名前は1890年以来、ドイツの赤ちゃんに最も一般的に付けられる名前の一つだった。1938年がピークで、1951年以降は統計的に消えてしまう。当然、アドルフ・ヒトラーの存在が影響しているが、ユダヤ人虐殺の代名詞にされてしまったアドルフ・アイヒマン(SD第Ⅳ局B部4課長、SS中佐) もいるから、“アドルフ”はさらに忌み嫌われる名前になったわけである。

ホロコーストをコントに

東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会は、開会式を翌日に控えた7月22日、ショーディレクター(開会式の演出担当)を務める小林賢太郎を解任した。小林はお笑いコンビで活躍していた90年代に、ナチスによるユダヤ人虐殺(ホロコースト)を茶化すようなセリフを語ったことがある。ネット動画でその「コント」をみたが、ちっともおもしろくない。人の形をした紙をもってこさせて、「ユダヤ人大量惨殺ごっこ」と叫ぶ。すでに前にその「ごっこ」をやって、放送できないと注意されていることを示唆する。つまり、突然出てきた言葉ではない。小林は「人を楽しませる仕事の自分が、人に不快な思いをさせることはあってはならないことです。当時の自分の愚かな言葉選びが間違いだったことを理解し、反省しています。不快に思われた方々におわび申し上げます。」と謝罪したという(『毎日新聞』7月23日付 )。だが、問題は「言葉選び」や「不快に思われた」ことにあるのだろうか。

東京2020の演出にたずさわった小林は、オリンピックの「開会式」の演出を担当した以上、オリンピックが、世界中で、国家間、民族間、部族間、宗派間などのさまざまな対立があっても、武力を使った戦いを棚上げして、スポーツでたたかうという「一時休戦」の思想でできていることを知るべきである。ユダヤ人虐殺のテーマは、パレスチナの人々にとってはイスラエルとの武力対立を背後にもつ、きわめて複雑でセンシティヴな問題である。ベルリンの「ホロコースト記念碑」をめぐっても、実に複雑な問題があるのである。その「ホロコースト」をコントにしてしまった、元・東京2020開会式演出家は、『アドルフに告ぐ』を読んだことがあるだろうか。

『アドルフに告ぐ』の3人のアドルフ

36年前、手塚治虫『アドルフに告ぐ』(文藝春秋社、1985年)全4巻を発売と同時に購入して読んだ。書庫に並んでいたが、ここ1、2年の「断捨離」で処分したので、この原稿を書くために再読することはできなかった。

この作品には3人の“アドルフ”が登場する。アドルフ・ヒトラー、アドルフ・カウフマン、アドルフ・カミルで、後の二者は架空の人物である。日本人記者、峠草平を狂言回しにして、3人の“アドルフ”が歴史の奔流のなかで、さまざまに絡み合いながら物語は進行する。まずは1936年のベルリンオリンピックから。そして、終盤では、イスラエルとパレスチナとの対立が描かれ、ミュンヘンオリンピックも出てくる。アドルフ・ヒトラーはユダヤ人の血を引いているという説を前提として創作されていて、今日の視点からみて、いろいろな議論が可能だが、ここでは立ち入らない。当時、これを一気に読んだが、何よりスケールの大きさに驚いた。『アドルフに告ぐ』は、3人のアドルフを軸にして、ヒトラーとナチズムの糾弾に終わらない深さと奥行きをもった作品といえるだろう(スピルバーグ監督『シンドラーのリスト』『ミュンヘン』よりも視点が多角的であるように思う)。

「問題は、過去を克服することではない。そんなことはできるわけがない。後に過去を変更したり、あるいは起こらなかったことにしたりすることはできない。だが、過去に目を閉ざす者は結局、現在にも盲目となる。非人間的な行為を心に刻もうとしない者は、またそうした危険に陥りやすいのだ…」。