直言25周年

25年前の1月3日、直言の第1回「ペルー大使公邸人質事件」をアップした。以来、毎週1回の更新を1320回続けてきた。最初は364字にすぎなかったが、しだいに増えて、2021年の52週分を合計すると34万字を超えた(平均6500字)。毎週、さまざまなテーマで書き続けるのはけっこう大変である。研究や教育とは別に、「直言のネタ」収集に常時頭が働いている。1000回記念(2015年12月)や、昨年6月に管理人になった時にも書いたことだが、「これからも、淡々と週1回の更新を続けていきたいと思う」。

さて、2022年のはじまりである。国内外ともにきな臭さがただよう。思えば、20世紀最後の正月はドイツで迎えたが、その時の直言「2000年の花火」のなかで、ドイツのヘルムート・シュミット元首相の論稿「全く違う世紀」を紹介した。そのなかに、「イスラム文化圏と欧米文化圏との危険な衝突を避けるための、よりよき相互理解は、ヨーロッパ主導でしかあり得ない。米国は歴史的にも地理的にもイスラムと離れすぎているからだ。イスラム自身、インドネシアから中央アジア、中東を経由して、ナイジェリアまで、バラバラで統一がとれていない。だから、我々ヨーロッパ人は、ムスリム・テロをイスラムの特色と見てはならない。世界史上キリスト教徒のテロもあったし、西欧文化圏には今もテロがある。イスラム――総じて他の宗教や文明――に対する尊敬と寛容の創出。これが新しい世紀におけるヨーロッパの最も困難な課題の一つとなるだろう」という指摘があった。

独仏はイラクに対する米英の戦争とは明確に距離をとった。だが、日本は、米国一辺倒の政治家・外務官僚・学者たちの「湾岸戦争のトラウマ」に引きずられて、どこよりも早くイラク戦争への支持を表明してしまった。来年20年になるイラク戦争が、今もなおイラクをはじめ、全世界にもたらしている破壊的影響(フセイン残党が加わった「イスラム国」(ISIL、IS)の跳梁も含めて)を忘れてはならないだろう。

5年前の正月は、直言「自由と立憲主義からの逃走」について書いた。トランプの登場と英国のEU離脱。ヨーロッパ内部でポピュリズム政権が増殖し、この傾向はその後一段と強まっている。もはやヨーロッパを一括りにして論ずることはできなくなった。そして、冷戦時代のソ連を基層としてもつプーチンのロシアと、3度目の「歴史決議」で自己の正統性を磐石としたかに見える習近平の中国とが、2022年の世界に重大な影響を与えるアクターとなるだろう。「アフガン20年戦争」に敗北した米国バイデン政権の地滑り的な地位低下が明らかとなって、「日米同盟」一辺倒の「思考の惰性」からの離脱が求められている。

ポスト・メルケルの対外政策

「力の政策」の突出がもたらすもの

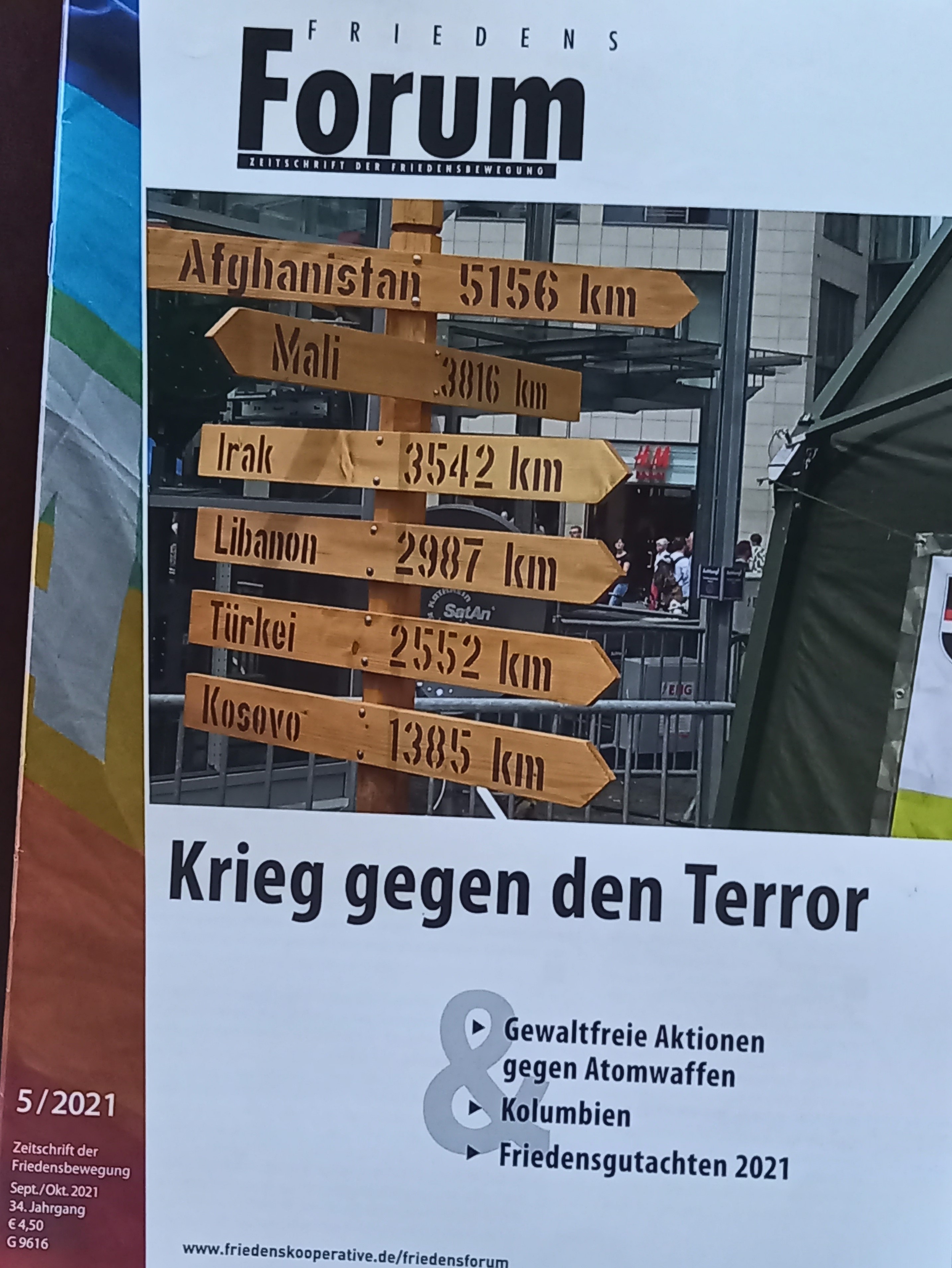

2014年2月のロシア軍によるウクライナ侵攻は、NATOの新しいパラダイム転換をもたらした。ソ連邦の崩壊(1991年)によって「存在証明」を迫られたNATOは、アフガニスタンやアフリカなど、もっぱら「NATO域外」に生きがいを見いだしてきた。この写真は、ベルリンから紛争地域への距離を記したものである。ウクライナ侵攻により、NATOは「原点回帰」して、欧州正面においてロシアの「力の政策」と力で対峙する時代になったようである。ウクライナ国境にロシア軍が集結していることから、今にもウクライナで武力衝突が起きるかのような報道もあるが、これは「プーチンのブラフ(はったり)」で、心理戦を展開しているにすぎないという見方もある。事実、集結したロシア軍部隊の大半は、すでに周辺地域に配備されていたもので、ウクライナ侵攻のために他地域から動員されたものではないという分析がある(「ウクライナは戦争にはならない」『選択』2022年1月号14-15頁参照)。

ここで想起されるのは、「力の政策」の突出の先に待つ悲惨な結果である。第1次世界大戦時の「ヴェルダンの戦い」100周年では、フランスのオランド大統領(当時)とメルケル首相(同)が手をつないで、二度と独仏の若者が戦争をしないという決意をあらわした。その象徴的写真がこれである。6年前、ヴェルダンを訪れて、独仏の若者の骨の山を直接みて、愕然となったのを記憶している(直言「「戦争に勝者はいない」ということ――ヴェルダンで考える」)。冒頭左の写真にある白い建物は、13万人分の独仏兵士の識別不能な遺骨を集めた「ドゥオモン納骨堂」(Ossuaire de Douaumont)である。ドイツはソ連と「絶滅戦争」を行って、双方に膨大な死者を出した(直言「ロシア大平原の戦地「塹壕のマドンナ」の現場 へ――独ソ開戦75周年(2)」参照)。ロシアもNATO諸国も「力の政策」の突出による悲劇的結果を十分に予想しているはずである。しかし、時に、一部の政治家や軍人などの尖った発言が事態を危うくしてきたことは歴史の示すところだろう。

アジアもまた、習近平の中国が「力の政策」をかなり露骨に押し出してきている。日本政府も、「力には力を」とばかり、「敵基地攻撃能力」や「防衛費GDP2%」などを持ち出して威勢がいい。「12月8日」から80年を迎えて、「憲法改正実施」と鼻息の荒い人たちのことが、メディアやネットで妙に注目されている。安倍晋三の跳梁もその一つである。「政治的仮病」を使って政権を投げ出した人物が、「力の政策」の方向に国を誤導している。「台湾有事は日本の有事、台湾有事は日米同盟の有事」という彼の物言いは、安全保障関連法の「存立危機事態」の拡大解釈、日米安保条約5条の無理筋の拡大解釈以外のなにものでもないだろう。

2月22日22時22分22秒の宣言

元早大総長の西原春夫さん(93歳)が一昨年、2020年10月に、ある呼びかけを行った(『東京新聞』2020年10月8日付夕刊)。冒頭の写真がその記事である。私はすぐに切り抜いて保存しておいた。「2022年2月22日22時22分22秒の不戦の宣言」で、戦争を体験した85歳以上の著名人が、東アジアの首脳に呼びかけるというものである(『毎日新聞』2020年10月20日デジタル版も参照)。

数字の「2」が12個重なるその瞬間は50日後にくる。その時、この呼びかけが行われる。賛同したのは、作家の瀬戸内寂聴さん(99歳、昨年11月9日永眠)、茶道裏千家大宗匠の千玄室さん(98歳)、登山家の三浦雄一郎さん(89歳)ら約20人の著名人(冒頭の記事参照)。すべて戦争体験世代で、千玄室さんは元特攻隊員である。西原さんは、「誰もが覚えやすい数字を宣言の日時にした。人類の危機であるコロナを契機に、あらためて戦争放棄を世界に伝えたい」という。「日本は戦争や植民地支配で他国に甚大な損害を与え、自らも大きく傷ついて国を滅ぼした。戦後はその反省に立って戦争放棄を憲法に明言し、平和国家として歩んできた。その経緯を直接経験した長老たちが、不戦を訴えることに説得力がある」。「『敵が攻めてきたらどのようにして国を守るか』という政策は必要だが、実は敵をつくり軍拡を招くというリスクを含んでいる。それよりも『どのようにして、攻めてくる国がないようにするか』を考えるのが先決ではないか。」という西原さんの指摘は重く響く。この言葉を新年の冒頭にかみしめたいと思う。