AIに聞く、「4月28日は何の日ですか」

4月28日はサンフランシスコ講和条約発効から73年である。近年、メディアはこの日の意味について触れることは少なくなった。AIサービスのChatGPTに「4月28日は何の日ですか」と打ち込むと、「主権回復記念日」がトップで、「缶ジュース発売記念日」「象の日」などと出てくる。Copilotに同じ質問をすると、「サンフランシスコ講和記念日」「象の日」「労働安全衛生世界デー」など。

60年代後半から70年代初頭に学生時代を過ごした人にとっては、「4.28」といえば「沖縄デー」として記憶されているのではないか。サンフランシスコ講和条約3条によって沖縄が日本から切り離された「痛みを伴う日」として。「米国は、国際法上認められない「暫定支配」を20年もの長きにわたって沖縄に対して行ってきた。これは米国による沖縄「併合」であった」(直言「沖縄が問い続けるもの―サンフランシスコ講和条約70年」参照)。だから沖縄では、4月28日は「屈辱の日」として、怒りの集会が行われてきた。

ところが、2013年のこの日、安倍晋三が第2次政権始動に伴い、「主権回復の日」という式典を実施して、当時の天皇皇后の臨席を求めたのである(直言「「記念日」の思想―KM(空気が見えない)首相の危うさ」参照)。都道府県知事も参加メンバーに入っていたが、沖縄県知事は欠席し、副知事が代理出席した(他の20県も代理)。皇太子時代から沖縄に心を寄せてきた天皇(現・上皇)は、この式典に違和感を覚えたようである。「国民統合の象徴」(憲法1条)である天皇は、「47都道府県すべての象徴」のはずだが、沖縄県知事だけが抗議して参加しない場に出ることに躊躇したのではないか。「宮内庁関係者によると、陛下は出席に強く難色を示されていたという。『講和条約が発効したとき、沖縄は独立していなかった。沖縄の実情を考慮しないと、本当の意味での独立とはいえない、というのが天皇陛下のお考えだった』と、この関係者は言う」(『日本経済新聞』2019年2月23日付(井上亮編集委員))。

翌29日付の新聞の扱いは見事に分かれた。『東京新聞』だけが沖縄2紙と思いを共有した。『朝日新聞』は、沖縄に読者をもつ西部本社版(福岡)が「4・28すれ違い」と縦見出しを打った。西部の当番局デスクは、東京との「温度差」を明確にした。自衛隊『朝雲』コラムのまともな論調もあり、その後、「主権回復の日」について、政府主催の式典は行われていない。

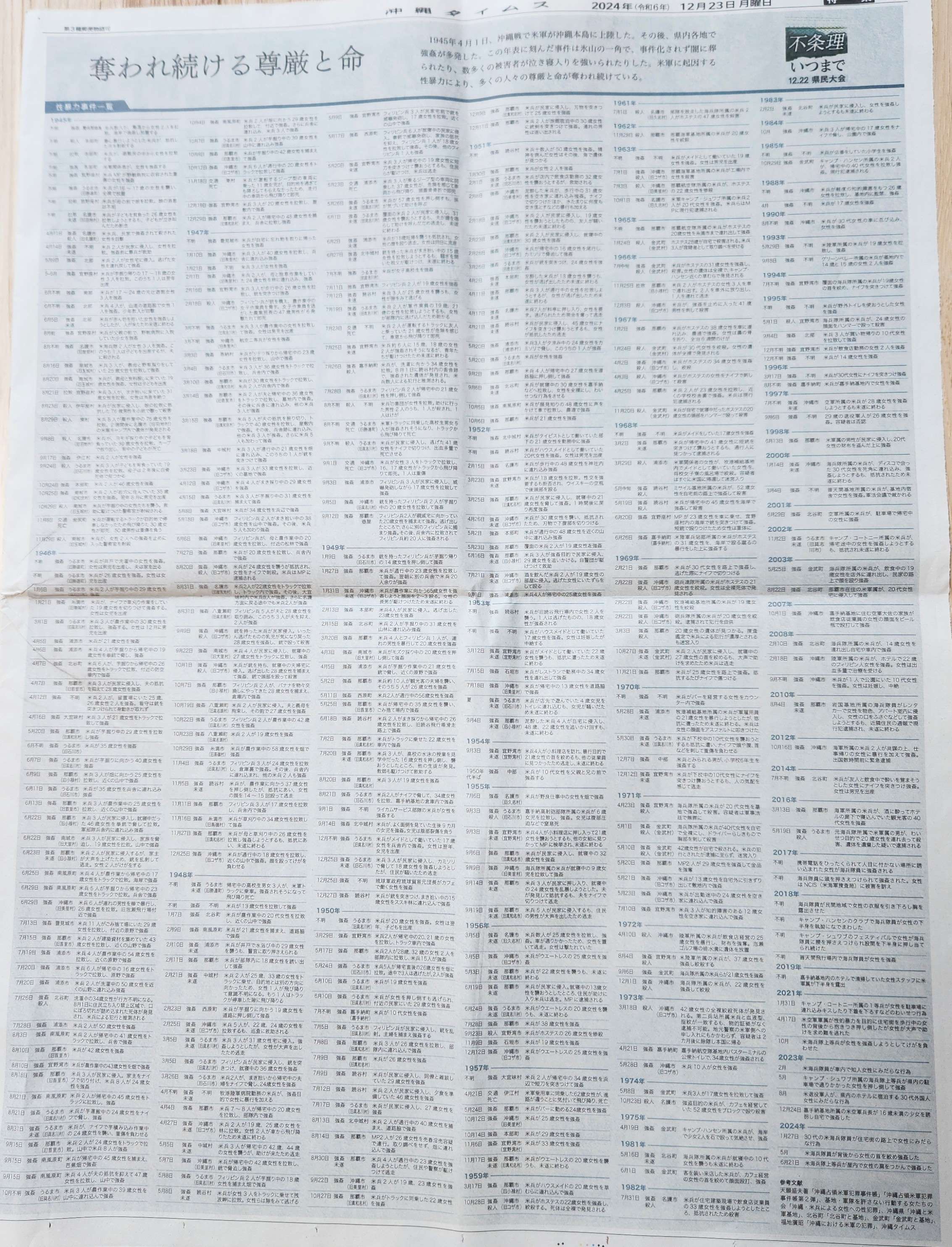

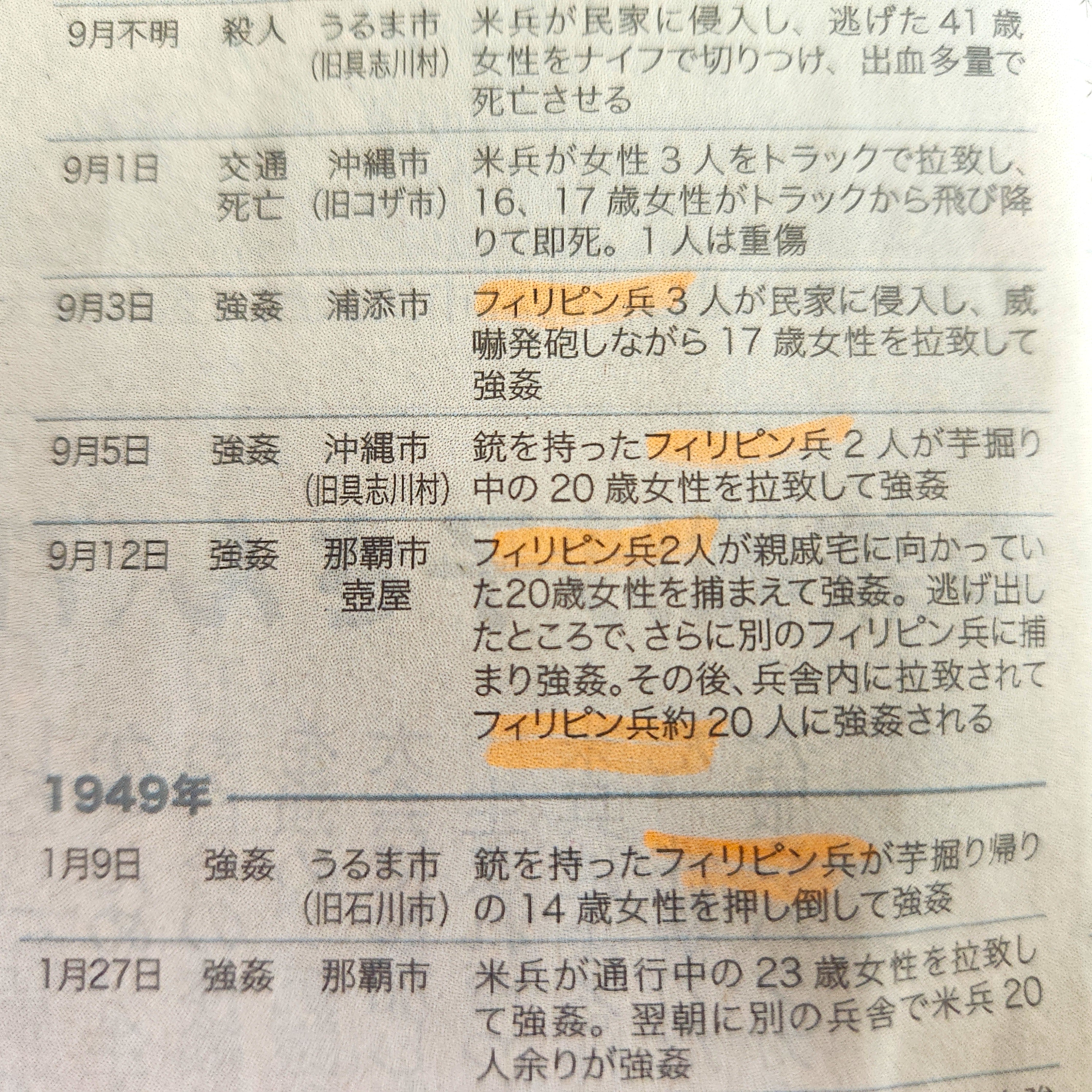

米兵による性暴力事件の歴史

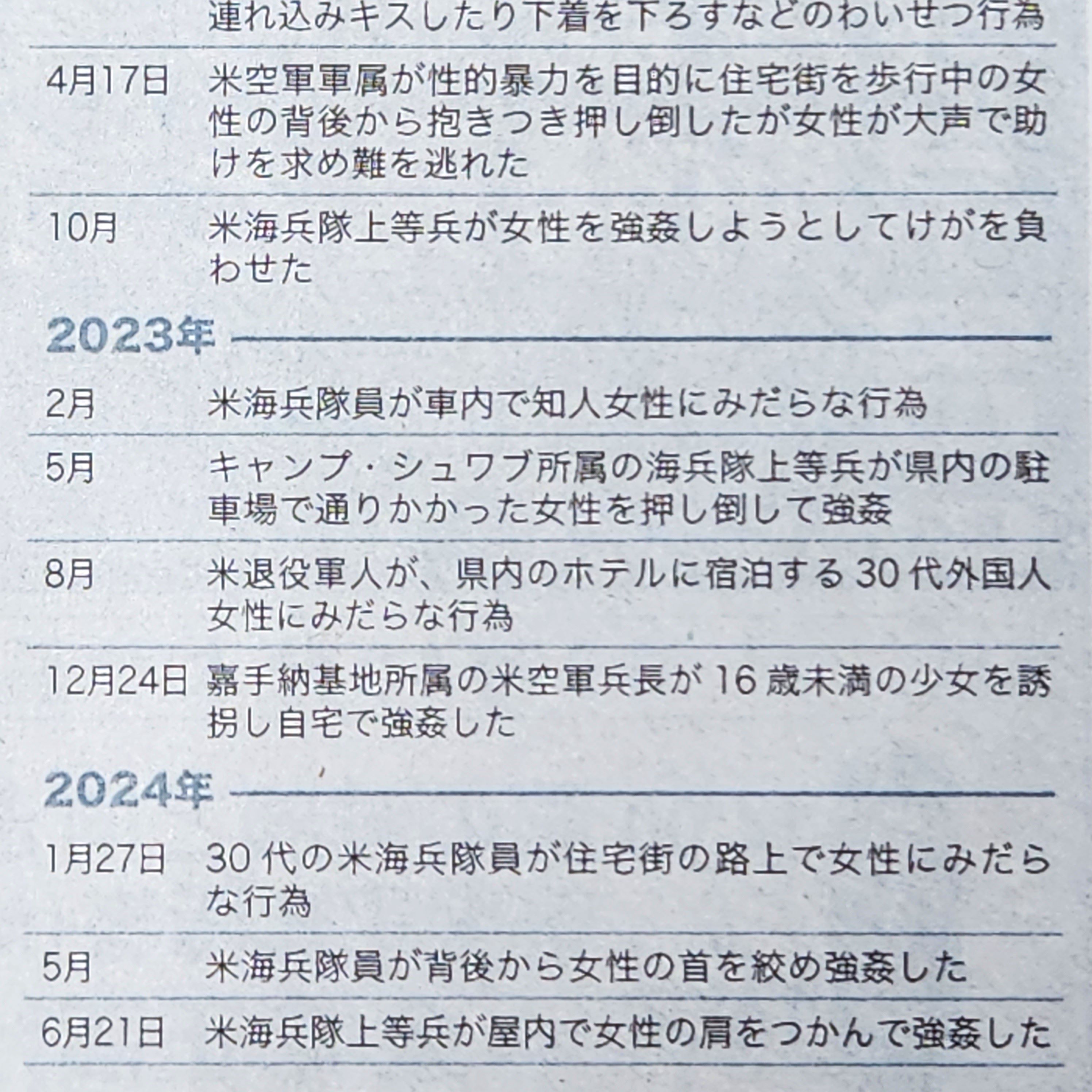

すごい紙面作りに驚いた。『沖縄タイムス』2024年12月23日付である。本来はテレビ欄となる最終面(20頁)に、「不条理いつまで」「奪われ続ける尊厳と命」と題して、1945年4月に米軍が沖縄に上陸してから最近までの性暴力事件一覧表が掲載されたのである(冒頭の写真参照、ホームページはここから)。「この年表に刻んだ事件は氷山の一角で、事件化されず闇に葬られた、数多くの被害者が泣き寝入りを強いられた」というリード文は重い。この紙面は、12月22日に那覇で開かれた、少女の誘拐・性的暴行事件に抗議する県民大会に合わせて掲載されたものだ。その下の写真が、この集会に7頁も使った23日付紙面の切り抜きである。

少女暴行事件から30年

忘れもしない。1995年9月4日、12歳の小学生を3人の海兵隊員が車で拉致して強姦するという痛ましい事件が起きた。翌日の『東京新聞』は、社会面のベタ記事扱いだった(同紙は後にこれを反省している) 。沖縄の地元2紙も、当初は被害者が小学生であったことから慎重な報道だった。

沖縄県警は、基地内で米側が拘束した3人の身柄引き渡しを要求したが、地位協定17条を盾にして拒否された。地位協定は、公務外で犯罪を起こした米軍人・軍属が基地内にいる場合、日本側が起訴するまで米側が身柄を確保することになっている。証拠隠滅の恐れなど捜査への支障があるが、米側は一貫して地位協定の改定を否定している(というより、日本政府が要求していない)。これに対して県民の怒りは頂点に達し、10月21日、8万5000人の県民大会が開かれた。『東京新聞』も1面トップ見だしでこれを報じた。

この30年前の「県民大会」の怒りのエネルギーは、日米両政府に、地位協定の「運用改善」の合意をとらせるに至る。沖縄県は、地位協定見直し要請を続けているが、日本政府にはまったくやる気がない(直言「なぜ日米地位協定の改定に取り組まないのか」参照)。結局、重大犯罪では米側が身柄引渡しについて「好意的な考慮を払う」ということでお茶を濁している。

2023年12月24日の16歳少女の誘拐・強姦事件は2人の空軍下士官によるもので、これは県民の激しい怒りをかきたてた。直言「2人の米空軍兵長のこと――酒気帯び運転と性暴力事件」をお読みいただきたい。このケースでは、県が事件を認知するまで3カ月かかったことが問題となった。その間に日米首脳会談(岸田・バイデン)(4月)、駐日米大使の与那国島訪問(5月)、沖縄県議会議員選挙(6月)があった。もしすぐに公表されていれば、この笑顔はなかっただろう。駐日大使の与那国訪問はデモ隊に囲まれ、6月の県議選にも影響を及ぼしたに違いない。この点は、共同通信文化部配信の拙稿「迎合と忖度の日米安保―米兵性暴力事件」(『山梨日日新聞』2024年7月13日付などに掲載)で書いたのでここでは省略する。

「米国は日本を守り、日本は米国を守らない」というトランプの誤り

さて、4月10日、トランプはホワイトハウスで記者団に対して、外国との「不公平な取引」の実例として日米安保条約を挙げた。「我々は数千億ドル払って彼らを守るのに彼らは一切払わないし、我々が攻撃されても彼らは我々を守るために何もしなくてもよい」と。これは最も陳腐な「安保ただ乗り」論である。『朝日新聞』12日付は「ファクトチェック」のコーナーでこれは「誤り」としてこう書く。「日本側の在日米軍駐留経費負担は、円高ドル安や米国の財政状況の悪化により、1978年度に金丸信防衛庁長官(当時)が決定。「思いやり予算」と呼ばれてきた。以来、日本政府は、在日米軍基地で働く日本人従業員の労務費や施設の光熱費や水道代、米軍の訓練移転費などの経費を負担している」として、2022年~26年は毎年約2110億円を負担していること、1978年から2024年まで累計で約8兆4961億円になると指摘している。

数字自体はその通りである。だが、「日本はこれだけ負担しているのだから」というだけでは、日米安保体制の本質的問題性は見えてこない(直言「もう「思いやり」とは言わせない?」参照)。在日米軍の意味は、日本が再び軍国主義化しないようにする「瓶の蓋」(スタックポール海兵隊司令官、1990年3月)という米国の「究極の本音」はともかくとして、米国の安全を守るための前方展開の拠点であり、「日本を守る」ように見えるのはその「反射的効果」にすぎないことは指摘しなければならない。もっというならば、日本は全世界の米軍基地のなかで最も快適な条件を提供しているという意味で、米軍は大きな利益を享受しているのである。トランプの言いぐさは、二重の意味で間違っている。前述の朝日「ファクトチェック」のいう数値的な理由が一つ。もう一つは、日米安保体制そのものが、日本側の迎合と忖度の構造によって成り立っており、米国は自腹をあまり切らないで、「米国第一の安全保障」を確保し続けてきたということである。トランプはそれを知ってか知らずか、お得意のフェイクで揺さぶってくる。

トランプ政権の100日と米朝首脳会談へ

一昨日、4月29日、トランプ政権は発足から100日となった。「歴史逆走の大号令」と私が呼ぶ大統領就任演説」から100日。トランプ自身はThe Atlantc誌とのインタビューで、「私は米国と世界を統治している」と自信を誇示したと伝えられる(共同通信4月29日)。英文は‘I Run the Country and the World’ である。世界を動かしているのは俺だ、ということだろう。

国家安全担当大統領補佐官マイク・ウォルツは、就任100日の成果について、バイデン政権時代よりも米国は「はるかに安全になっている」としてフーシ派とのたたかいなどの事例を数々列挙して、「常識的な米国第一の国家安全保障政策にもどして、米国人はすでにその恩恵を受けている」と自画自賛している(The Natonal Interest April 29, 2025)。もっとも、ウォルツはフーシ派への攻撃情報をグループチャットで外部に流す結果になり、5月1日に補佐官を事実上更迭された。

米国でも世界でも、この100日の破壊的な影響は、あるいは徐々に、あるいは急速に明らかになりつつある。『ワシントンポスト』紙の調査で、就任100日を前にしたトランプの支持率は39%と、1945年以来の最低水準となった(不支持率は55%)。トランプの焦りとイライラは、世界の人々を驚かせるような「成果」を求めて逆走のテンポを早めていくだろう。ウクライナや中東の成果が十分に出てこないとなると、飽きっぽいトランプは、ベトナムでの会談の急な打ち切り(米国内からのトランプへの牽制)で中途半端に終わった米朝首脳会談を再開して、朝鮮戦争の「終戦」を「俺がやった」と見せつけることに向かうかもしれない。7年前の米朝「共同声明」のラインから動けば支持率があがるとみれば、トランプの動きは存外早いだろう。

日本は米国依存から脱却すべし

朝日新聞社の全国世論調査の結果、「いざという場合」に米国が本気で日本を守ってくれるという質問に、「守ってくれる」は15%にとどまり、「そうは思わない」という対日防衛懐疑派が77%に達している。日本外交は米国の意向にどう対応すべきかという質問には、「なるべく自立したほうがよい」が68%になっている。ただ、中国を含むアジア諸国との連携強化に転換すべきかどうかという点では、66%が反対と答えている(『朝日新聞』4月27日付)。迷走する日本の対外政策について、国民も明確な意見を持ち合わせていないようである。

性暴力事件の根源である米軍基地をどうしていくのか。辺野古の新基地建設をだらだらと続けるのか。石破茂首相は日米地位協定の改定という持論をもっている。そろそろ首相業に慣れてきたのだから、参院選を前にしてここは思案のしどころである。地位協定の改定をあえて持ち出すこともその一つであろう。事務方(特に外務省北米フリーク)は全力でとめるだろうが、首相の決断は重い。思い切った一歩を踏み出したらどうだろうか。

【文中敬称略】