(Süddeutsche Zeitung vom 18.12.2023より)

ドイツ農民のトラクターデモ

ベルリンの中心部では、政治的なデモだけでなく、しばしば農民のトラクターデモが行われる。最近では2024年1月、ブランデンブルク門から「6月17日通り」にかけて、3000台のトラクターと1万人の農民が集結して、農業用ディーゼル燃料への補助金打ち切りと、農業用自動車に対する自動車税の減免措置取り消しに抗議する一大デモンストレーションを展開した(ドイツラジオ2024年1月15日)。ガソリンに比べて優遇されているディーゼルの場合、農家は税率の約半分を免除されてきた。また、農業用車両は自動車税が免除されている。農民へのこれらの優遇措置をやめれば、最大9億2000万ユーロ(約1545億円)が節約できるという。だが、農民の怒りは強く、休暇中のハーベック連邦経済大臣(緑の党)がフェリーから降りるのを、農民たちが船着場で阻止するという荒技をやってのけ、この政策は先送りとなった。

実は、補助金の削減があろうとなかろうと、ドイツでは毎年2~3%の農家が廃業している。1975年には90万戸以上あった農家は、2000年には約半数になっている。養豚農家は、2000年までに80%以上も減少している。 特に小規模農家は苦境に立たされ、後継者も見つからない。

こういう危機感があり、2023年12月にも3000台のトラクターと1万人の農民がベルリンの中心部でデモをやっている。この時は「緑の党」のエツデミール農業大臣(両親がトルコ人)が挨拶したが、激しい野次にかき消された。農民たちの横断幕には、「戦車の代わりにトラクターを」、「税金のために緑の草原、家畜、畑を犠牲にしている」と書かれていた(『南ドイツ新聞』2023年12月18日)。冒頭の写真はこの時のものである。

2019年11月のメルケル政権下で行われたデモは最大規模で、8600台のトラクターと4万人近い農民がデモを行った。クラクションとホイッスルをけたたましく鳴らしながら(Tagesspiegel 2019年11月27日 )。この時は、環境保護による規制(具体的には昆虫保護)も問題となった。日本では考えられないことで

メディアは「令和の百姓一揆」を伝えたか

その日本でも、今年3月30日、全国各地で一斉に農家や酪農家による「令和の百姓一揆」が起きた。渋谷駅前を約30台のトラクターのデモ行進が行われた。メディアはあまり注目しなかった。『日経』31日付が写真入りで伝えたほか、『朝日』31日付が社会面ベタ、『毎日』は地方版/東京の扱いで、『読売』は記事にしなかった(各紙デジタル版は写真入りで報じたが) 。「東京新聞デジタル」は30日夜に詳しく伝えたほか、4月2日付「こちら特報部」でも、「農家切実 首都騒然」と見開き1ページ、ルポ風に大きく扱った。例えばこうだ。

「東京・青山公園。「百姓は国の宝」「お米を守ろう」と各県からののぼり旗も掲げられる中、一揆を告げるほら貝の合図で、約30台のトラクター行進が始まった。高級車が居並ぶ西麻布では、ヨガに行く途中だった女性(20)が思わず二度見し、「マジで?」と絶句。ボボボボ…と鈍い音を鳴らし、大根やタマネギをぶら下げた車両が、目の前を通り過ぎていった。…コメの価格高が注目される中、近年の飼料肥料の高騰、異常気象にも見舞われる生産者の苦境を訴えようと、農家や市民の有志でつくる実行委員会が行った「令和の百姓一揆」。この日は14都道府県で一斉に実施され、都内では沿道含め約4500人(主催者発表)が参加。渋谷や原宿が一時騒然となった。」

この段階では、まだ消費者は農民の危機感を共有できていなかった。その後、米の値段がさらに高騰して5キロ4000円台になると、メディアにおける「米の話題」の比重はワイドショーの類を含めて、かなり高まってきた。だが、問題は単純化されていった。

「小泉劇場」――二度目は喜劇か

米不足から「米騒動」への導火線に火をつけたのが、5月18日の江藤拓・農水大臣(当時)の発言(「米は買ったことがない」「家の食品庫には売るほどある」)だった。5キロ4000円超えのコメの高値に苦しむ消費者の怒りは石破茂内閣の支持率を下げた。そこで、石破首相は江藤をすぐに更迭して、5月21日、小泉進次郎を農水大臣に任命したのである。自ら「コメ担当大臣」を名乗り、対策は政府備蓄前の「在庫一掃セール」に特化するものだった。「任命権者」(都合のいいときだけ使う言葉)の狙い通り、言葉の勢いと動きのすばやさによって、就任当日からメディアの注目を一気に浴びた。重要選挙に向けて、江藤発言のダメージを「回復」できたかに見えた。総選挙で敗北した第12代自民党選対委員長としてのリベンジである。

だが、政府備蓄米には限りがある。就任当初から「随意契約」を前面に押し出して備蓄米が消費者に届く「速度」だけが重視された。6月13日、小泉大臣は、「随意契約で売り渡された備蓄米はきょう沖縄でも店頭販売が始まる。47都道府県すべてに随意契約の備蓄米が行きわたる」と得々と語った(NHK6月13日)。使われた映像は、100袋限定販売の那覇市のスーパーの行列である。マイクを向けられた人は、「これで子どもたちに食べさせられる」と笑顔。どこの局も似たり寄ったりで、これがニュースかと腹がたった。購入した市民の自宅にカメラが押しかけ、炊きあがりを家族で食べる映像を、どの局も一度は放映したはずである。兵力の逐次投入の愚を大戦果と伝える「大本営発表」のようなメディアの状況が、6月中旬まで続いた。実際、ネットでは小泉を称賛する声があふれ、東京競馬場での日本ダービーの表彰式に本人が登場すると、観衆から「コメー!」と叫び声が飛んだという。

小泉の口から出る言葉は「無知の無知」に彩られている。例えば、「1カ月しか使わないのに2000万円のコンバインを買うのはおかしい。普通はリースでしょ」(6月18日民放)という発言が典型だ。農家は地域農協のレンタルを使う。「小泉さんは…レンタルとリースの違いもわからないのでしょう。…権力者の無知ほど怖いものはありません」という農民の声が紹介されている(『日刊ゲンダイ』6月23日より)。

備蓄米放出を生活困窮者向けの政策として実施するなら話はまだわかるが、コメ市場の需給調整にこれが役立つはずもないだろう。小泉大臣の登用は、選挙対策を念頭に置いた「スピード感」ある小手先対応であることは明らかだったが、この機会に日本農業を「ぶっ壊す」方向の施策を進めることも狙われているのではないか。すでに農協・JA敵視や安易なコメ輸入を口にするところにその片鱗が見えている。

吉里吉里人も怒る「国益のため」――日本農業を壊した構造問題とは

井上ひさし『吉里吉里人』の根底には、政府の農業政策の犠牲になってきた東北の怒りがある。日本政府の悪政に耐えかねた「吉里吉里村」の人々が、村全体で日本国からの独立をはかる。その「やむにやまれぬ理由」とは、「国益」への反発だった。東郷老人いわく。「国益の為だ、増産すろ!」「国益の為だ、減反すろ!」「国益の為だ、広域営農団地ば作れ、企業化すろ…」…「いづも国益。政府の言うごだ国益ばっかだ」と。詳しくは、直言「大震災の現場を行く(6-完)―大槌町吉里吉里」参照。井上がこの小説で訴えたかったことは、津波で破壊された現地を訪れて改めて深く感じた。

今回の「コメ騒動」の背景には、長年にわたって壊されたきた日本農業の荒野がある。農業従事者はこの23年間に240万人から116万人に半減している。2023年度の食料自給率はカロリーベースで38%。2022年のコメ農家の作物収入などは378万3000円。経費を引くと、手元に残る所得は1万円。単純計算で「時給10円」という。2024年の農家の平均年齢は69.2歳である(前掲「こちら特報部」より)。

加えて、企業の農業への参入も促進された。農地法改正で、農地の「所有」と「利用」を分離し、「利用」についての経営形態は原則自由という仕組みが導入された(直言「「平成の農地改革」で失われるもの」)。小泉農水大臣の父親が行った新自由主義的「構造改革」の一環と見てよいだろう。これも「国策」である。

小説『吉里吉里人』のなかの東郷老人が叫ぶ「国益」。長らく続いてきたコメの生産調整(減反)政策とコメ農家の困窮の背景には、「米国ファースト」の政策への忖度と迎合がある。14年前の直言「TPPと「食の安全保障」」でも書いたが、「どの国でも、関税や保護政策によって、自国の農林水産業を守る。食料自給率を確保する。これも一つの安全保障である。だが、日本は、14%にまで食料自給率を下げても、米国の利益をはかろうというのである」と。日米地位協定上、米軍が負担すべきとされているものまで日本側が負担することを「思いやり予算」と呼ばれてきたが、いま、トランプの「関税ハンマー」による米国農産物の大量流入によって、日本農業はとどめを刺されようしている(直言「トランプへの「朝貢」」)。

鈴木宣弘(東大教授)の『食の属国日本―命を守る農業再生』(三和書籍、2025年)を先週読んだ。「令和の米騒動」について鋭い指摘をしている研究者として注目していたが、本書で初めて知ったのが、丸本彰造『食糧戦争』(1944年、復刻版2024年)のことである(現在、注文中)。戦後、GHQよって焚書(発禁?)になった。「食糧自給体制の高度化」を力説しており、これが戦後の米国の思惑と見事にぶつかるからだという。まさに戦後80年にわたり、米国が日本の食糧自給を妨げてきたことがよぉーくわかった。「食うものだけは自給したい。個人でも、国家でも、これなくしては真の独立はない」。この詩人の高村光太郎の言葉も本書で知った。

鈴木教授の主張、「農を守ることこそ真の国防」という視点は重要である。大学への企業原理の浸透が大学を荒廃させ続けているのと同様、農業の荒廃の原因の一つもそこにある。減反要請、田んぼ潰し、農家の所得減に伴う疲弊による深刻なコメ生産の減少を放置して、コメ輸出を8倍にするという政府の「農業基本計画」は、トランプの「関税ハンマー」の回避を懇願する「盗人に追い銭」外交でしかないだろう。農家に対する戸別所得補償制度を充実させて、米価水準と市場価格との差額の全額を補填する仕組み(かつての石破茂元農水大臣の提案)の導入が求められている(鈴木・前掲書199頁など)。

「令和の百姓一揆」は、まずは7月の参議院選挙において具体的にあらわれるかもしれない(特に農業県の1、2人区で)。

菅原文太さんの思い――「国民を飢えさせないこと」

私のゼミからは、農業分野で活躍する人たちがいる。その一人が6期ゼミ長の武田浩太郎君である。15年前に彼のことを書いたことがある(直言「雑談(83)「食」のはなし(17)「川越いも」」参照)。また、ゼミ7期生は、2007年のゼミ北海道合宿をきっかけに、「食」の問題にこだわって、早稲田祭でシンポジウムまで行った。ゼミの沖縄合宿と隔年で、農業と「食」の問題にこだわって農業問題の現場を取材したゼミ生も少なくなかった。現役時代、こうやって日本農業の現場を少なからず見てきたものからすれば、昨今のコメ問題におけるメディアの伝え方は情けない限りである。

そこで思い出すのは俳優の菅原文太さんの言葉である。亡くなる1カ月前の2014年11月1日、沖縄県知事選挙で翁長雄志知事の応援演説を行い、こう述べた。「政治の役割は2つあります。1つは、国民を飢えさせないこと、安全な食べ物を食べさせること。もう1つは、これは最も大事です。それは、絶対に戦争をしないこと」と。演説はYouTubeに今も残っている。

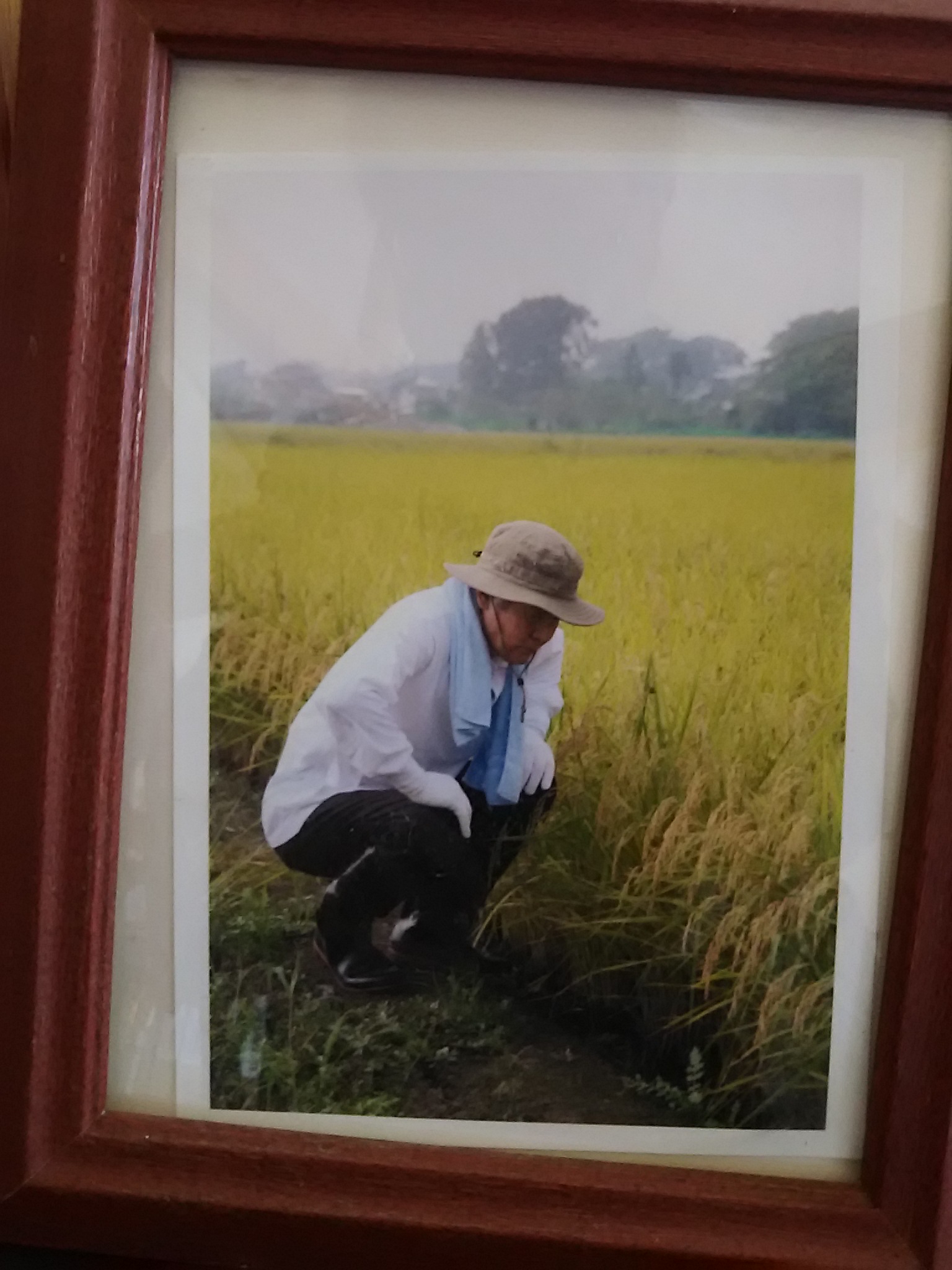

菅原さんは、2009年から八ヶ岳南麓に農業生産法人「おひさまファーム・竜土自然農園」を立ち上げ、無農薬有機農業を実際に行ってこられた(直言「菅原文太さんのこと(その2)―八ヶ岳の農園にて」参照)。菅原さんに招待されていたのだが、多忙のため生前に農園を訪問することができなくて残念でならない。農園の事務所には、実った稲を見守る菅原さんの写真が置いてあった(上の写真)。自ら稲作をやっておられた菅原さんは、いまの「令和の米騒動」について何というだろうか。