「直言」更新1500回に寄せて

28年6カ月、この「直言」の更新を続けてきた。今回でちょうど1500回になるので、早めにそれを記録しておきたいと思う。

思えば、2015年12月14日に連続更新1000回を迎えた折に、『東京新聞』と『北海道新聞』が記事にしてくれた。1000回記念の色紙なども届いた。10年前の「直言」では、「連続更新1500回を迎えるのは、早大定年後の72歳のときである。…それまで、毎週1回、ぶれず、ひるまず、ユーモアを忘れずに、批判的な言論空間を創出していきたい」と書いた。それから10年が過ぎた。昨年3月に定年退職を迎え、その直後から妻の癌が見つかり、私も病を得て、毎週1回の更新が困難になって、「原則として隔週更新」を宣言した。私自身が管理人となって自力で更新できるようになってから4年。先月、親指シフト特別仕様のPCにWindows11を導入したので、2000回(2045年夏)をめざして歩み続けたいと思う。

まもなく第27回参議院選挙の投開票日である。おそらく政治地図は大きく塗り替えられるだろう。9年前に始まった「新しい「壁」の時代」(自国ファースト)の波は、この国にも確実に及んでいる。既存の政党がケアできてこなかった日本社会の「ラストベルト」が可視化されるかもしれない。そして、「二人に一人しか投票しない「民主主義国家」」を象徴する低投票率のなかで、「一票の怖さ」を思い知ることになるだろう。それが結果として「戦争」へのハードルを下げることにもつながる。

『戦争とたたかう』の復刊

1985年の「戦後40年」に企画が持ち上がり、日本国憲法施行40年に刊行されたのが、久田栄正・水島朝穂『戦争とたたかう― 一憲法学者のルソン島戦場体験』(日本評論社、1987年2月)である。久田は発刊から2年余りで死去した。この本は増刷を重ねたが、21世紀を前にして絶版となった。これが2013年6月、『戦争とたたかう―憲法学者・久田栄正のルソン戦体験』(岩波現代文庫)としてリニュアル・創刊された。時はまさに第2次安倍晋三政権が本格始動した時だった。やがてこの岩波現代文庫も絶版となったが、先月25日、「戦後80年」を前にして復刊(増刷)された(冒頭の写真参照)。すでにお読みの方も、後述するNHK朝の連続テレビ小説(朝ドラ)『あんぱん』の世界とも重なるので、改めて手にとっていただけると幸いである。岩波書店のサイトから注文できる。

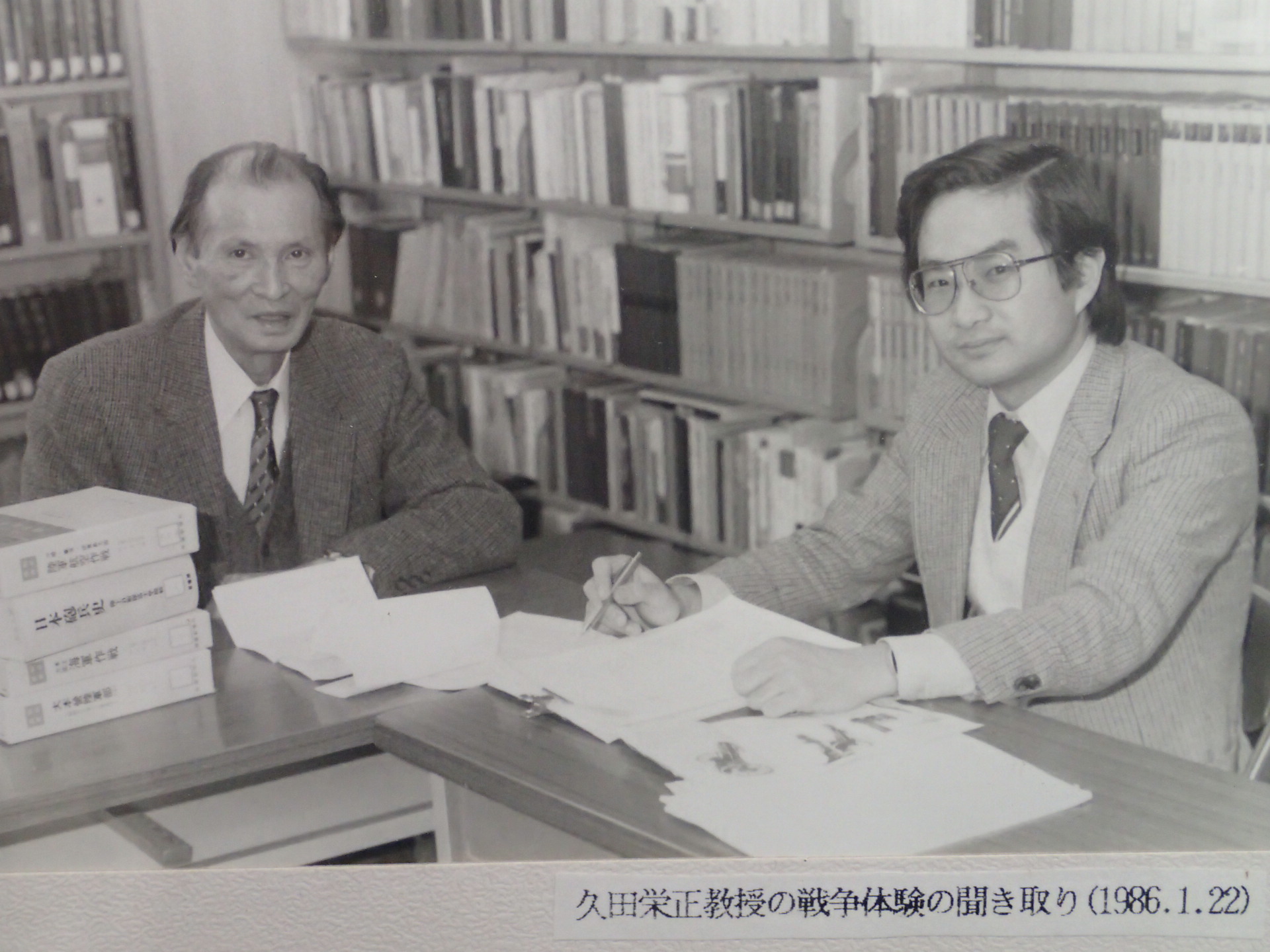

本書は、私が34歳の時に、当時72歳だった同僚の「老憲法学者」の苛烈な戦争体験を聞き取って、さまざまな証言や資料と付き合わせ、ミクロとマクロの視点を交叉させつつで描いたものである。その私がいま72歳になった。本書出版の過程やその後の出来事などについては、直言「『戦争とたたかう』ということ―久田栄正没後30年」を参照されたい。

NHK朝ドラにおける戦争

NHK朝の連続テレビ小説では、戦前・戦後を生きた歴史上の人物の場合、戦争中の生活が物語のなかで扱われることが多い。主人公が女性のため、生活地点における空襲体験がよく扱われた。私が真面目に見た作品に限っても、第89作『ごちそうさん』(2014年)では、防空法に基づく防空演習や避難の制限などが描かれたし、続く第90作『花子とアン』(2014年)、では、主人公が、家に落ちた焼夷弾に布団をかけて消そうとする場面まで出てくる。第97作『わろてんか』(2018年)では、「建物疎開」(改正防空法5条の5)も描かれた。このように、朝ドラにおける戦争中の話は空襲体験が多く、加えて、主人公の家族やその周囲に召集令状が届き、「戦地に赴く」というパターンがもっぱらだった。

なお、第108作『らんまん』(2023年)では、空襲よりも先に、関東大震災の際に、竹槍を持った自警団が朝鮮人を探索する場面や、新聞紙面を使って、「甘粕事件」(憲兵隊甘粕大尉による大杉栄一家殺害)が扱われた。これは朝ドラとしては画期的だった。また、第110作『虎に翼』(2024年)18週では、主人公の夫が、総力戦研究所における日米戦争シミュレーションに関わり、日本敗戦が確実なことを知っていたのに何もできなかったことを悔い続ける姿が印象的に描かれた。空襲で逃げ回る側の視点だけでなく、戦争を遂行した側に立った苦悩を扱った点は、私の見る限り朝ドラでは初めてではなかったか。戦後の原爆裁判を正面から扱ったことを含めて、『虎に翼』は名作にカウントしてよいだろう(前述の「直言」参照)。

『あんぱん』における戦争

現在放映中の『あんぱん』における戦争の描き方は、他の連ドラ作品と比べて質量ともに突出している。長い時間をかけ、かつ中国を侵略した日本軍と民衆との関係にまで踏み込んでいる点が重要である。15分という限られた放送の尺(時間)で、月曜から金曜まで75分間で一つのまとまりをつくり、物語が進行する。『あんぱん』では第6週から戦時下の空気が全体を覆ってくる。ヒロインの朝田のぶは小学校教師として、「教え子を戦場に送る」側に立って、「愛国の鏡」として軍国教育に邁進する。最初は悩みながらも、やがて本気・やる気になっていく。この週では、妹が慕う人の召集も描かれる(第8週で戦死)。まだ日中戦争段階だが、国家総動員法など、社会と地域の軍事化が急速に進む。柳井嵩(やなせたかし)を通じて、銀座の景色が変わっていく様が描かれるのも面白い。

第9週からは、国防婦人会や隣組の「同調圧力」、非国民のレッテルの恐怖などが生々しく描かれる。その際、「パン」が重要な役割を果たす。あんぱんの製造ができなくなり、陸軍のためにカンパンの製造が強制される。平和の象徴であるあんぱんから、戦争の象徴カンパンへ。パン作りのキーマン(屋村草吉)が「嵩」に、「地獄なんて、こんなもんじゃない」「カンパンはつくらない」というが、その理由が、第一次世界大戦時、日本人カナダ義勇兵として欧州戦線で戦った経験にあることが一瞬触れられる。諸岡幸麿という実在の人物をモデルにしているようだが、これが視聴者に理解できたのか疑問である。第10週からは太平洋戦争が始まり、「嵩」にも召集令状が届く。この週の最終回で、「嵩」出征の壮行会をぶちこわす声があがり、生きて帰ってくるというメッセージが強く打ち出される。これまでの連ドラでは、表向きは普通の出征シーンが多かったように思う。その意味でも、「あんぱん」の反軍的な姿勢は一貫している。

画期的なことは、第11週で、小倉第14連隊における内務班生活を通じて、軍隊社会の実態が1週かけて描かれたことである。拙著『戦争とたたかう』2章「軍隊の内務班生活―人間改造への抵抗」では、60頁以上を使って久田の内務班生活について書いたので参照されたい。連ドラで内務班生活が描かれるのは珍しいと思うが、内務班の陰湿ないじめの構造は「こんなもんではなかった」。

小倉では「八木上等兵」がキーパーソンである。インテリで、下士官にも一目置かれている不思議な人物。彼に「嵩」はかなり救われる。とりわけ幹部候補生試験では大いに助けられる。兵隊のままでは戦死のリスクは高い。「嵩」が生還できたのには「八木」の力が大きいだろう。拙著『戦争とたたかう』でも、東北出身の七森准尉が、「京都帝大を出て歩哨もあるまい」と、久田に無断で幹部候補生試験の願書を出してしまう。久田は不合格になろうと思って、ある問題で、わざと「もっと自由を」と解答すると、それが杓子定規でない用兵について書いたと勘違いされて合格してしまう。軍隊に抵抗していたはずの久田が、その主観的意図に反して将校になってしまう所以である(拙著3章)。

第12週「逆転しない正義」は前半の白眉といえる。動員下令で「嵩」の部隊は中国・福建省に展開する。そこでも「八木」の助けで、後方勤務である「宣撫班」に入って、紙芝居をつくる。現地の中国民衆に対する「宣撫工作」を扱ったのも珍しい。朝ドラらしく人間ドラマにするのだが、その後すぐ、親を殺された中国人の子どもによる、「嵩」の幼なじみの殺害というシビアな結末が待っている。復讐は何も生まないという悩ましさを、子役のすぐれた演技もあって見事に描いていた。

現地住民の食糧の強奪。「嵩」も餓死寸前まで行く。ただ、南方のルソン戦における久田の飢餓とマラリア、アメーバ赤痢の体験に比べれば、まだ飢餓の「序の口」ではある。ゆで卵を殻ごと食べるという演出は、連ドラを超えるものがあったが、戦場は「こんなもんじゃない」というのが正直なところだった。拙著『戦争とたたかう』の7章「「人間廃業」の戦場」で詳しく書いた。それでも、12週は「飢え」という「あんぱんまん」の原点になる体験であり重要である。なお、ラストで、7月4日の高知空襲が短時間描かれる。焼け跡に遺体が2体。瓦礫のなかに遺体というのは朝ドラでは初めてではないか。

第13週は「終戦」から5カ月目から始まり、ヒロインが教師を辞める一方、かつての同僚が生徒に教科書の墨塗りをさせるシーンを流す。それぞれの「戦後」が描かれる。とりわけヒロイン「のぶ」の自責の念は深く、教師の戦争責任の問題を切実に描く。高知新聞の面接の際の「嵩」とのやりとりのなかで、新聞の戦争責任の問題にも触れる。

今週は高知新聞から東京へというところで全体の折返点になっている。まとめておけば、『あんぱん』における戦争の描き方の特徴は3つある。第1に、戦争に向かう社会、とりわけ地域社会がどのように変貌していくかを、連ドラにしては時間をかけて描いたことである。「生きて帰れ」といわせない「同調圧力」とともに、それを破る力を同時に示唆する。

第2に、中国民衆に対する加害体験を描いたことである。この作品の重要な貢献といえる。「宣撫工作」の紙芝居を通じて、なぜ民衆は怒り、なぜ民衆は笑ったのか。「嵩」がまだ十分に認識できていないところを、視聴者は先回りして感じ取ることができる。脚本の妙である。

第3に、ヒロイン「のぶ」の苦悩を通じて、教師の戦争責任の問題と向き合ったことだろう。新聞の戦争責任の問題も含めて、戦争に向かう日本への反省がある。航海士である「のぶ」の夫(次郎)を通じて、開戦前に日本の敗戦を予想させたのも、『虎に翼』とも重なる問題意識である。

朝ドラで戦場を描いたという点では、漫画家水木しげるを描いた第82作『ゲゲゲの女房』が記憶に残る。ただ、戦場シーンはラバウルの回想を通じてわずかだった。『あんぱん』では、「あんぱんまん」の存在理由を示すためにも、戦争と飢餓は切り離せないのだろう。

久田は「国賊、非国民といわれないように国賊、非国民をやろう」とする。「八木上等兵」の考え方もこれに通ずる。軍隊内部に潜む構造的暴力性をリアルに描いた作品では、野間宏の小説『真空地帯』の映画化(1952年)が古典だが、『陸軍残酷物語』(1963年)も捨てがたい。主演の三國連太郎のすさまじい演技は強烈な印象を与える。実際、直言「三國連太郎と軍隊」で書いたように、三國は軍隊が大嫌いで、徴兵忌避の信念を貫いた。軍隊に入っても、一発も撃たなかった。「僕は助かった命を大切にしたいと思う。そう考えるのは非国民でしょうか」と後に語っている。三國の反軍精神は、『戦争とたたかう』で描いた久田のそれと重なる。反骨の父をもち、その影響を受けたという点でも共通している。

なお、本日の時点で、『あんぱん』が前半の65話平均で、歴代朝ドラ最多視聴数を更新しているとのことなので、喜ばしいことである(スポニチアネックス20250716)。

新たな戦前に備えるために

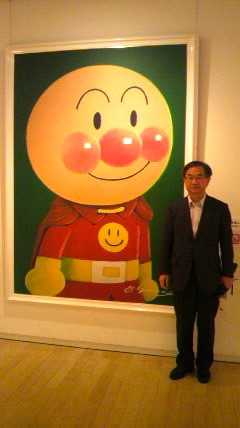

2014年3月26日、憲法講演のため高知を訪れた(2008年に続く2度目)。早朝の便だったので、夕方からの講演の前に、レンタカーを借りて「やなせたかし記念館」(アンパンマンミュージアム)まで行った(冒頭写真参照)。展示のなかに「〈あんぱんまん〉の精神」があったので思わずシャッターを切った。そこには、「…戦争中、「正義は常に逆転する」ことを身に染みて感じたことから、逆転しない正義=飢えた人を助けるヒーローが生まれました。また顔のない(=顔が売れていない=無名である)姿には、一般の人の中にこそ真のヒーローはいる、というメッセージが込められています。自己犠牲のもと正義を貫く〈あんぱんまん〉は、「自分が傷つくことなしに正義を行うことはできない」という作者の信念を体現しています」とあった。

朝ドラ『あんぱん』でも、随所に「正義は常に逆転する」というライトモティーフが響いている。ならば、「逆転しない正義」とは何か。これは問い続けていくしかないだろう。それが「のぶ」と「嵩」の共通の問題意識であり、この『あんぱん』の最終回に向けて示されるのだろう。

いま、この国の内側からも排外主義的な傾向(核武装もおおらかに肯定する)も生まれている。「新しい戦前」に向き合うための栄養として、拙著『戦争とたたかう―憲法学者・久田栄正のルソン戦体験』をおすすめしたい。ここから注文できる。

【文中敬称略】