「松代大本営」とは

この夏で八ヶ岳の仕事場を閉じることになり、先週、そこから約1時間半の松代大本営地下壕を訪れた。「松代大本営」とは、戦争末期、現在の長野市松代町にある3つの山(象山・舞鶴山・皆神山)を中心に作られた地下軍事施設群をいう。1944年7月、「絶対国防圏」とされたサイパン島が陥落して、東條英機内閣が総辞職。その最後の閣議で、この松代移転計画が承認され、全国から労働力と資材が松代に集められた。11月11日11時11分の発破から、この巨大プロジェクトは始動した。翌1945年8月16日に建設が中止されるまでの約9カ月間、のべ60万人以上が動員され、過酷な人海戦術で掘削作業が行われた。「終戦」時には全工程の約8割が完成したとされている。

象山の地下には政府諸機関とNHKなどが、舞鶴山には大本営(戦時における天皇直属の最高統帥機関)と仮皇居が、皆神山には長期籠城に備えた食糧庫が建設されることになっていた。なぜ、松代の地が選ばれたのか。山の岩盤が硬く爆撃にも耐えられること、広い平地、豊富な労働力、近くに飛行場があることなどのほか、信州は「神州」に通ずるといった精神主義的理由もあったようである。だが、皆神山は「神の山」という名称から皇族の住居に予定されたものの、崩落しやすいということで食糧庫に変更されたのは皮肉だった。

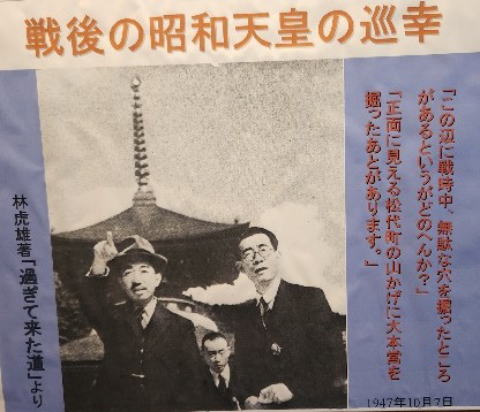

舞鶴山の天皇「御座所」には、「三種の神器」を安置する「賢所」も予定され、その掘削は「純粋の日本人の手によること」との指示が出ていたという(『吉田栄一建技大尉回顧』後掲『松代大本営』19頁)。

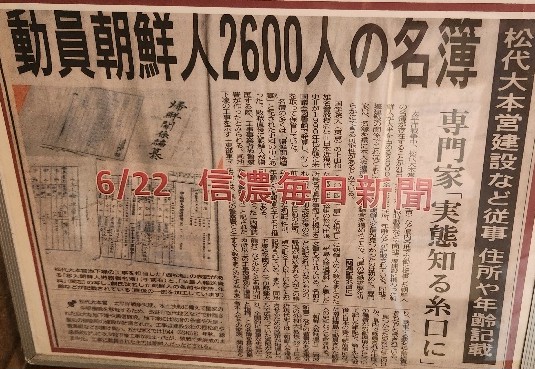

当時の工事、いまのような大型岩盤掘削機もなく、手持ちの削岩機とツルハシ、枕木にトロッコという手作業だった(写真参照)。鹿島組(鹿島建設)と西松組(西松建設)が受注。勤労報国隊や児童生徒を含めて最大で1万人が動員された。また、強制連行を含め6000人を超える朝鮮人がそこで働かされた。朝鮮人労働者は1日12時間の2交代制で働かされ、粗末な食事しか与えられず、慢性的な飢餓状態に陥っていたという。過酷な作業で犠牲者も出て、「100人は軽く超える」朝鮮人が死亡したという証言がある(和田登編著『図録・松代大本営』(郷土出版社、1987年)42頁)。周辺農家の物置を強制的に借り上げて「慰安所」が設置され、朝鮮人女性が「慰安婦」となって終戦後まで留め置かれたという。なお、慰安婦問題についてはここから。

当時の工事、いまのような大型岩盤掘削機もなく、手持ちの削岩機とツルハシ、枕木にトロッコという手作業だった(写真参照)。鹿島組(鹿島建設)と西松組(西松建設)が受注。勤労報国隊や児童生徒を含めて最大で1万人が動員された。また、強制連行を含め6000人を超える朝鮮人がそこで働かされた。朝鮮人労働者は1日12時間の2交代制で働かされ、粗末な食事しか与えられず、慢性的な飢餓状態に陥っていたという。過酷な作業で犠牲者も出て、「100人は軽く超える」朝鮮人が死亡したという証言がある(和田登編著『図録・松代大本営』(郷土出版社、1987年)42頁)。周辺農家の物置を強制的に借り上げて「慰安所」が設置され、朝鮮人女性が「慰安婦」となって終戦後まで留め置かれたという。なお、慰安婦問題についてはここから。

昔の私なら3つの山の関連施設跡をすべてまわるのだが、今回は無理を避け、「象山地下壕」のみ見学した。ここの総延長は5853m、床面積は23404㎡だが、公開されているのは入口から500mまで。それでも往復1㎞はある。ヘルメットをかぶり、イノシシの進入を避けるための鉄製かんぬきをかけて中に向かった。ひんやりした空気で、猛暑を忘れさせる別世界だが、暗くて不気味である。この日の見学者は多くなかった。

「戦後50年を記して『松代大本営』建設のために強制連行され、過酷な労働を強いられて亡くなられた多くの朝鮮人犠牲者を追悼し、過去の戦争・侵略…加害を深く反省し、友好親善と恒久平和を祈念してこの碑を建立する。1995年8月10日」

1944年1月に大本営移転計画を立案して陸軍次官に進言したのは、軍務局軍務課の井田正孝少佐だった。井田は「終戦」時、ポツダム宣言受諾に反対し、「8.14クーデタ」の首謀者の一人となり、近衛師団長殺害にも関わっている。阿南惟幾陸軍大臣の自刃にも立ち会っている。映画『日本の一番長い日』(1967年)にも登場する(俳優は高橋悦史)。これだけのことをやった井田は、戦後何の責任を問われることもなく、電通の総務部長などをやって2004年に92歳で死んだが、戦後も一貫して「本土決戦をやるべきだった」と主張していた人物である。

なお、井田が建設計画を進言した陸軍次官とは、「東條の腰巾着」といわれていた富永恭次中将である。この男については、私は正気ではいられない。拙著『戦争とたたかう』で書いたように、ルソン島の第4航空軍司令官の時に、「最後の1機には余が乗っていく」といって多数の特攻隊員を送り出しておきながら、米軍上陸直前に単独で台湾に逃亡した人物である。こういう無責任なエリート軍人たちの計画で「松代大本営」が生まれたことを記憶しておく必要があろう。

沖縄戦は1945年5月30日の首里陥落がターニングポイントだった。「第32軍、首里司令部を放棄」(『沖縄戦新聞』10号)である。それでも降伏しなかった。その最大の理由は、大本営地下壕工事推進の時間かせぎのためというのが「通説」である。

6月16日、阿南陸軍大臣が松代を視察した。そして21日、阿南大臣は沖縄の第32軍司令官牛島満中将に、「貴軍の奮闘により本土決戦の準備は完整せり」と打電した。その翌日の22日、牛島中将が自決して、沖縄戦の組織的戦闘が終結した。阿南大臣の視察がもう少し遅れていたら、牛島中将の自決は先になっていた可能性がある。沖縄の第32軍の戦闘継続は、「本土決戦準備」のための時間稼ぎだった所以である。沖縄は「捨て石」として戦略的に犠牲を強いられた。根こそぎ動員で住民の命を奪った沖縄戦は、「軍官民共生共死」の思想と実践として悲劇的な結果をもたらした(直言「沖縄戦から80年の「慰霊紙」」参照)。沖縄戦と「松代大本営」は「本土決戦構想」の両輪だった。

繰り返される「無駄」―ミサイルと核シェルター

いま、同じようなことが繰り返されようとしている。南西諸島を「不沈空母」化して、熊本にも射程1000キロの改良型「12式地対艦ミサイル」(SSM)、実質的には「地対地ミサイル」(SSM)を1年前倒しで配備しようとしている。これらのミサイルは、究極の無駄な出費である。南西諸島は米国を守るための「盾」になって、中国の攻撃を防ぐ役割である。直言「「切り捨て」の思想と行動―誰を守るのか」を再読していただきたい。北朝鮮のミサイルに対処するとして、Jアラート(全国瞬時警報システム)を派手に鳴らして「国民保護訓練」なるものをやっている。沖縄では、中国のミサイルに対応する訓練になっている。これらすべてが、「何を守るのか」という根本問題を曖昧にしている。そのことは、端的に、直言「核シェルターは壮大なる無駄」をお読みいただきたい。「不安の制度化」の手法にだまされてはならない。

「松代大本営」のなかを歩きながら、いろいろなことが頭をめぐった。