20年前、1994年8月4日、広島市の中国新聞本社で開かれたMIC(日本マスコミ文化情報労組会議)の「広島フォーラム―被爆50周年を前に」で基調講演を行った。タイトルは「国連憲章と日本国憲法」。そのなかで、「日清戦争100年と広島」についても触れた。

日清戦争(1894~5年)の時、広島城内に大本営が置かれ、天皇は224日間、そこで戦争の指揮をとった。市内には仮議事堂が建てられ、第7回臨時帝国議会が開催された。臨時軍事予算案と軍事関係の法案等計6件が可決された。臨時内閣出張所も置かれた。この間、広島は日本の首都となった(詳しくは、水島『ベルリンヒロシマ通り―平和憲法を考える旅』中国新聞社、1994年、295~297頁参照)。東京以外では広島だけが一時的に首都となる経験をもったわけである。それゆえ、またそれゆえにこそ、米国は原爆の投下目標の選定に際して、広島を常に第一順位にしたのである。

講演の翌日、安芸の宮島にわたり、厳島神社に近いホテルを会場として、2日目の企画、パネルディスカッション「平和のためにどう報じるか」が行われた。私はこれにパネラーとして参加した。MICのホームページの1994年8月のところを見ると、「6時間におよぶ」と書いてある。相当長かったことは覚えている。パネラーとして、週刊新聞『たいまつ』主幹、むのたけじさんも参加された。むのさんのお話はいまでも鮮明に覚えている。それはこんな言葉から始まった。

「ジャーナル」(journal)とは何か。航海日誌のことである。航海中、船舶のなかで唯一、所定の書式でその日の出来事を記録する仕事は、他の船乗りにはできない。それをやるのが航海士、すなわちジャーナリストだ。社会という海で毎日起きることを書き続けるのが新聞記者。スクープを追いがちだが、ジャーナリストの原点はこの「日々を記録すること」にある、と。むのさんの言葉は熱く、心に重く響いた。参加者(新聞記者、テレビ関係者など)は、当時80歳の大先輩の話を真剣に聞いていた。

むのさんは100歳を目前にしたいまもお元気で、活発に発言されている。いや、安倍政権の暴走に対して、黙ってはいられないという焦りすら感じる。

この人のすごさは、戦争責任の問題について、自らを厳しく律したことだろう。朝日新聞記者としてジャワ戦線の従軍記者もやった。ポツダム宣言受諾を社内では8月12日の段階で知っていたが、「玉音放送」を待つということで、報道を控えた。むのさんは事実を伝えるべきだと主張したが、同僚たちは沈黙した。そこで、記者としての戦争責任をとろうと、8月15日に新聞社を辞職したのである。

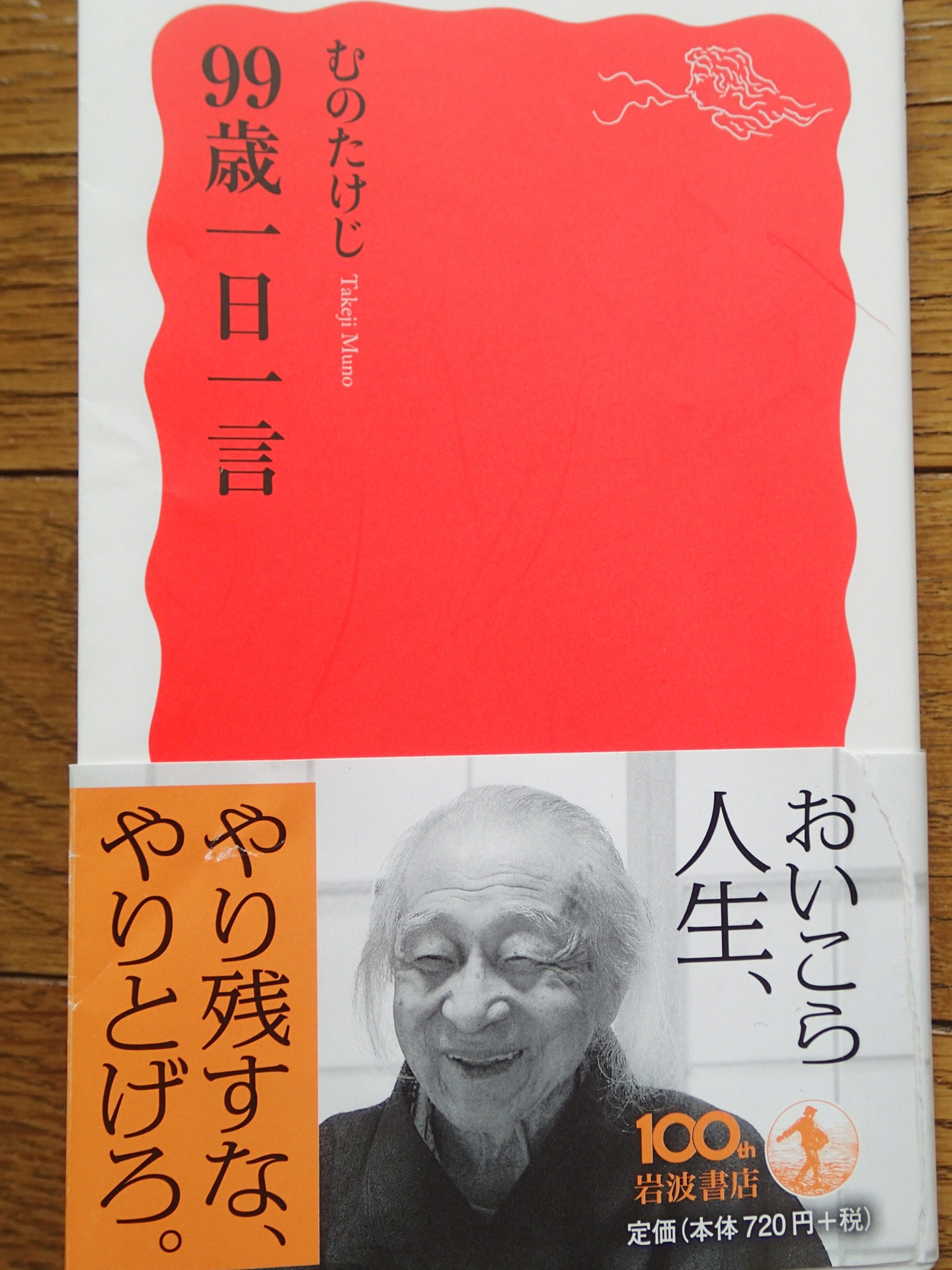

退職後は郷里の秋田で30年間、週刊新聞『たいまつ』を発行し続けた。昨年11月、『99歳一日一言』(岩波新書、2013年11月)を出版。私はすぐに購入し、一気に読了した。1年365日を1日刻みで言葉を紡いでいく。いずれも珠玉の言葉が並ぶ。短い文章の、その一言、一言から、むのさんの想いと日本の現実への危機感がひしひしと伝わってくる。365本のなかからいくつか引用する。

1月5日:「一人では歴史は作れない。と同時に、その一人がいたから歴史が始まって進んだこともある。ひとり、一人、ヒトリの力」

1月6日:「歴史の長い道のりに変化をおこす出来事は、しばしばたった一人の一瞬の決意から発生する。それが人間、それが歴史だ。『太陽が地球を回っているのではなく、地球が太陽を回っている』という人がたった一人いた。その人を人類は殺すところだった。このことを決して忘れず、人類よ、たった一人をいつも大切にしよう」

一人ひとりがいかに大切かを思う。どちらかと言えば、日本人は組織の一員として忠実に、目立たないようにしているのが美徳と勘違いしている人が少なくない。しかし、一人ひとりが勇気をもって主張しなければならないときがある。『歴史における個人の役割』をプレハーノフ流に「法則的」に理解するのでなく、むのさんのように生身の一人ひとりの力を信じて、悩める個人の手さぐりの決断をもう少し見守ってもよいのではないか。

安倍政権の暴走・暴発はとどまるところを知らない。「(憲法解釈の)最高の責任者は私だ。私たちは選挙で国民の審判を受ける。審判を受けるのは内閣法制局長官ではない。私だ」(衆院予算委2月12日、『朝日新聞』2月14日付)。仰天の発言である。こんなことを、おおらかに語る首相をもってしまったこの国の立憲主義はいまや風前の灯火である。この勢いにのって、「ねじれ解消」後の衆参両院が憲法改正発議まで突き進んだとき、それを止める最後の力は、憲法改正国民投票有権者一人ひとりの判断にほかならない(水島朝穂『憲法「私」論――みんなで考える前にひとりひとりが考えよう』小学館)。

11月13日:「反骨はジャーナリズムの基本性質だ。だから『反骨のジャーナリスト』というのは『空の色をした空』みたいな二重形容だ。それが存在するのは、ジャーナリズムが反骨を失ってしまったからだ。いつ失ったか。俗称『満州事変』に始まる十五年戦争の過程で無残に失った。…迫害や弾圧によって自分を駄目にするよりも、自分でわが身にブレーキをかけ、ツナを付けて事なかれ主義に走る態度は、はるかに有害で毒性が強かった。だから、ごらん、すでに戦争が終わって70年近くにもなるのに、わが身を語るのにジャーナリズムという言葉を用いる新聞はどこにも見ませんな。そして最近は、自分たちの仕事を『メディア(手段)』なんて、あてもない単語で呼んでいる。どうするつもりか。これこそ、まさにジャーナリズムの課題ではないか」

今日のジャーナリズムのありように対する批判は、いちいち鋭い。「反骨」を失ったジャーナリズムは、泡のないビールかもしれない。発泡しない発泡酒みたいなものが多すぎる。特定秘密保護法案が国会の焦点になっている頃、『東京新聞』「こちら特報部」に見開き2頁で「むのたけじさんに聞く」が掲載された(2013年11月28日付)。戦前からのジャーナリスト体験に基づく言葉として重いのは、「法律ができただけで、国民を脅かせる。…内務省や軍部は記事の内容や写真にいちいち文句は言わなかった。だけど、その前に新聞社側が二重、三重に自分たちで検閲するんだよ」、である。

自主規制の恐ろしさは、過去のことではない。まもなく特定秘密保護法が施行される。そうなると、記者が書いた原稿に対して、デスクが「これはT情報(特定秘密)に関係するかもしれない」の一言でボツにすることもあるかもしれない。すでに、公職選挙法142条(文書図画頒布制限)をはじめとする選挙期間中のさまざまな表現行為の規制は、表現者たちに過剰な自粛・萎縮を招いてきた。私自身、新聞のインタビュー記事のどうということのない表現でも、掲載がたまたま選挙期間に入ったため、デスクの配慮で別の表現に修正された経験がある。今後、「T情報」への過度な配慮が表現行為の萎縮につながることは十分予想される。むのさんが言うように、「メディア(手段)」はあってもジャーナリズムはないという状況は民主主義にとって死活問題となるだろう。反骨のジャーナリストたちの奮闘が求められる所以である。

5月23日:「目的が方法を産む。方法が効果を産む。効果が次の目的を産む。この回路を動かすものは出発したときの目的だ」

最近、むのさんの上記の言葉を実感する場面があった。都知事選の投票日を6日後に控えた2月3日、脱原発陣営の分裂を憂え、脱原発知事候補の統一を訴える記者会見が行われた。むのさんは、「日本の運命がどうなるのか、何としても日本の路線を変えなければならない。争われるのは都知事のイスひとつだが、そこに込められた時代の問いかけは、第三次世界大戦、原子爆弾の乱れ飛ぶ世界を許すのかどうかだ。大事な、大事な分かれ道だ」と熱く語った。だが、結果は二人の脱原発候補の合計得票は、当選した与党推薦候補の得票よりも少なかった。

何としても安倍政権の暴走をとめる。原発再稼動をとめる。この「目的」のために、候補者を一人に絞るという「方法」が出てくる。脱原発候補が一人になれば、原発再稼動推進勢力が推す候補との間で政策的違いが鮮明になる。そうすれば有権者の関心も高まり、投票率が上昇するという「効果」を生ずる。脱原発知事が誕生すれば、中央政府との間で垂直の「ねじれ」が生まれ、そこからさらに別の課題でも一致を求める声があがり、激しい議論のすえに「新しい目的」が設定され、人々がその実現に向かって「方法」を探っていく…。最初から高い目標を設定して、一致できる範囲を狭めてしまう方法というのは政治ではない。マックス・ウェーバーが言うように、「政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、固い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である」(『職業としての政治』脇圭平訳、岩波文庫105頁)。

2月3日夜以降、むのさんを非難する言葉、罵詈雑言がネット上に流れた。つぶやくのは、政治的傾向が明確な比較的若い世代が多い。立場は逆だが、言葉の荒れと無思慮は「ネトウヨ」と大差ない。そこで想起されるのは、1920年代後半から30年代前半にかけてのドイツで、ナチス伸長の脅威を前に、それを阻止すべき勢力が分裂し、主要打撃の方向を間違ったことである。歴史に学ぶことの大切さを改めて思う。ツイッターなどで簡単に非難の言葉を発する前に、1世紀を生きた方の365本の「一言、一言」をかみしめる必要があるのではないか。