明けましておめでとうございます。1997年1月3日に第1回の「直言」を出してからちょうど20年になった。2015年12月14日付が「1000回記念」だったから、今回は1055回目。字数は20年前の364字に対して今回が7110字あまりだから、分量的には20倍近くになっている。今年も、これからも休まず更新を続けていきたい。本年も「直言」をどうぞよろしくお願い致します。

本題に入る前に、やはり昨年暮れの「真珠湾」のことについて語らずにはいられない。12月27日(日本時間28日)、安倍晋三首相は、ハワイ真珠湾のアリゾナ記念館をオバマ米大統領(昨年5月27日に広島を訪問した)とともに訪れ、「戦争の一部だけを切り取り、ポエムのように語っている感じだった」(保阪正康氏『朝日新聞』12月29日付)と評される演説を行った。官邸の作文屋は、歯が浮くような情緒的原稿を作成し、床置型スピーチプロンプター(原稿映写機)に大きな文字で流し、安倍首相がこれを読んだ。首相は、憎しみ合った敵国を理解しようとする「寛容の心」が「和解」をもたらしたと語りかけ、「日米同盟」を「明日を拓く『希望の同盟』」と最大限に持ち上げた。

そもそも安倍首相が「寛容の心」を語ることに違和感がある。「寛容の心」は侵略戦争を開始した側が侵略された側に示すものではない。中国や東南アジア、韓国などに対して、日本から「寛容の心」を求めることは筋違いである。米国との間で言葉だけの「寛容の心」を示して(戦争の性格などについては棚上げして)、「過去」に強引に決着をつける。真珠湾攻撃とヒロシマ・ナガサキとを同列に並べて、日米がともに「寛容の心」を示して、謝罪なしに「和解」しようという段取りだとすれば、真の和解にはつながらない。軍事目標である真珠湾の太平洋艦隊への奇襲と、一般市民の住む都市への無差別核攻撃(奇襲)とは質が違うこともつけ加えておきたい。

「同盟」という言葉の頻用も問題である。元来、「同盟」とは仮想敵国を前提とした軍事的連合関係をいい、「ともに敵と戦う」という発想に立つものである以上、真の「不戦の誓い」とは距離がある。「同盟」は日本国憲法が想定する安全保障の方式とも整合しない。「希望の同盟」どころか、辺野古や高江の新基地建設をめぐる沖縄の状況を見れば、また、厚木基地周辺住民を含む「安保の犠牲」を強いられている人々からすれば「絶望の同盟」でしかない。「迎合と忖度の“同盟”」思考からの脱却こそ求められているのに、安倍首相の真珠湾演説は歴史に逆行するものではないか。『琉球新報』12月29日付社説はいう。「憲法解釈の変更を反映させた安全保障関連法を成立させ、自衛隊の本来の任務である専守防衛を大きく逸脱する危険な領域へと日本は入った。さらにオバマ大統領との会談で、首相は米軍普天間飛行場の移設について「辺野古移設が唯一の解決策」と強調した。辺野古反対の民意を無視し新基地建設を強行する姿勢からは、寛容さも沖縄県と和解する意欲も感じられない。その首相が、米国の寛容さに感謝し「和解の力」を語る資格があるのだろうか」と。

一昨年の「8.15」の前日、「戦後70年談話」(安倍談話)が閣議決定された。これは戦後50年の「村山談話」、戦後60年の「小泉談話」を「全体として継承する」としながらも、「4つのキーワード」(“痛切な反省”、“お詫び”、“侵略”、“植民地支配”)を、すべて意味を伴わない「単語(たんなるご)」としてだけ取り入れて、「あの戦争は完全に間違っていたわけではなく、西欧諸国の植民地政策からのアジアの解放の戦い〔大東亜戦争〕だった」という「安倍色(カラー)」を散りばめていた(直言「「8.14閣議決定」による歴史の上書き―戦後70年安倍談話」参照)。

その延長線上にある真珠湾訪問。「謝罪はない」と官房長官が繰り返し釘を刺すなかでの「慰霊」と、そこで発せられた言葉の数々は、米国民はもちろんのこと、日本のアジア侵略の犠牲になった人々にとっても納得のいくものではなかった。歴史研究者などから、「安倍首相による戦争被害者の政治利用」という批判の声も挙がった。にもかかわらず、メディアの報道は一様に安倍首相の「寛容」と「和解」を軸とした「未来志向」の姿勢を、全体として肯定的に伝える傾きにあった。

そうしたなか、ドイツの友人がスマホで撮影して送ってくれた『南ドイツ新聞』12月28日付の記事は、「大げさなポーズで歴史を作る」という見出しで、辛口の鋭い論評を加えている。記事は、憲法の平和条項を新たに解釈して安保関連法を制定し、防衛費を増額し、戦後を終わらせて「普通の国」になるという安倍首相の狙いを喝破しつつ、「70年談話」の際のレトリック(前述)についてもしっかり触れている。真珠湾訪問には先行者(鳩山一郎、岸信介等)がいたことにも言及しながら、真珠湾を「初めて」訪れた首相ではなかったことを明らかにしている。「真珠湾の訪問によって安倍は、数十年もの間日本の侵略や日本の戦争犯罪のもとで苦しんだ中国や韓国に対して、無遠慮に〔今回に〕匹敵する和解のポーズを求めることを挑発している。その点について、プラグマチストとして振る舞うナショナリスト安倍は、少なくともこれまでのところ思い至っていないが。・・・安倍が戦後期を事実上終わらせようとするなら、日本の他の犠牲者たち〔アジア諸国の民衆〕にも反省の情を示さねばならないだろう」と。日本のメディアが持ち上げる安倍流「未来志向」の罪深さを鋭く衝いている。

真珠湾の「ポエム」と持ち上げられた安倍演説も、その翌日には馬脚をあらわすことになる。一連の行事に参加した稲田朋美防衛相が、帰国翌日の29日に靖国神社を参拝したのである。8月の大臣就任後に参拝できず、文字通り「涙を飲まされた」ことへの「リベンジ」ということなのか。「自分へのご褒美」感覚の稲田氏(『スポーツ報知』12月30日付参照)は、参拝後、「防衛大臣である稲田朋美が一国民として参拝した」と意味不明なことを記者団に語り、「防衛大臣 稲田朋美」と記帳したと述べた(『朝日新聞』12月30日付)。「大臣」(公権力)と「一国民」(私的個人)であることは同じ瞬間には両立せず、憲法の政教分離原則違反を公言していることになる。米国務省副報道官は、「歴史問題には癒しと和解を促進するアプローチが重要」という、防衛大臣就任時と同じコメントを発表して、稲田の参拝に対する違和感を表明した(同31日付)。問題は、この稲田防衛相の行動について、安倍首相が「ノーコメント」と言って黙認したことである(NHK NewsWeb12月29日16時6分)。首相のいう「寛容」のベクトルがどちらを向いているかは明らかだろう。稲田参拝には自民党内からも批判が出ており、ある防衛相経験者は、「真珠湾で和解を強調した次の日に参拝して日米両方の顔に泥を塗ることになった」と指摘したという(日テレNews24・12月29日18時33分)。

安倍首相の「落ち着きのない訪問外交」(前掲『南ドイツ新聞』の小見出し)が、「トランプタワー58階」、「長門市の温泉旅館」、「真珠湾アリゾナ記念館」の3つのポイントで、2016年終わりにあわただしく「完了」したのだとすれば、これは、2017年の日本にどのような影響を与えていくだろうか。一連の行動の先には、ちょうど10年前に安倍首相が追い求めて一端頓挫した「戦後レジームからの脱却」路線の完遂があるのだろう。だが、3つのポイントとも、安倍首相(官邸)の主観的意図や当初の目論見とはかなり異なる展開になりそうである。

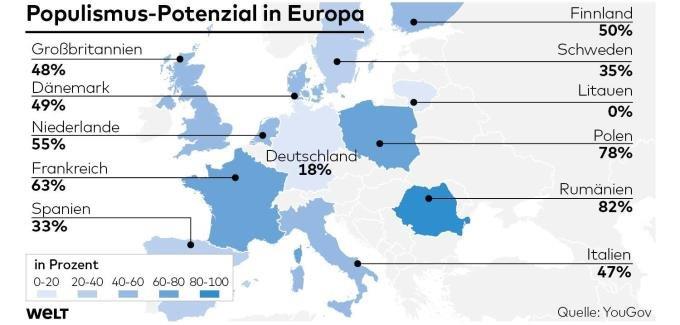

さて、以上が2016年の出来事についてのコメントである。ここからは新年第1回の「直言」として2017年の展望を語ろう。ただ、前回の「新世界無秩序」への予兆」で示唆したように、残念ながら明るいものにはならない。冒頭の写真は、ドイツの有名週刊誌の巻頭言(「危機に瀕して――2017年に西欧の将来が決まる」)で使われたものである(Der Spiegel,Nr.50 vom 10.12.2016, S.8)。ハーケンクロイツとトランプ米大統領の肖像を押し立てて、カチンスキー(ポーランド元首相)、ルペン(極右の国民戦線代表、フランス大統領候補)、ファラージ(英国独立党党首)、オルバーン(ハンガリー首相)といった「小トランプ」が行進している。2017年に行われる各国の選挙の結果次第では、ヨーロッパは重大な岐路に立たされる。左の図は「欧州ポピュリズム潜在度」である(Die Welt vom 21.11)。ルーマニアとフランス、オランダが特に危うい。巻頭言の結びで強調されていることは、自明のことの自明な確認ではあるが、一人ひとりの選挙民の熟慮による選択の重要性を明らかにしている。すなわち、「2016年の英国EU離脱(Brexit)とトランプ勝利は、選挙民がどんな力をもっているかを示した。・・・人々は、諸々の関係をまじめに問題にするというその力を認識した。選挙民のこの新しい力は、選挙民により多くの責任を課するという代償を伴う。多くの人の無思慮な決断、あるいは何事にも無関心な態度というのは危険である。ヨーロッパが、西欧が危機に瀕しているから、選挙する者はその選挙の結果を熟慮しなければならない。選挙に行かない者も同様である」と。

右の写真は、1930年8月11日のヴァイマル憲法施行11周年の憲法記念日(Verfassungstag)の式典風景である(Zeit Geschichte, Wir sind das Volk, 3/2016, S.70より)。「8月11日」は1921年から「国民の祝日」とされた(「民主主義の祝典」(Fest der Demokratie))。この時の議会では、アドルフ・ヒトラーのナチ党は12議席にすぎなかった(1928年5月20日総選挙における得票率は2.6%)。しかし、この憲法記念日の式典の約1カ月後、1930年9月14日の総選挙では、ナチ党は107議席(得票率18.3%)に大躍進した。そして、2年後の1932年7月31日には230議席(同37.8%)に、同年11月6日には少し減らして196議席(同33.1%)。さらに、翌1933年3月5日には288議席(同43.9%)へと驚異的躍進を遂げていく。3月24日の「全権委任法」(授権法)制定を経て、同年11月12日の総選挙では、すべての政党が禁止・解散されたために、ナチスは議会の全議席(661)を獲得した(同92.1%。無効票7.9%)。12議席から661議席に至るまで、5年半だった(左の写真はベルリンの連邦議会議事堂前に置かれたモニュメントで、一枚一枚に、強制収容所に送られて殺された国会議員の名前が刻んである(社民党〔SPD〕や共産党〔KPD〕など)。このリンクをクリックして拡大して頂きたい)。

33年1月の政権獲得時は保守政党との連立政権であり、直後の総選挙でも得票率は43.9%だった。つまり過半数の国民は、政権獲得時において、ナチスを支持していなかったのである。これは重要である。ナチスの支持基盤は1920年代までは中小企業家、プロテスタントの農民、サラリーマン(Angestellte)などの中間階級が中心だった。1930年9月総選挙からの急躍進を支えたのは、社会民主党(SPD)の支持基盤である労働者層と、国家人民党などの右派政党に投票してきた「B層」(下層中産階級)の人々である。ナチスはこれらの人々の間で支持を拡大した。その心象風景を、エーリッヒ・フロムは「自由からの逃走」(Escape from freedom)という切り口で読み解いた。フロムはいう。「・・・伝統的な絆から自由となったことは、個人に独立の新しい感情をあたえたが、それと同時に、個人の孤独と孤立の感情をもたらし、疑いと不安でいっぱいにし、新しい服従と強制的な非合理的な活動へ個人をかりたてた・・・」(エーリッヒ・フロム=日高六郎訳『自由からの逃走』(東京創元社、新版1965年)120頁)と。

フロムはナチズムを歓迎した労働者層や下層中産階級の人々が、自由から逃走しやすい性格、自由の重荷から逃れて新しい依存と従属を求めやすい性格であると指摘し、これを「権威主義的性格」と呼んだ。こうした人々は一方で権威を好み、「権威をたたえ、それに服従しようとする」と同時に、他方で「自ら権威であろうと願い、他のものを服従させたいとも願っている」。「権威主義的性格の本質は、サディズム的衝動とマゾヒズム的衝動の同時的存在」である(243頁)。何でも自由意思に任されると時としてその自由が重荷になってしまう。何かの権威に従い自ら判断することを放棄すれば、その重荷から解放される。こうした下層中産階級の人々に共通してみられる社会的性格がファシズムの基盤となったというわけである。ナチ体制は、産業化が進行するなかで疎外された個人が、孤独や自由から逃走して権威に身を委ねた結果であった。

思えば、トランプの勝利をもたらしたのも、白人労働者層だった。ここに同様の傾向を見て取れるのではないか。日本について言えば、韓国大統領なみの支持率になってもおかしくない失政と不祥事続き(甘利はどうした!)なのに、なぜ安倍内閣の支持率は高いのか。朝日新聞出口調査によると、2016年参院選で初めて投票した18、19歳の過半数が自公両党に投票した。若年層ほど与党に投票し、20代が最も多く、18、19歳がそれに次ぐという(『朝日新聞』2016年7月11日付)。「長いものにはまかれろ」式に現政権(与党)に従い、不安定な生活への不安と恐怖から「自由からの逃走」に向かうのか。長期にわたって棚上げしてきた18歳選挙権を、政権側がこのタイミングで「上から与えた」(つまり多くの当事者からの権利主張で獲得したのではない!)のも、若年層の「自由からの逃走」を見越した政権側の戦略だったのか。

今年は日本国憲法施行70年であるが、自国の憲法に対して「みっともない憲法ですよ」と言ってのける首相がすでに4年もその座にある。「7.1閣議決定」をはじめ、日本の憲政史上に残る「憲法違反常習政権」である。安倍首相は、自民党の党則を改め、総裁任期を「連続3期9年」に延長して、東京オリンピック後の2021年9月まで政権を延命させようとしている。そうなれば、戦後1位の佐藤栄作首相を抜き、明治期の桂太郎首相をも超えて歴代1位となる。また、2017年には、公明党を揺さぶり、維新の会を取り込んで連立与党の強化・再編を行って、憲法改正を確実に行える態勢を整えるだろう。「カジノ法案」は公明党にとって「第2の踏み絵」となった(第1のそれは安保法制)。

2017年の改憲の焦点は、9条改正は当面棚上げして、統治機構、とりわけ「地方分権」(道州制を含む)や財政に関連する、国民生活から「遠い」条文の改正に重点を置いてくると見ている。昨年24日に安倍首相が官房長官を伴って、橋下氏との「年末定例会談」を行ったのも、今回は橋下氏の国政登場とこの改憲戦略の「打ち合わせ」という面をもっていたのではないか。2012年の自民党改憲草案があまりに不出来のため、「一見して筋のいい改憲案」の策定も進むだろう。その意味で、2017年の改憲論の軸足は、橋下氏の統治機構中心の改憲構想に移っていく可能性がある。安倍首相が2013年前半に入れ込んだ「憲法96条先行改正論」は、橋下氏のバックアップもあった。この議論のそのままの再登場はないが、橋下氏の「センス」を安倍首相は妙にかっている節がある。その意味では、「一介の民間人である橋下徹氏に総理大臣と官房長官が会いたがる不思議」に2017年も注目である(安倍・橋下・小池〔都知事〕の連携も)。

安倍政権が狙う「憲法改正」の本質は、「立憲主義からの逃走」である。「スピード感」あふれる政治を実行するために、憲法による制限・拘束を緩和して、トップリーダー(首相)の決断に委ねる。安倍政権や橋下氏の主張は、人権や権力分立を損なう「憲法改正」になりかねず、このような「改正」は(近代)立憲主義に反する。2016年までの「お試し改憲」から、2017年は「統治機構の再編」改憲に向けて正念場を迎える。もちろん、南スーダンにおける状況の展開によっては、羽田空港で柩を迎える安倍首相の口から、「憲法9条があるから犠牲者が出た」という発言が飛び出さないとも限らない。その点は常に要注意である。

日本の「5月3日」が、ドイツの「1930年8月11日」にならないようにしなければならない。2017年中に予想される総選挙は、この「憲法違反常習政権」をこのまま続けさせるのか否かが鋭く問われてくるだろう。Der Spiegel誌の巻頭言を再度引用するならば、「多くの人の無思慮な決断、あるいは何事にも無関心な態度というのは危険である。ヨーロッパが、西欧が危機に瀕しているから、選挙する者はその選挙の結果を熟慮しなければならない。選挙に行かない者も同様である」。この文の「ヨーロッパ(西欧)」を「日本」に置き換えるならば、2017年へのこの「直言」のメッセージとなる。とりわけ18歳、19歳の、選挙権を得たばかりの人々が自由と立憲主義から逃走せずに、自らの判断で、自らの「力」を実感してほしいと思う。時代を動かすのは若者である(直言「ハンバッハと天安門」)。