連ドラ『あんぱん』最終回を迎える

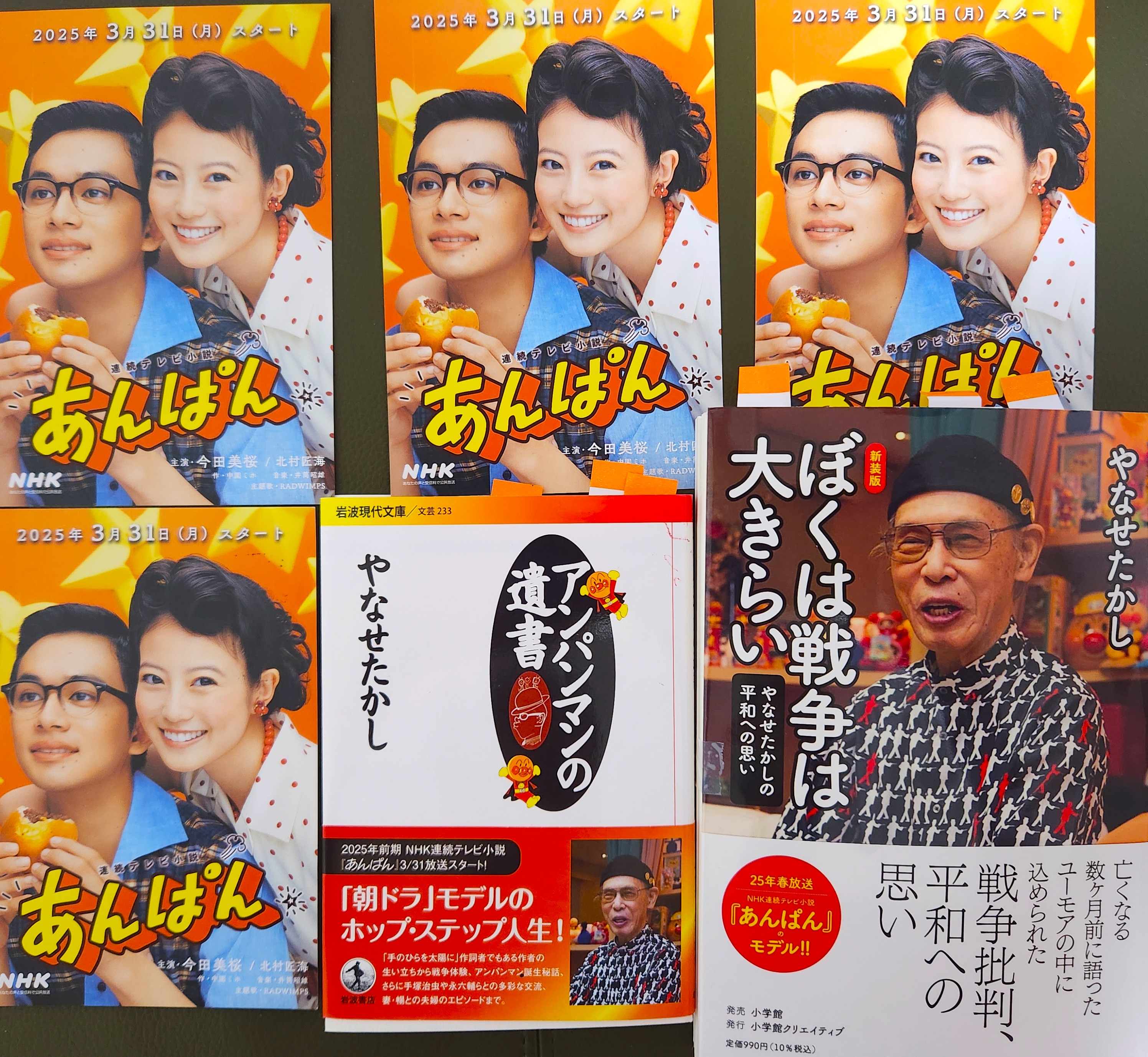

9月26日、NHK連続テレビ小説『あんぱん』が最終回を迎えた。全26週130回。すべて見ただけでなく、重要な回は録画して再度確認していた。朝ドラとは無縁な私だったが、2014年の『ごちそうさん』あたりから必要に迫られて見るようになり、2023年前期『らんまん』は私の叔父との関係もあって、2024年前期の『虎に翼』は司法というテーマとの関係から真剣に見るようになった。今回の『あんぱん』は、俳優たちの力の入った演技にも感心しながら、毎日欠かさず、熱心に見た。直言「NHK朝の連ドラ『あんぱん』と戦争」は、ドラマが中盤に入った第13週までについて書いたものである。今回は、全26週すべて見終わった上で、第12週「逆転しない正義」についてもう一度触れておきたいと思う。とりわけ、この回に出てくる「宣撫班」と、13週から14週にかけて浮き彫りになった新聞の戦争責任について。

「宣撫班」を使う側の論理

この週は、「アンパンマン」が生まれる原点ともいえるもので、終盤に向かうにつれて、さまざまな伏線が回収されていった。朝ドラでは、暗い戦争の場面は控え目に扱われてきた。だが、『あんぱん』では、軍隊の召集から出征の場面、軍隊内務班での鉄拳制裁などもしっかり描かれていた。高知空襲の場面はほんのわずかで(第60話)、もっぱら中国を侵略した日本帝国陸軍の一員としての主人公の体験が軸となっていた。朝ドラとしては異例の尺(長)だっただけでなく、主人公を加害の側に立たせて描いたのは朝ドラでは初めてではないか。軍隊の召集と復員、焼夷弾による空襲の場面は描かれても、戦地での場面は珍しい。漫画家・水木しげるをモデルにした第82作『ゲゲゲの女房』(2010年前期)があるが、こちらは米軍の攻撃を一方的に受ける側として描かれていた。

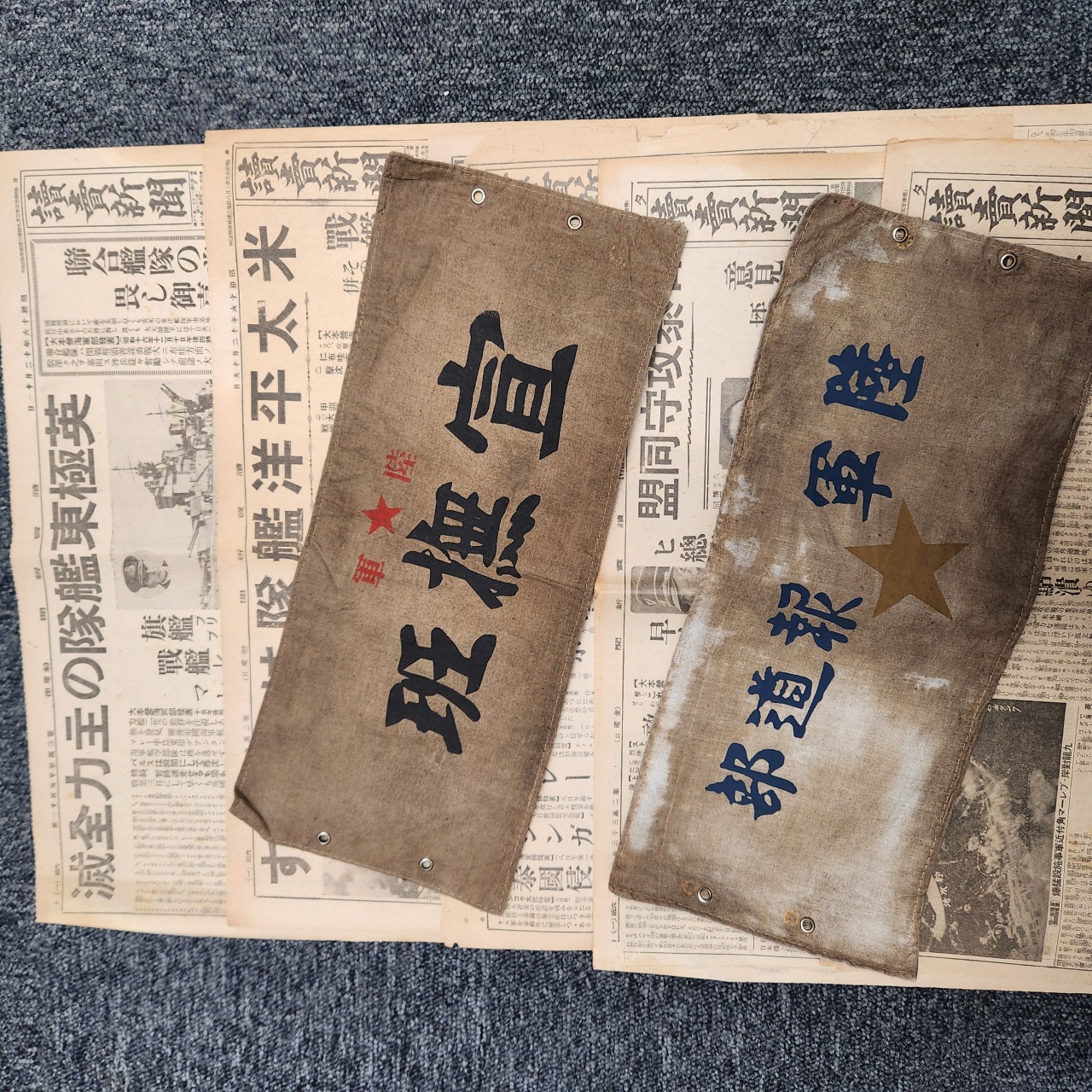

ドラマで主人公の嵩(たかし)の部隊(小倉連隊)は中国・福建省に出動するが、嵩は絵を描く能力が評価されて「宣撫班」に入り、紙芝居をつくらされる。上の写真は、宣撫班のメンバーが使っていた腕章である。地方の骨董店で偶然入手したものである。どの方面で活動していた部隊かは不明だが、間違いなく実際の宣撫班の腕章である。

第12週「逆転しない正義」第56回(6月16日)では、占領地民衆を「鎮定安撫」する活動が具体的に示される。興味深いのは、部隊の前任者が作った「桃太郎」の紙芝居が中国民衆に猛反発されたのに対して、嵩が作った双子の兄弟の物語は人々を笑顔にして好評だったことである。「桃太郎」は、鬼が平和的に住む島に「征伐」と称して一方的に乗り込んでいく、いわば侵略する話だから、中国の民衆が反発するのも当然である。これに対して嵩の作ったものは違った。やなせ自身、次のように語っている。

「お話は、双子の兄弟の物語です。別れ別れに暮らしているのだけど、どちらかが傷つくともうひとりも痛みを感じる。あるとき、ふたりはお互いが兄弟であることを知らずに戦うことになります。ところが相手を殴ると自分も痛いわけです。相手も自分を殴ると痛がっている。やがてふたりは兄弟だったことを知って仲良くなるのです。つまり、これが日本と中国のことなんです。日本と中国は双子の兄弟なんだから仲良くしなければならない、というお話です」(やなせたかし『ぼくは戦争は大きらい』(小学館、2022年) 62-63頁)。

この紙芝居を持って近隣の農村地帯を回ったところ、「これが大変な人気で、われわれが行くと大群衆が押し寄せてくる」とも書いている。泣くところなのにゲラゲラ笑うというのは、通訳の中国人が勝手な訳を付け足していたようだとも書いている(同 63-66頁)。

嵩の幼なじみの岩男が、可愛がってきた中国人の子どもリンに殺害されるという展開も、「朝ドラ」としてはかなりシビアだった。リンは日本軍による「ゲリラ討伐」で母親を殺されており、岩男を母の仇として狙っていた。復讐は何も生まないという悩ましさが、子役のすぐれた演技もあって見事に描かれていた。

現地住民の食糧を強奪する場面も描かれる。嵩も餓死寸前まで追い詰められる。12週は「飢え」という「アンパンマン」の原点になる体験が描かれる。なお、第25週の第122回で、アンパンマンのミュージカルを準備している嵩に、岩男の息子が会いきて、「父はなぜ殺されねばならなかったのか」と問うシーンは重い。やなせたかしはいう。

「正義のための戦いなんてどこにもないのだ。正義は或る日突然逆転する。正義は信じがたい。ぼくは骨身に徹してこのことを知った。これが戦後のぼくの思想の基本になる。逆転しない正義とは献身と愛だ。それも決して大げさなことではなく、眼の前で餓死しそうな人がいるとすれば、その人に一片のパンを与えること。これがアンパンマンの原点になる…」(やなせたかし『アンパンマンの遺書』岩波現代文庫、2013年)70頁)と。

陸軍報道部の腕章――「大本営発表」というフェイク

このドラマ『あんぱん』では教師の戦争責任とメディアである新聞の戦争責任も問われる。ヒロインの「のぶ」が高知新報の入社試験を受けるのは1946年だが、面接の際、編集局長は「のぶ」が小学校で軍国教育に邁進していた前歴を厳しく指摘した。だが、「のぶ」が女子師範学校時代に、「八紘一宇」の幟を立て、戦地へ慰問袋を送るための募金集めをしているのを「愛国の鑑」と持ち上げて報じたのは、その高知新報だった。

編集長の東海林が「のぶ」を擁護し、強く推薦して採用が決まる。ドラマでは、東海林に、自分の新聞が戦争に協力したことへの「忸怩たる思い」があることを示す。実際の高知新聞は、戦後、戦時中の報道の責任をとって、社長以下の役員・幹部が辞職したという。ドラマはそのあたりはかなり甘く描く。それでも、朝の連ドラで、教師や新聞の戦争責任が取り上げられることはこれまでなかったように思う。

上の写真には、陸軍報道部の腕章もある。2010年9月にネットオークションで落札したが、かなり汚れていて、戦塵にまみれたというリアルさが残る(沖縄の米軍「伝単」には血がついていた)。

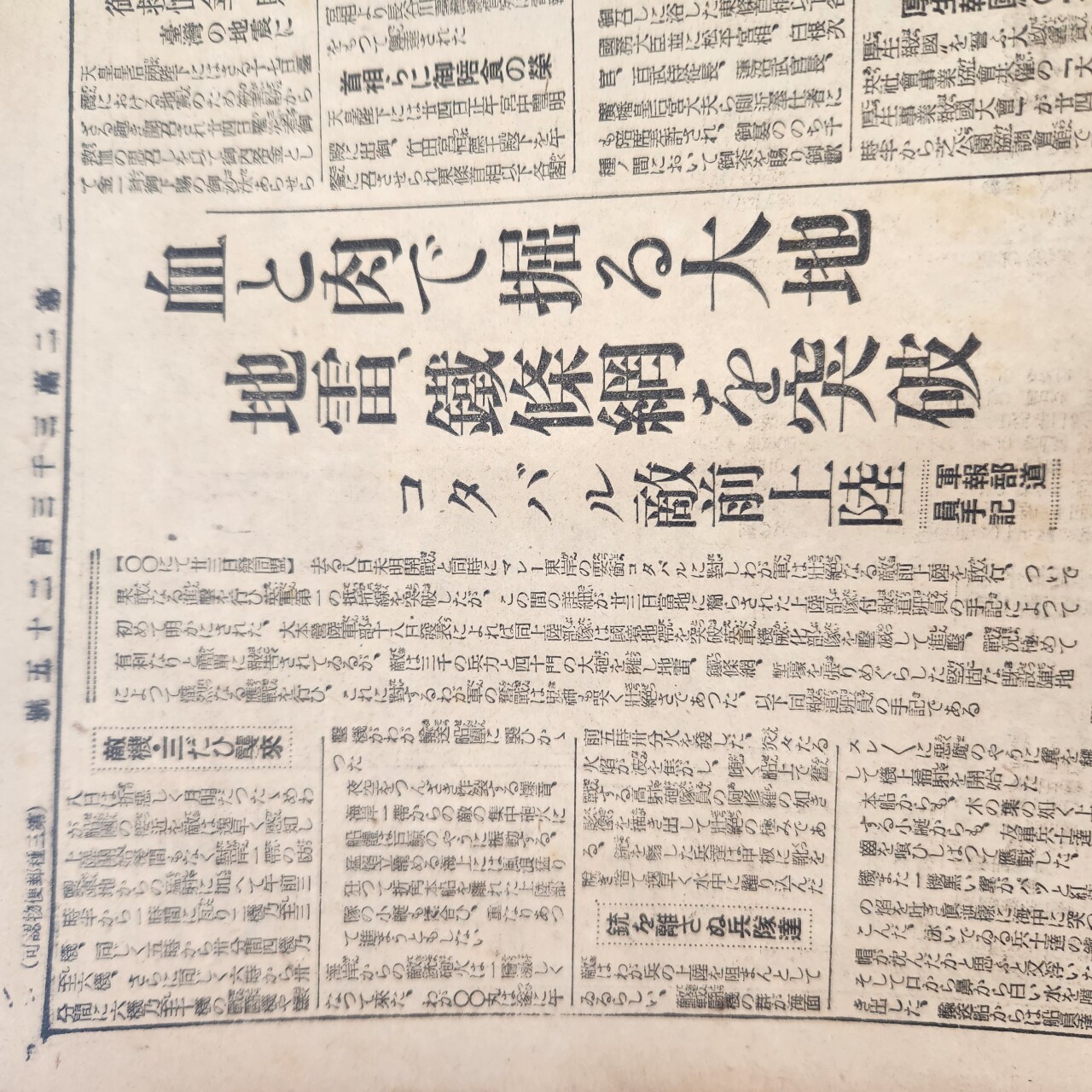

ところで、太平洋戦争は、真珠湾攻撃よりも1時間50分ほど早く、マレー半島コタバルへの上陸作戦で始まった(「直言」2021年12月6日)。この日を境に、日本社会の「空気」は一変。戦争肯定の感情が高まっていく。新聞やラジオによる「報道」がそれを加速させたことはいうまでない。この写真にあるように、真珠湾攻撃翌日の『読売新聞』は派手な挿絵を使った、紙芝居のような紙面である。コタバル上陸作戦については、指揮官の佗美浩少将の手記を見ると、トム・ハンクス主演の米映画『プライベート・ライアン』(1998年)のような惨状だった。5300人からなる「佗美支隊」が上陸を開始したが、英軍から猛攻撃を受け、大隊長が戦死するなど、水際で多数の死傷者を出した。上陸用舟艇の過半数を失い、輸送船乗組員を含めた1100人が戦死傷するなどの大損害も受けた。この写真は、「軍報部動員手記」(同盟通信(現・共同通信))を掲載した『読売新聞』である。勇ましい見出しがおどり、威勢のいい筆致だが、かなり悲惨な状況だったことは容易に読み取れる。だが、この悲惨な上陸作戦も、真珠湾攻撃の「大勝利」の影に隠れてしまった。「大本営発表」を信じた国民は、マレー半島への日本軍の上陸に熱狂した。「大本営発表」以上に脚色して派手に伝える新聞こそ、今風にいえば「フェイク」だった。連ドラ『あんぱん』でヒロイン「のぶ」が面接を受けた高知の新聞も、同様の記事を掲載していたはずである。新聞の戦争責任を朝の連ドラで視聴者に伝えようとしたことは評価できるだろう。

戦後80年石破首相「所感」の反響

歴史的な節目、とりわけ戦争と平和をめぐる記念日に、国のトップがメッセージを発することきわめて重要である。直言「それぞれの記念日」では、ドイツが「戦後60年」の前年にどのような「記念日外交」を展開し、日本がどのように失敗したかを書いた。第2次世界大戦開戦80周年におけるトップの「言葉」と「動き方」にも注目した。記念日をめぐる安倍晋三の壮大なる勘違いは、直言「「記念日」の思想―KM(空気が見えない)首相の危うさ」 で批判している。

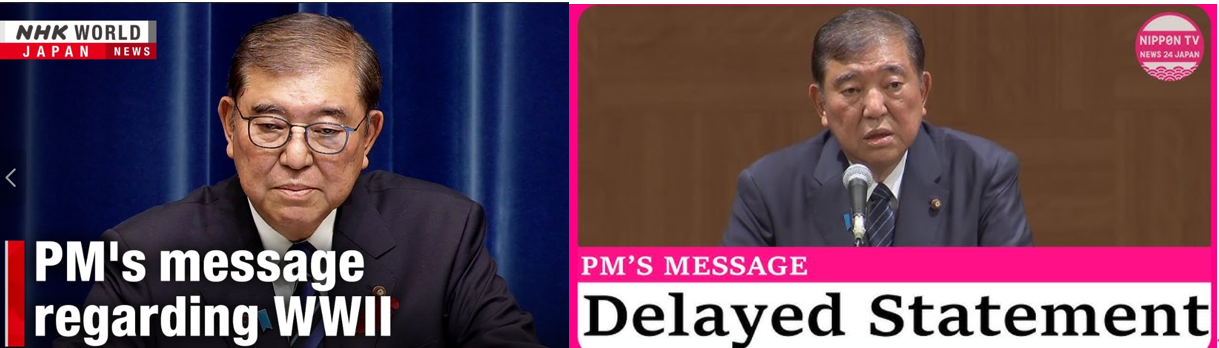

実は、ここからが本論なのである。重要な節目となる「戦後80年」の年、2025年がまもなく終わる。石破茂には、8月15日に閣議決定を経た「内閣総理大臣談話」を期待したのだが、党内力学もあって決断できなかった(直言「「安倍談話」克服へのわずかな半歩―「戦後80年談話」は見送られたが」参照)。石破政権発足1周年にあたる10月1日に首相見解が出ると想定して、9月12日の直言「トランプ暴風の前に政治空白を生むな」の3つ目の小見出しの副題に入れて待っていたが、自民党総裁選の最中ということもあってか、断念したようである。そして、ようやく10月10日18時、内閣総理大臣所感「戦後80年に寄せて」(以下、「石破所感」という)が発出された(全文は官邸サイトから)。冒頭の写真は、日テレNews24 English10月10日のものである。「遅延した声明」という見出しがついた。ただ、その2時間半前に公明党の政権離脱が明らかになったので、新総裁の高市早苗にとっては「泣きっ面に蜂」というところだろうか。

石破の「所感」に対するメディアの反応は冷たく、『東京新聞』11日付社説は「戦後80年には不十分だ」、『産経新聞』同は「平板なリポートのようだ」 、翌12日の『読売新聞』社説「メッセージの発出に見識疑う」と、それぞれかなりきつい評価であった。『毎日新聞』12日付が「歴史から学ぶ政治の責任」、『日本経済新聞』同が「一人ひとりに戦争の自省促す首相所感」と比較的好意的だったが、『朝日新聞』はようやく13日になって社説で取り上げ、「言いっ放しで済ますな」と突き放した。

「石破所感」は全体で6347字。安倍談話の2倍近い量である。なお、戦後70年の安倍談話について私は、「村山談話」「小泉談話」、この2つの談話を「全体として継承する」といいながら、安倍首相が触れたくない、使いたくない、口にもしたくない「4つのキーワード」(痛切な反省、お詫び、侵略、植民地支配)すべてを、意味を伴わない「単語」としてだけ入れ、「村山談話」の内容を実質的に否定し、あの戦争は完全に間違っていたわけではなく、西欧諸国の植民地政策からのアジアの解放の戦いだったという「安倍色(カラー)」が散りばめられていた」と指摘した(直言「「8.14閣議決定」による歴史の上書き―戦後70年安倍談話」)。

石破はこのような「安倍カラー」を脱色すべく、「戦後80年談話」を出す機会をうかがっていたのではないか。「石破所感」を貫く主旋律は、「全ての基盤となるのは、歴史に学ぶ姿勢です」「我々は常に歴史の前に謙虚であるべきであり、教訓を深く胸に刻まなければなりません」というものだった。これ自体が歴史修正主義に傾斜した安倍的な方向への当てこすりともいえる。「所感」は、「侵略」や「植民地支配」に直接触れてはいないものの、「安倍談話」のように、「村山談話」「小泉談話」を相対化することなく、自明の前提として踏まえた上で、かかる戦争に向かった日本の国内事情に執拗にこだわっている。憲法、政府、議会、メディア、情報収集・分析という5つのアングルから戦争の原因を掘り下げ、「今日への教訓」を引き出している。

共産党委員長の田村智子は、「石破所感」は「侵略戦争への反省なし」「絶対的天皇制の責任不問」という観点から否定的に評価している(『しんぶん赤旗』10月11日)。これは「所感」の評価としてはミスリードである。社民党党首の福島瑞穂は、「迫力不足の最後っ屁」とまで述べているが(『東京新聞』デジタル10月10日)、コメントに値しない。『東京新聞』11日付社説は、「指摘や見解には全面的に同意する」としながらも、8割方、否定モードだった。この社説については、拙稿「東京新聞への直言」10月30日(無料会員登録で全文が読める) で批判した。そのなかで私は、 「「歴史に学ぶ姿勢」の大切さを通奏低音にしつつ、やや冗長に感じられる文章の随所に、高市新政権へのけん制ないし警鐘が見て取れる」として、「石破所感」の意義を強調した。

「石破所感」の意味

『東京新聞』の拙稿でも指摘したが、「今日への教訓」の最後の部分は重要である。反軍演説を理由に斎藤隆夫衆議院議員が除名された翌年、衆議院防空法委員会で陸軍省が、空襲の際に市民が避難することは「戦争継続意思の破綻になる」としてこれを否定した事実に言及していることである。10月10日の「石破内閣総理大臣記者会見」では、石破は冒頭の発言を18分にとどめ、記者の質問が尽きるまで、70分以上も誠実に応じていた。記者の質問を早々と打ち切って答えない安倍晋三の記者会見風景とは大違いだった。

石破は、岐阜空襲と大垣空襲の死者の違いに触れながら、「逃げるな火を消せ」という防空法の問題性について具体的に踏み込む。「空襲があればバケツリレーで火を消せということで、岐阜空襲のときにそういうことを徹底するために送られたのは大垣の部隊だった。そこで大勢の人が亡くなるのを見て、次は大垣だと。「逃げるな」なぞと言ったらば、民間人の人が多く犠牲になるということで、大垣の部隊は市民の避難ということをむしろ誘導したのではないかと、いろいろな記録を見る限りそうでございます。結局、いかにして民間人の犠牲を少なくするかということは極めて大事なことであって、私は、防空法という法律の成立過程も、随分議事録も読みました。(焼夷弾)は怖くないと、逃げるな、火を消せと…情緒的な、精神的な結論に導かれて、大勢の人が落命するということがあってはならない…。合理的な判断、そして基本的人権、人命の尊重ということは、国家としてきちんと優先されねばならない」と。2014年の拙著をお読みいただいたかのような指摘である。

なお、石破のこだわりは、8月15日の「全国戦没者追悼式総理大臣式辞」のなかで、「各都市への空襲」の被害者と並んで、「艦砲射撃」に言及していることである。1945年7月中旬、米第3艦隊は釜石や室蘭、日立などの太平洋沿岸の街に艦砲射撃をおこなった。室蘭では7月15日だけで500人の市民が死んでいる。追悼式の式辞で艦砲射撃の被害者に言及したのは初めてではないか。

戦後80年、軍人・軍属とその遺族には60兆円が支給されてきたが、民間人の戦争被害者には支給されていない。私は大阪空襲訴訟にも関わり、空襲被害者への救済を主張してきた。超党派の国会議員連盟が、空襲被害者の救済法案の実現に努力してきたが、いまだに成立しない。私は前述の『東京新聞』連載をこう結んだ。「戦後80年のうちに、被害者に一時金が支給できるように、この臨時国会で、石破氏が一議員として努力するという決意表明なのだろうか」と。「所感」であそこまでいうのなら、是非、実現に努力していただきたいと心から願う。高市政権なので困難なのはわかるが、12月17日の臨時国会閉会までに動きを作れないのだろうか。「所感」であそこまでいう以上、実行する責任があるのではないか。

「石破所感」の危惧が現実に――高市首相の「存立危機事態」答弁

およそ首相になるべきでない人物の政権が発足して3週間あまりで、とうとうやってくれた。高市首相は11月7日の衆院予算委員会で、「(中国が)海上封鎖を戦艦で行い、例えば海上封鎖を解くために米軍が来援、それを防ぐために何らかの武力行使が行われる事態も想定される」と述べ、「戦艦を使って武力行使を伴うものであれば、存立危機事態になり得るケースだと考える」と断言してしまった。安倍晋三と同様に「台湾有事は日本有事」と主張してきた高市といえども、現職の首相となれば、歴代内閣の立場である「戦略的曖昧性」を貫き、断言してはならなかった。「存立危機事態」というのはきわめて怪しい概念で、安倍晋三もホルムズ海峡封鎖を例に挙げたことがあったが、現実的ではなく、今ではほとんど語られなくなった。高市は対中強硬姿勢を売りにしているので、「岩盤支持層」の受けを狙ったとしか思えないが、米空母の上でのぴょんぴょんなら中国に馬鹿にされただけですんだが、7日の答弁はそうはいかない。「台湾有事=日本有事」と国会の場で、正式の答弁として行ったことにより、中国に対する決定的な挑戦となってしまった。ちなみに、高市は答弁で「戦艦」という言葉を2度も使った。現在、どこの国の海軍にも現役の戦艦は存在しない。台湾海峡で「戦艦」が使われる事態で日本が武力行使を行う可能性を想定しているといっただけで、軍事の世界での「手の内」を明らかにしてしまったわけである。

1972年の日中共同声明(田中角栄内閣のとき)で、「台湾は中国の領土の不可分の一部」であるという立場を「理解し、尊重する」と表明し、1978年の日中平和友好条約(福田赳夫内閣のとき)を締結した日中関係の到達点を大きく傷つけることは明らかである。首相失格といっていい。

中国の反応はすさまじく早かった。まず、駐大阪総領事が翌8日夜にX(旧ツイッター)に、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と投稿した。あえてSNSで乱暴な言葉を使ってアドバルーンをあげたが、これは総領事レベルの判断とは思えない。13日には、中国外務省の副報道局長が「中国の内政への乱暴な干渉であり、『一つの中国』原則などに対する重大な違反だ」「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず正面から痛撃を食らわす」と険しい表情で語った。14日に中国外務次官が日本大使を呼びつけて抗議し、国防部報道官が「無謀な行動に出るなら、必ず頭から激突して血まみれになるだろう」と警告した。15日には中国人民解放軍の機関紙「解放軍報」がきわめて強いトーンで日本を非難し、「平和憲法は、この時点で実質的に改変された」とまで書いた。同日、中国外務省は、当面日本への渡航を自粛するように呼びかけた。

中国側は、高市答弁の翌日から段階を踏んで、反撃のレベルを上げていることがわかる。16日からの数日以内に高市が発言の撤回をしない限り、レアアースの禁輸措置などの対日強硬策に出てくることが十分予想される。大使の召還、全面的な経済制裁とレベルを上げ、国交断絶までいきかねない状況である。高市にとっては、立憲の岡田克也(元外相)の質問への、少し力の入り過ぎた「言い返し」のつもりだったのだろうが、明らかに政府答弁のラインから外れてしまった。7日の答弁は「虎の尾を踏んだ」のである。

高市は台湾の民進党政権にきわめて近く、首相在任中の靖国神社参拝の可能性もある人物である。以前から維新と「国家観」で共鳴し合う国家主義者であり、中国への侵略を認めない、南京虐殺否定論の歴史修正主義者のサークルの住人である。7日の答弁を簡単には撤回しないだろう。これは日本と日本国民にとって決定的に不幸である。そんな不幸をもたらす首相に高い支持率を与える国民も情けない。

16日からの週に、党政治局委員を兼ねる王毅外相を含む最高レベルによる対日強硬発言が行われれば、高市政権発足1カ月を待たずに、日本は経済的にも損害を受けることになるだろう。

そこで、石破茂が13日夜のラジオ番組で苦言を呈した。首相答弁について石破は、「『台湾有事は日本有事だ』と言っているのに近い話だ」と指摘し、「個々のケースを想定して、この場合は存立危機事態、防衛出動が発令されるというのはその時々の状況によって違う。歴代政権は『こういう場合は日本有事だ』と限定していなかった」と語った(『産経新聞』11月14日)。

前首相としての当然の発言であり、ここまでいうなら、高市など気にせずに、先に指摘した戦争被害者援護法成立に尽力すべきではないか。石破「所感」で述べられた、戦争に向かう国の典型的な現象が、政府、議会、メディア、そして国民のなかにも生まれている。

そういう時だからこそ、朝の連ドラで描かれた、やなせたかしの「アンパンマン」の思想や「日本と中国は双子の兄弟なんだから仲良くしなければならない」という紙芝居の話はリアリティを増しているように思う。

【文中敬称略】