3月23日(木)10時からの参議院予算委員会の証人喚問(森友学園理事長・籠池泰典氏)をリアルタイムでしっかりみた(衆院の方は録画で)。久々の証人喚問のテレビ中継である。しかし、この証人喚問に私は疑問をもった。「私人の参考人招致は慎重に」として籠池氏の参考人招致に反対していた与党が、「総理を侮辱した」(竹下亘・自民党国対委員長)ということで、一転して証人喚問に向かったのが解せないのである。これまでも多くの私人が参考人招致されている。本件の場合、籠池氏だけでなく、安倍昭恵氏と松井一郎大阪府知事、財務省の迫田英典前・理財局長らを含む招関係者の参考人致は必須だった。ところが、与党は、首相への侮辱を理由に籠池氏だけの証人喚問を求めてきた。この場面で野党は、事案の解明に必要な関係者全員の参考人招致を求めて、「懲罰的証人喚問」にいったん反対すべきだった。与党には、偽証罪に問われる証人喚問で籠池氏の口を封ずるという意図がかなり露骨にみられた。これは国政調査権の何たるかを踏まえないものである。

憲法62条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定める。各議院の国政調査権である。その性格について、憲法学説上、国会の「最高機関」性からくる独立権能説と、「立法機関」性を重視した補助的権能説とに分かれる。後者が通説とされているが、議院内閣制を前提とすれば、政府に対する国会の統制と責任追及は重要であり、その手段として国政調査権を位置づけるならば、「補助的」という表現は軽くみられてはならない。議会の政府統制を補助するものと考えるべきだろう。ちなみに、ドイツ基本法44条1項は、議員の4分の1の要求による「調査委員会」設置を義務づけており、議会内の少数派(野党)による政府のチェック手段として機能している。一方、日本国憲法の場合は、二つの院がそれぞれ単体で国政調査権を保持している。ただ、多数を占める与党の賛成なくしては行使できないため、的確な政府統制の手段としては必ずしも十分ではない。

さて、今回、与党が一気に証人喚問に突き進んだのも、偽証罪で籠池氏を黙らせられるとふんでのことだろう。議院証言法により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処せられる(同法6条1項)。また、正当な理由がないのに証言等を拒否したときは1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金となる(同法7条1項)。参考人招致(国会法106条)があるが、これは証人喚問とは異なり罰則がない。与党は、「100万円」に関する籠池発言に仰天して、罰則付きの証人喚問で局面の打開をはかろうとしたのだろう。

そのため、23日の参議院での証人喚問では、自民党の西田昌司議員は、最初から籠池氏に対して過度に挑戦的でかつ挑発的な表現を使い、籠池氏の学校建設の見通しの甘さなどを執拗に突くとともに、昭恵夫人と籠池氏の妻とのメールのやりとりを先手必勝とばかりに公表して、「あなた、偽証に問われますよ」と恫喝的な態度をとった。さすがに、野党席から「恐喝まがいだ」とヤジが飛ぶほどだった。

午後からの衆議院での証人喚問では、警察官僚出身の葉梨康弘議員(自民)が、取り調べのように暗く、粘着質の質問で籠池氏を追い詰めようとしていた。真相究明というよりも、偽証となるポイントを見つけようとする質問姿勢だった。公明党の富田茂之議員は、証人喚問終了後、「あぶり出したかったのは大うそつきだってことですよ。総理や昭恵夫人に対してああいう 無礼なことを言ってくるわけだから」(TBS ニュース23日夜)と、自民党と一体で「総理侮辱」の線である。司法試験に合格した弁護士にしては、証人喚問の本来の趣旨がわかっていない。日本維新の会・下地幹郎議員に至っては、「またも下地か」とあきれるような侮辱的で恫喝的な姿勢で籠池氏に迫った。議院証言法5条の6が禁ずる「威嚇的又は侮辱的な尋問」に該当するのではないか。なお、下地議員は口が滑ったのか、「松井さんはあなたが学校ができるようにはしごをかけて、はしごから落ちたのはあなた自身なんですよ」と、松井一郎大阪府知事が森友学園に対して便宜を図っていたことを漏らしている。様々な問題が指摘されたにもかかわらず学校設置の規制緩和をはじめとして森友学園に知事が深くコミットしてきたという認識が身内の議員の口から出てしまったということだろうか。

籠池氏は、証人喚問後に日本外国特派員協会で行った会見で、「ちょっとでもウソをついたら、偽証罪で留置場に入れるぞ、という脅かしが常にあったと認識している。・・・総理を侮辱したということだけで、私人を国会で喚問するということは、どこの国にあるのか」と述べたが、その通りだろう。与党の国会議員(+下地議員)は、首相を守るために証人を偽証に追い込もうとしていた。政府の統制とチェックという点からいっても、証人喚問の誤用・悪用と言わざるを得ない。安倍首相は、昭恵夫人の証人喚問要求との絡みで、「不正や刑事罰に関わることをやっているわけではないので、証人喚問に出ろというのはおかしな話だ」と答弁した。これは、証人喚問は罪に問う場という発想を吐露してしまったわけである。自らを「立法府の長」と呼んでしまう首相である。こういうやり方や言動によって、今回、国政調査権が貶められたことはしっかり記憶しておく必要がある。

「森友学園問題」の細かな経過や論点についてここでは立ち入らない。ただ、私が最も印象に残ったのは、前述の外国特派員協会における籠池氏の言葉である。「今、日本人の大多数が感じている閉塞感の根源が、ここにあるのではないかと思う。訳の分からない空気、訳の分からない力が、何か動いていて、その力によって物事が進み、(学校計画が)なくなっていってしまうんじゃないかなあ、と思う」「非常に瞬間風速で速い神風が吹いた。ところがその後で、同じくらいのスピードのある逆風が吹いている」(『毎日新聞』3月24日付)。「神風」について記者が質問すると、籠池氏は自虐的ともみえる笑みを浮かべつつ、「安倍首相と昭恵夫人の心を心として忖度して動いてきたのではないか」と答えた。通訳が、「忖度」の英訳に一瞬手間取ったのが印象的だった。「安倍首相は辞めるべきか」という質問に対しては、「私は嘘はいけない、と思っている。非常に心が痛い、胸が痛い。これは〔首相〕ご自身で決定することだと思います」と述べた。

55年体制下の日本的政治文化ともいえる「稟議と根回し」が失せて、安倍一強時代においては「構造的忖度」が定着したように思う。単なる「忖度」ではない。安倍政権のもと、内閣人事局(2014年5月の発足時の所管大臣はあの稲田朋美氏)によって、本省課長以上の人事は官邸に握られている。誰も官邸にたてつけない。忖度は深く、広く浸透し、誰も指示しなくても、誰も何も言わなくても、「偉大なる首相」の意向を推し量ろうとする。まさに行政各部に至るまで、それが浸透していたのではないか。これを私は「構造的忖度」と呼ぶ。あれこれの政治家が、直接、官僚に依頼・要望をする必要はない。いわんや首相が直接「口利き」をするなんて、通常は考えられない。わずかな時間、担当者を呼び出して、一般論で雑談するだけで、官僚には必要以上に伝わる。すでに忖度が構造化しているから、今回の問題でも何も証拠は残らない。

籠池夫人と昭恵夫人との間のメールのやりとりの濃密さはすさまじい(昭恵リークス参照)。この問題が最初に国会で取り上げられたとき、安倍首相は突き放したような答弁をしていたが、ここまで濃密な関係であったことが証言や物証(メールの履歴)で明らかとなった。特に問題なのは、国有地の借地契約延長と関連して、籠池氏が昭恵夫人の携帯電話にメッセージを残すと、しばらくして昭恵夫人付きの政府職員(谷査恵子氏)から「現状では希望に沿うことができないが引き続き当方としても見守ってまいりたい」「なお、本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいております」というファックスが届いたことである。ファックスの2枚目には、工事費の立て替え払いの予算化について、「平成27年度の予算での措置ができなかったため、平成28年度での予算措置を行う方向で調整中」(ファックスの文章〔PDFファイル〕参照)とある。このファックスについて、安倍首相は24日の参院予算委員会で、「内容は『ゼロ回答』で、忖度していないのは明らか」と答弁した。そもそも、首相が、労使の賃金交渉で使う用語である「ゼロ回答」という言葉を使った段階でアウトである。なぜなら、賃上げ要求に対して「ゼロ回答」なのだから、そのファックスが、財務省の担当部局に対する国有地借地契約延長の要望であったことを認めていることになる。首相夫人付き政府職員からの問い合わせに対して、いちいち細かな指示などしなくても、担当部局は「構造的忖度」のなかで、「要望」に沿った措置をとっていったわけである。言わば、首相夫人による「構造的口利き」である。担当部局にとって、その事案が、「安倍昭恵名誉校長」という情報だけで十分である。評価額9億5,600万円の土地が、突然8億円も減額され、籠池氏自身、「想定外の値下げにびっくりした」と証言した通りである。「神風」とは「安倍晋三」とその名前にほかならない。

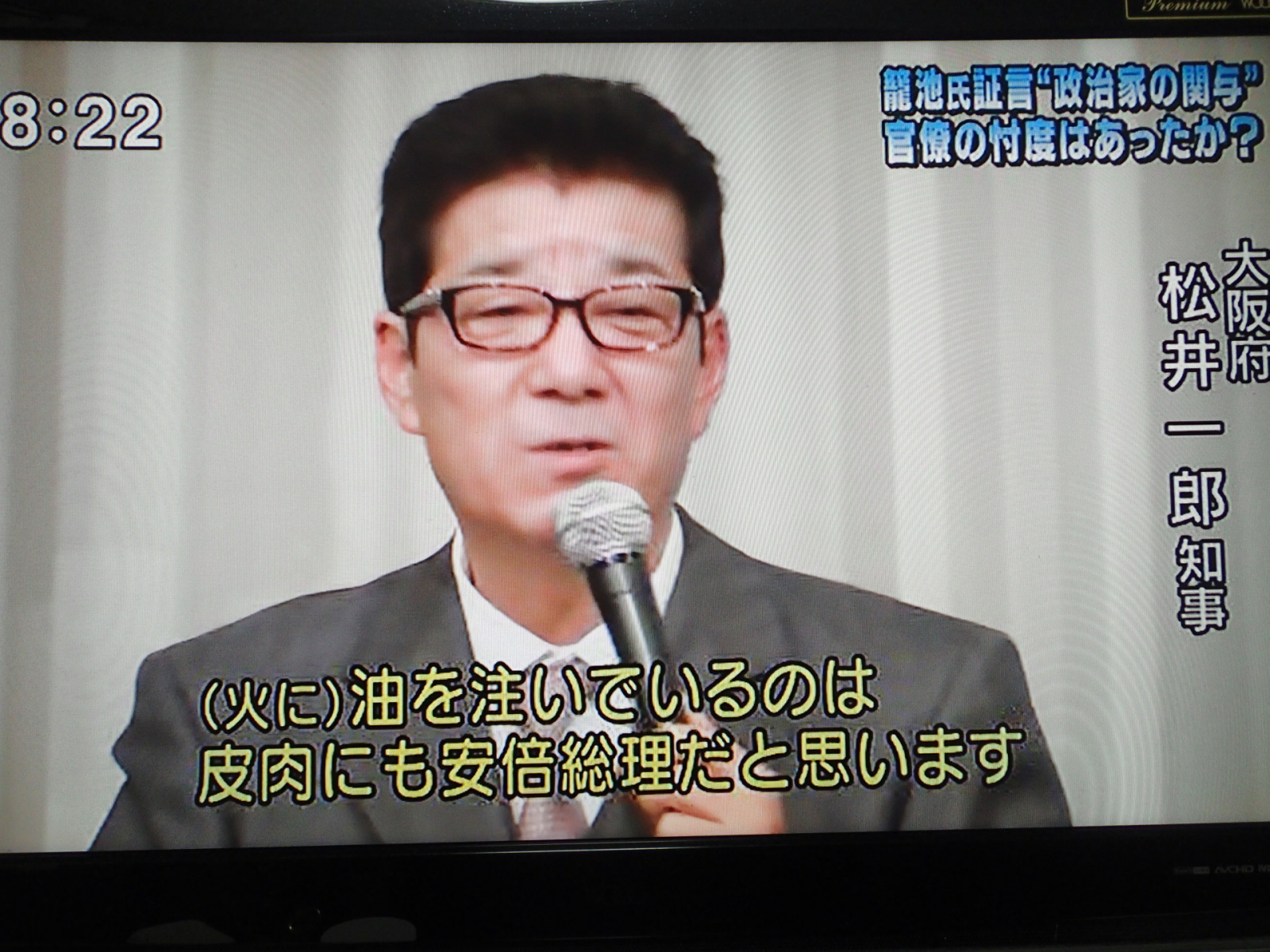

そこへきて、大阪府の松井一郎知事は、「火に油を注いでいるのが安倍総理だ。忖度はあったと、はっきり認めるべきだ」と求めた(『朝日新聞』3月26日付)。松井知事としては、身内の下地議員から森友学園へのコミットメントを漏らされてしまったので、安倍首相に責任転嫁を図っているのかもしれないが、正直に「忖度」があったと言ってしまえというのは、狭量な安倍首相には無い物ねだりだろう。また、松井知事は同時に、「良い忖度と悪い忖度」があり、森友学園に関する忖度は「良い忖度」とも言っている(同)。しかし、「良い忖度と悪い忖度」の基準は何なのだろうか。はなはだ疑問である。

ここで注目しておきたいのは、松井知事も含めて、籠池氏と森友学園をめぐる動きは、ほとんどすべて「日本会議人脈」のなかで起きた出来事だということである。籠池氏が証人喚問のなかで挙げた国会議員、府会議員はことごとく日本会議のメンバーである。それが鮮明にあらわれたのは、愛知県蒲郡市にある私立海陽学園に推薦入学枠があると偽って、生徒を集めていたことである。これは海陽学園側が全否定したが、籠池氏は当初、コンサルタントの勘違いで誤記入したと答えていた。これは信じられないと思っていたが、今回の証人喚問で納得できた。学校法人海陽学園理事長の葛西敬之(JR東海会長)と何かの会合のおりに、「いい小学校ができますね」と言われたことから、そこへの推薦がもらえると思ったとしている。籠池氏は、「いい小学校」と言われただけで、推薦枠の話まで頭が行ってしまうようである。普通ならあり得ない飛躍だが、日本会議のお友だち意識のなかでのことだとすれば理解できる。この葛西氏とは、3年前、日本会議系メンバーばかりのシンポジウムに「究極のアウェイ」として参加した際にご一緒したことがあるので、その主張や発想がよくわかる(シンポの様子その1、その2)。籠池氏はまさに「日本会議」のお友達ということで、小学校開設に向けて、大甘の手法や対応をとってきたのだろう(日本会議的斟酌)。この甘えが許されると籠池氏が錯覚してきたのは、まさに安倍首相の存在をおいてほかにない。すべては安倍政権のもとでの「構造的忖度」と「日本会議的斟酌」のなかで進行していったのだろう。

日本会議というウルトラナショナリストの団体は、政治家、企業人、教育関係者などの広いネットワークを利用して、籠池氏の偏向教育学校の出発を見守っていた。籠池氏の安倍首相を頂点とする日本会議人脈への「思い入れ」は、具体的な設置認可段階で「思い込み」に転化して、今回のような「思い違い」から「壮大なる勘違い」へと発展していったわけである。政治家も企業人もみな、「直接頼まれたわけではない」と異口同音にいっているのは、この籠池氏の日本会議人脈への「思い入れ」の深さと「思い込み」の強さに気づかなかったからではないか。

海外メディアは、「安倍晋三夫妻、ウルトラ・ナショナリスト(国粋主義)学校に寄付の疑い」というトーンである(英紙『ガーディアン』電子版3月24日など)。安倍政権はこれまでの自民党政権とは異なる特殊性をもつ。それは日本会議政権であることだ。ウルトラナショナリズムと海外メディアが伝える政権であるがゆえに、日本会議系列の同志意識からくる「忖度」と、通常の役人のルートにおける「官邸の声」に弱いというまさに、通常の政官財の通常のトライアングルのなかで起きたことが重なっている。籠池氏は、『日本会議の研究』(扶桑社新書)の著者、菅野完氏を、「敵の敵は味方」とばかり信頼して、さまざまな手をうった。安倍政権にとって、籠池氏は、最も危ない「獅子身中の虫」となったわけである。

ここで確認しておこう。2月17日、安倍首相は衆院予算委員会で、「私や妻が、この認可、あるいは国有地払下げに、もちろん事務所も含め、一切関わっていないことは明確にさせて頂きたい。もし関わっていたんであれば、これはもう、私は総理大臣を辞めるということでありますから、ハッキリと申し上げたい。〔…〕繰り返しになりますが、私や妻が関係していたということになれば、これはもう、まさに、私は総理大臣をもう、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということは、ハッキリと申し上げておきたい。」と答弁した。少なくとも国有地売却への「構造的口利き」や「構造的忖度」は明らかであり、少なくとも「妻が関係していたということになれば」という点は明白である。この答弁も軽々と反故にするのだろうか。「無知の無知の突破力」でここまで来た安倍首相だが、首相夫人の怪しげな「関係」に関してはさすがに苦しく、突破力も尽きてきたのではないか。

ここで、27年前の拙稿を掲載しておこう。安倍政権がやや特殊な人脈によって支配されている意味での特殊性を捨象すれば、いわゆる「構造汚職」の特徴も随所にあらわれている。「構造汚職」における普遍と特殊の問題を考える上でも、参考までに掲載する。拙稿は、法律専門誌の特集「議会制民主主義」のなかの一本で、私に与えられたテーマは「構造的汚職の実態――日本政治の負の象徴」であった(『法律時報』62巻6号(1990年5月)74-86頁)。田中金脈問題、ロッキード事件、ダグラス・グラマン事件、リクルート事件を取り上げた。全文は13頁もあるので、「はじめに」と結びの部分から引用しよう。森友学園問題を含めて、最後に決するのは国民である。それが下記の拙稿の結論でもある。

政治家・官僚が絡む大規模な汚職・贈収賄事件を「疑獄」というが、その歴史は古い。すでに『日本書紀』の中にも「ここに或る人、流言にして曰はく『大伴大連と哆唎国守穂積押山と、百済の賄賂を受けたり』といふ」とある。大和朝廷の総理大臣的地位にある大伴金村と、朝鮮総督のような地位にある押山が、百済から賄賂を収受して、任那の地を百済の手に委ねたのである。こうした汚職・疑獄事件は、古今東西、社会体制の如何を問わず、数多く存在する。それらに共通していえることは、「国家的なるものの内部へ、私的利害が無制限に侵入する」(丸山真男)という点である。その「侵入」の仕方は多様であり、かつ、それぞれの「時代」の特徴が反映している。

近年、わが国の汚職事件においては、「構造汚職」ないし「構造的汚職」という言葉が使われるようになった。あえて「構造的」という修飾が付く所以は、「汚職的状況が存在するにもかかわらず、刑法上の汚職事件にはならないという政官財癒着の権力構造の聖域化、資金の流れの合法化・体系化」という点にある(室伏哲郎)。小さな汚職はすぐばれるが、国家のメカニズムそのものにビルト・インされた「制度化された汚職」は摘発それ自体も困難である。日本精工社長の某氏が述べたという「名言」に、「政界と財界、それに官界を加えた三者の関係はグー・チョキ・パーだ。財界は金を出すから政界に強い。政治家は官僚にいばる。しかし、財界は役人に弱い」というのがある。「構造的汚職」は、政財官をめぐる腐敗のトライアングルの無数の連鎖の中で生ずるのである。 〔以下略〕

・・・・・・「構造的汚職」に共通するもの、その特徴は何か。

第一に、政財官トライアングルの三つの頂点に対しては、ごく少数の例外を除いて、刑事訴追が及んでいないということ。その多くが、スケープ・ゴートを仕立てることで、事件の本質解明に至る以前に幕が引かれている。しかも、大臣や党幹部といった頂点部分への贈収賄というよりも、党内あるいは国会内の関係主要ポストを占める政治家を網羅する形態、ある派閥内の関係者全体が関与するといった組織化された形態での贈収賄へと変化してきていることも特徴である。それは、刑事責任の追及を一層困難にする要因の一つをなしている。

第二に、許認可等を中心とした行政の範囲内で行われる贈収賄という伝統的なパターンだけでなく、「法案の成否あるいは国家資金(投融資の形における)の獲得」といった政策決定に関わる部分への贈収賄という新しいパターンが生まれてきていることである(田中滋)。しかも、官僚機構の複雑なメカニズムを活用し、法令の網の目をかい潜った巧妙な手法が駆使される。一回性の単一目的型の贈収賄から、将来の可能性を見越した継続的・多目的「先行投資」型の贈収賄への移行も特徴である。リクルート事件における、与野党の「将来性」のある政治家への未公開株の譲渡という手法は、その端的な例であろう。

第三に、政治責任の追及が弱いことも、すべての事件に共通する特徴である。国民及びマスコミの関心は刑事責任の問題に集中しがちで、逮捕・捜索・起訴・判決といった各段階で大きな関心を示すわりには、政治責任の問題に関心が向かうことは少ない。また、どの事件をとっても、それぞれに「スター」が登場し、それぞれに「時の言葉」を生む(「ハチの一刺し」、「ピーナッツ」、「妻が・・・」、「秘書が・・・」等々)。新聞の政治・社会面にとどまらず、スポーツ新聞の三面記事やテレビの娯楽ショーの対象になることも多い。話題性の高さゆえに、その関心が醒めるのもまた速いのだろうか。「構造的汚職」においては、国民の側に被害者意識が乏しいことも特徴といえよう。ビアス『悪魔の辞典』(西川正身訳)に、「金権政治(plutocracy)」は、「共和政体の一種で、その権力は、統治されている者の自惚れ、つまり、自分たちが統治しているのだ、と考えるところから生ずる」とある。主権者国民の強い自覚が求められる所以である。

ところで、80年代末に東欧で起きた出来事は、一党独裁の廃止と政治的・経済的民主主義を求める民衆の声のはかりしれない大きさと強さを示した。それはまた、東欧型「構造的汚職」に対する民衆の側の反撃でもあった。東欧の事態に対して、日本国民は決して「観客」であってはならないだろう。足下の「構造的汚職」問題一つとっても、まだ日本の民主主義は決して誇れるものではないからである。

礼記・王制篇」に「疑獄氾興衆芝之」とある。「十三経注疎」はこれについて「疑獄とは、こと疑うべくして断じ難きをいう。己れも彼の罪を疑いて、而して断決するあたわざるときは、正に広く衆庶とともに論じて、これを決すべきなり」と解説している。主権者国民には、「決すべき」時は、選挙という形で保障されているのである。

(『法律時報』62巻6号(1990年5月)74-86頁より)