高校3年の夏、一冊の文庫本と出会った。ゲオルギー・プレハーノフ『歴史における個人の役割』(木原正雄訳、岩波文庫、1958年)。レーニンと決別し、ロシア10月革命を「史上最大の災厄」と予言して迫害され、革命の翌年に病死した人物である。「史的唯物論」に立ち、歴史は「法則」によって動くという発想が強く、タイトルに期待して読み始めたのとは違った印象だった。この本のことを12年前に出した拙著のなかでこう書いている。「「歴史におけるif(もし)」への好奇心とともに、自分は時代のなかでどんなことができるのかということを考えながら、単調な受験勉強の時期の活力にしていました。」(水島朝穂『憲法「私」論—みんなで考える前に ひとりひとりが考えよう』小学館、2006年24—25頁。(この点を注目したブログ参照)。個人の役割次第では、歴史を進めることもできるし、遅らせる結果ともなり得る。歴史の大きな流れのなかで、個人はどんな役割を果たせるのか。「歴史は個人が動かす」という小見出しで、歴史的「必然論」からの「卒業」について述べた(前掲拙著24頁)。これは、折原浩氏が2004年1月に書いた論稿(昨日偶然知った!)の言葉を借りれば、「プレハーノフ流楽観論へのまどろみから醒め」といえるかもしれない(「学者の品位と責任——「歴史における個人の役割」再考」『未来』2004年1月号1-7頁)。

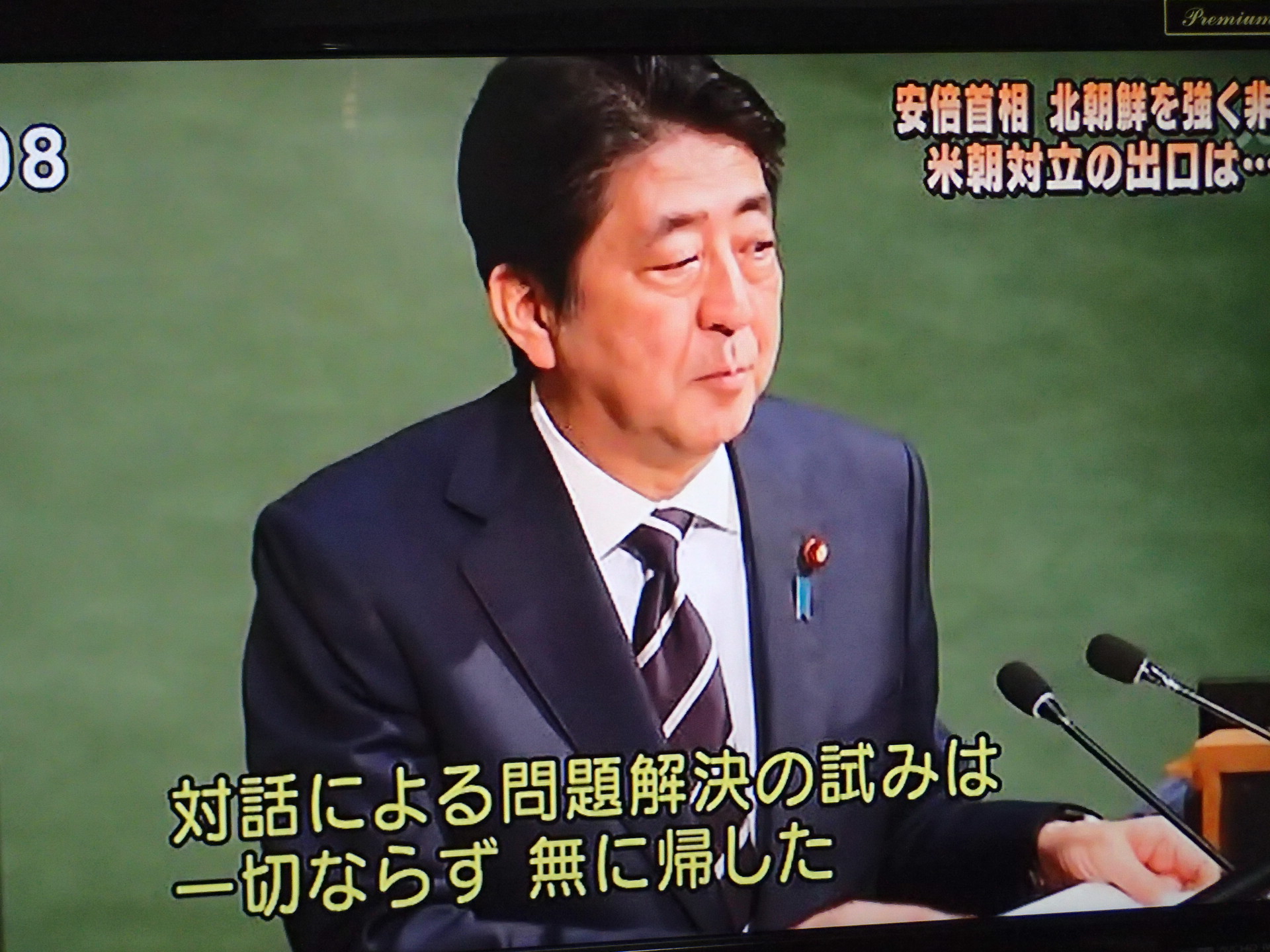

なぜ、47年前に読んだ本のことから書き始めたか。それは、冒頭の写真に出てくる顔ぶれが、現在進行形で、アジアを動かしているからである。「もし、この人だったら」「この人でなかったら」という、歴史における「if」を繰り出して想像をたくましくする余裕はない。6月12日、シンガポールで米朝首脳会談が開催される。この時期、このタイミングで会談が行われるのは、「この二人」でなければあり得なかっただろう。大統領選挙中、ジョージア州での演説(2016年6月15日)でトランプは、「金正恩と会談する際には、会議用のテーブルでハンバーガーを食べる」と選挙民に約束した。トランプはこれを実現するだろう。会談の中身や結果だけでなく、そうした舞台装置に凝るのがトランプである。朝鮮戦争の終結宣言に一気に向かうこともあり得る。戦争から平和へ。「ベルリンの壁」崩壊から30年遅れて、アジアにおける冷戦も終わりを迎えるのか。その扉を開ける人物の圧倒的な「個性」(その不純な動機)に目を奪われて、歴史の巨大な転換に対して、冷笑的な態度をとるべきではないだろう。悲観も楽観もせず、傍観者でもなく、歴史の当事者として、日本の市民もこれと向き合うべきである。なぜなら、南北分断の根本には、日本の植民地統治があるから。だが、安倍晋三首相にその自覚はなく、とにもかくにも政権維持のために動き回り、落ちついて議論に応ずることはない。

「異次元の金融緩和」など奇天烈な言葉を量産してきた安倍首相は、北朝鮮問題では「最大限の圧力」と「対話のための対話拒否」の二語をひたすら繰り返し、「拉致問題の解決」をトランプにお願いすることしかできない。拉致問題は重大な国家主権の侵害であり、日本がもっと主体的に交渉し、取り組むべき課題である。ところが、2002年9月の小泉訪朝時の官房副長官として関わって以降、「安倍トーン」(強硬策の一本調子)で、拉致問題ではむしろ解決の足をひっぱり続けてきた(詳しくは、和田春樹「米朝首脳会談—何からはじまらなければならないか」『世界』2018年7月号、特に78—79頁)。「拉致問題は最重要課題」といいながら、まったく進展がなかったことは「一点の曇りもない」。15年前の「直言」では、拉致問題の政治的利用について、「国家と国家の隙間に家族が挟まれ、ある時は無視され、ある時は過剰に介入され、翻弄されている。国家がその時々の都合で個人・家族を利用し、「国策」を推進するのは、戦前も戦後も一貫している。個人の生活をこれ以上、「国策」の道具にさせてはならない。」と書いた(直言「拉致問題解決に向けて」)。何を勘違いしたか、私の安倍晋三批判にかみついてきた弁護士がいたが(直言「「大粛清」から70年」)、いまは沈黙している。この期に及んでもその主張を撤回する気はないのだろうか。

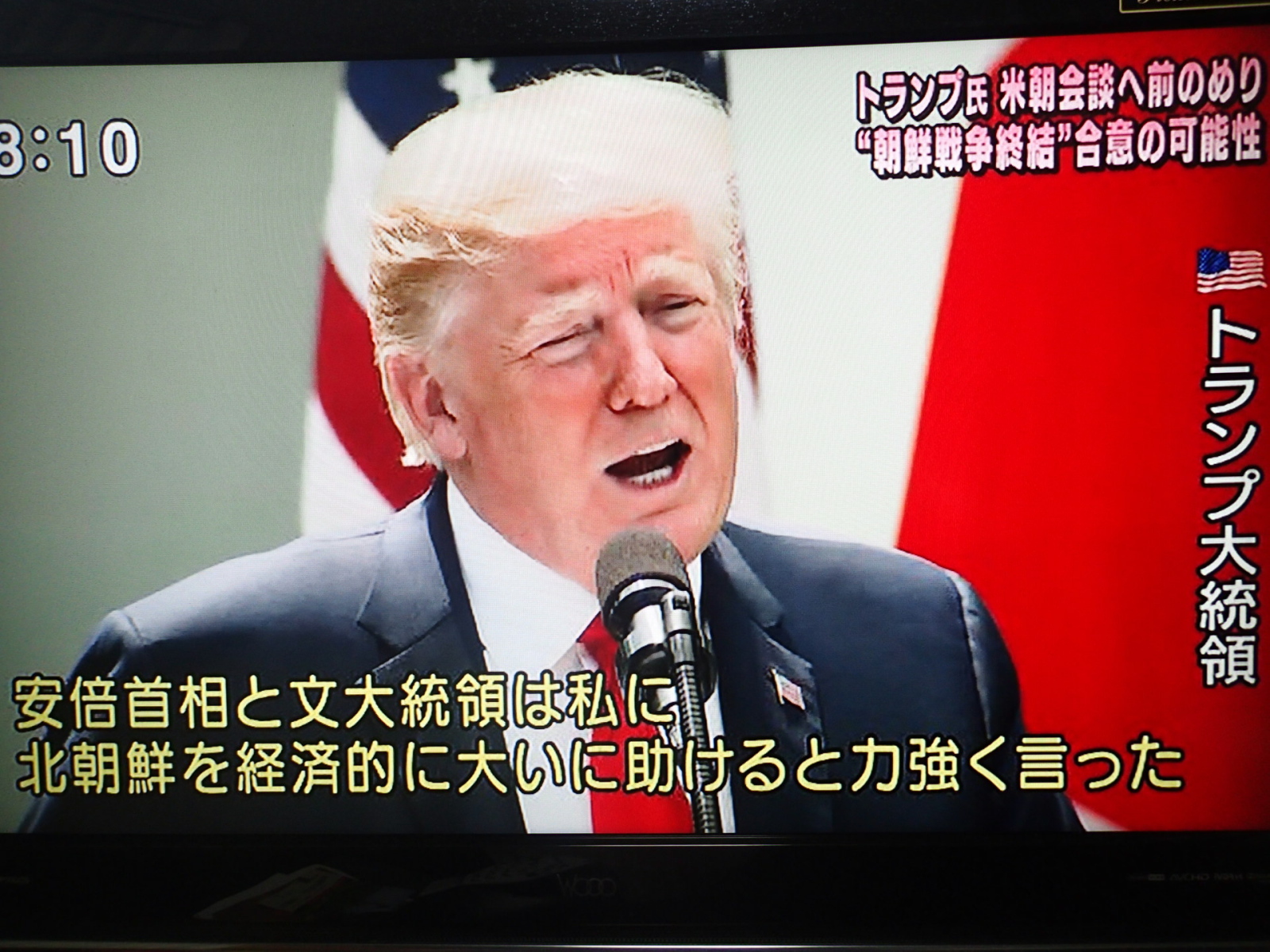

「安倍トーン」の破綻は、今年になって直ちに明らかになった。3月頃からトランプの方針転換により米朝首脳会談が現実化してくるにしたがって、安倍官邸は焦りだす。頻繁にトランプ詣でを繰り返している。だが、とうとうトランプは6月1日、「最大限の圧力という言葉は使わない」と宣言した。ここまでくると、安倍政権下の日本は「蚊帳(かや)の外」どころか、外交ゲームの「土俵」下に追いやられ、交渉の「圏外」で、当事者性を失っている。その一方で、朝鮮半島の激変のなかで、北支援の費用一式をトランプにツケ回しされ、日本は大変な金額を負担することになるのか。写真にあるように、6月7日の記者会見で、トランプは米国が払う気がないことを明確にしている(TBS「サンデーモーニング」6月10日より)。

この点、6月7日にトランプが安倍首相と記者会見した際の言葉が気になる。拉致問題を含む米朝首脳会談についてはごく短時間に触れただけで、ほとんどの時間を経済問題にあてた。「安倍総理は軍用機、航空機、農産物などを数十億ドル(数千億円)分の米国製品を購入すると言ってくれた」、「安倍総理はミシガン、ペンシルベニア、オハイオ州に投資をすることを約束してくれた」(『東京新聞』6月9日付など)。トランプに足元を見られ、無理難題をふっかけられ、安倍首相は何をどこまで約束してしまったのか。すべて中間選挙で共和党有利にもっていくためのネタであり、国際政治、日米関係、安全保障問題が、トランプの個人的な関心を軸にまわっている。

この対外政策の行き詰まりの原因は、拉致問題を含めて、安倍的行動パターンのなせる技である。内外ともに「お友だち」、あるいは「気の合う仲間」を中心にまわしていく。もともと安倍首相は、「ほめてくれる人々」に過度に依拠する「翼賛体質」をもっている。安倍流統治手法の5つのうち、④友だち重視と⑤異論つぶしの組み合わせが、外交では特にマイナスに働く。外交では、どんなにてごわい相手であっても、粘り強く情報を収集し、時には相手の懐に巧み分け入り、かつ相手の国のなかに人脈を作り上げ、表向きは対立をしていても、裏でもきちんとした話しあいのパイプは維持し続けることが求められる。安倍首相の「翼賛体質」のおかげで、「お友だち」(と自分が思い込んだ)相手に過度に期待し過ぎた結果、裏切られたときの失望も大きい。「ゴルフ外交」を含むトランプとの異様な関係、プーチンへの「媚態外交」、さらに、エルドアン(トルコ大統領)などの独裁的、権威主義的体制の指導者と頻繁に会い、時にファーストネームに呼び合い、「個人的信頼関係を築いた」と胸をはる安倍首相を、世界の多くの人びとは違和感をもって見つめてきたが、ここへきて安倍の「一方的片思い」が明確になり、日本外交はいま、重大な危機に陥っている。6月12日の米朝首脳会談は、安倍首相の「地球儀を俯瞰する外交」の破綻として記録されるだろう。

なぜ、こんなに外交が八方塞がりになってしまったのか。それは安倍晋三という人が歴代首相のなかで最も外交に不向きだからである。メディアは「外交の安倍」と持ち上げるが、一国の首相は、時には寡黙であることを求められる。例えば、1979年に大平正芳首相が当時のソ連のSS20という中距離核ミサイルのことを知らなかったと批判されたが、あえて知らないふりをして、ミサイル問題から日本が一歩引いたスタンスを示す狙いがあったものとみられている。安倍首相のように、トランプやプーチンに過度に接近・密着することで、この5年半、日本は世界のなかで独自の存在感を失ってしまった。

その一方で、中国や韓国に対しては、第2次安倍政権以降、「ネトウヨ」に依拠したような、冷やかな対応を続けてきた。最近は若干修正したとはいえ、ぎくしゃくした対応は否めない。韓国や中国との関係はきわめて重要であるにもかかわらず、日韓関係、日中関係はこれまでの歴代内閣で最低の水準に陥っている。

「友だち重視」と「異論つぶし」は安倍首相の場合、顔にはっきり出る。あまりに明確に出るので、ベタベタされた側は気持ちが悪く、冷たくされた側は深く傷つく。首相という公人ならば、もっと公平に笑顔を使うべきであろう。

いくつか例を挙げれば、誰にでもその違いは理解できよう。一つは、2014年11月に沖縄県知事に翁長雄志氏が当選したとき、官邸に挨拶に行っても、官房長官すら会おうとしなかったことがある。この冷たさはその後も続く。その一方で、自分たちが支援した名護市長が当選の挨拶にくれば歓待する。この対比は鮮やかすぎて、わかりやすい。二つ目は、昨年、国際NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)」がノーベル平和賞を受けたが、これに何のコメントも出さなかった。面会に来た事務局長にも会おうとしなかった。「唯一の被爆国の首相」のこの態度は、あまりにひどかった。三つ目は、第71回カンヌ国際映画祭で、日本人監督の作品として21年ぶりとなる最高賞のパルムドールを受賞した是枝裕和監督に対して、何のコメントも出さなかったことである。メダルをとった特定のオリンピック選手には直接電話したり、官邸で感謝状を手渡したりと、やたら笑顔をふりまくこの首相は、安保関連法に反対を明確にした是枝監督に対しては、音が出るほどの勢いで掌をかえす。加えて言えば、先月、「働き方改革法案」の採決を前にして、過労死遺族でつくる「全国過労死を考える家族の会」が面会を求めた時も冷たく拒否した。歴代の首相たちは、会うだけは会って、「できるだけのことは致します」と約束して、実は何もしないという、まさに「政治家」をやってきた。誰にでも「冷たい」とわかってしまうような幼稚な対応が安倍首相には目立つ。「翼賛体質」の所以であろう。

安倍政権の5年半のなかで、「友だち重視」と「異論つぶし」はメディアにおいても定着したようである。NHK「クローズアップ現代」の国谷裕子キャスター、TBS「ニュース23」の岸井成格キャスター、テレビ朝日「報道ステーション」コメンテーターの古賀茂明氏などを、局に直接、間接の圧力をかけて降板させてきたことは周知のことである。ここへきて、日本テレビの「NEWS ZERO」の村尾信尚キャスターが9月末で降板になるという。この人は官僚出身だが、安倍政権の経済政策についてはけっこう突っ込んだコメントをしていた。一番記録に残っているのは、2014年12月総選挙の開票速報でのこと。各局のインタビューを受けていた安倍首相は、村尾キャスターの質問にいらつき、イヤホーンを外して一方的にしゃべりまくるという醜態を演じた(その光景がこれである)。キャスターの好き嫌いがここまではっきり出てしまう首相はいない。この幼稚性が、権力性と結びついて、陰湿な官房長官を軸とした「シュタージ官邸」によってメディアが操作されていく。なお、後任のキャスターはNHKを退職した有働由美子アナである。その隣に座るのが青山和弘記者。NHKの岩田明子氏、時事通信の田崎史郎氏らとともに、アベ友記者である(直言「メディア腐食の構造—首相と飯食う人々」)。官邸によって準強姦事件の逮捕状が不執行にさせられた疑いのある,山口敬之氏もお仲間である。青山記者ならば、安倍首相も安心して、夜11時の「NEWS ZERO」に出演するだろう。

「翼賛体質」の安倍晋三という人がトップにいる限り、この政権の「構造的忖度」はとどまるところを知らない。それを見せつけられて無力感に陥り、政治に対する倦怠感を抱き続ける限り、それが安倍政権の「栄養」となる。なぜ、安倍首相が「民主党政権」批判を繰り返すのか。5年半たってもまだ言うとあきれられているが、安倍政権なるものが実は中身のない空疎な存在で、国民に向かって「敵」を示し続けないともたないからではないか。「安倍一強」といっても、実はまったく尊敬に値しない、「無知の無知」の突破力に依拠した総理・総裁に従っているだけなので、ちょっとした綻びが見えれば、側近を含めて一気に離反するだろう。その国をダメにした「夫婦」として国民から恨まれた例としては、フィリピンのマルコス大統領のイメルダ夫人や、ルーマニアのチャウシェスク大統領のエレナ夫人などがある。モリ・カケ・ヤマ・アサ・スパの「安倍疑獄」はこの夫婦なくしては起きなかっただろう。日本の疑獄史にその名前が刻まれる日もそう遠くないのではないか。「歴史における夫婦の役割」である。

《付記》

今週の土曜日、6月16日19時30分から、NHK BS「映像の世紀プレミアム」第9集「独裁者3人の“狂気”」が放送される。本稿との関係でおすすめである。