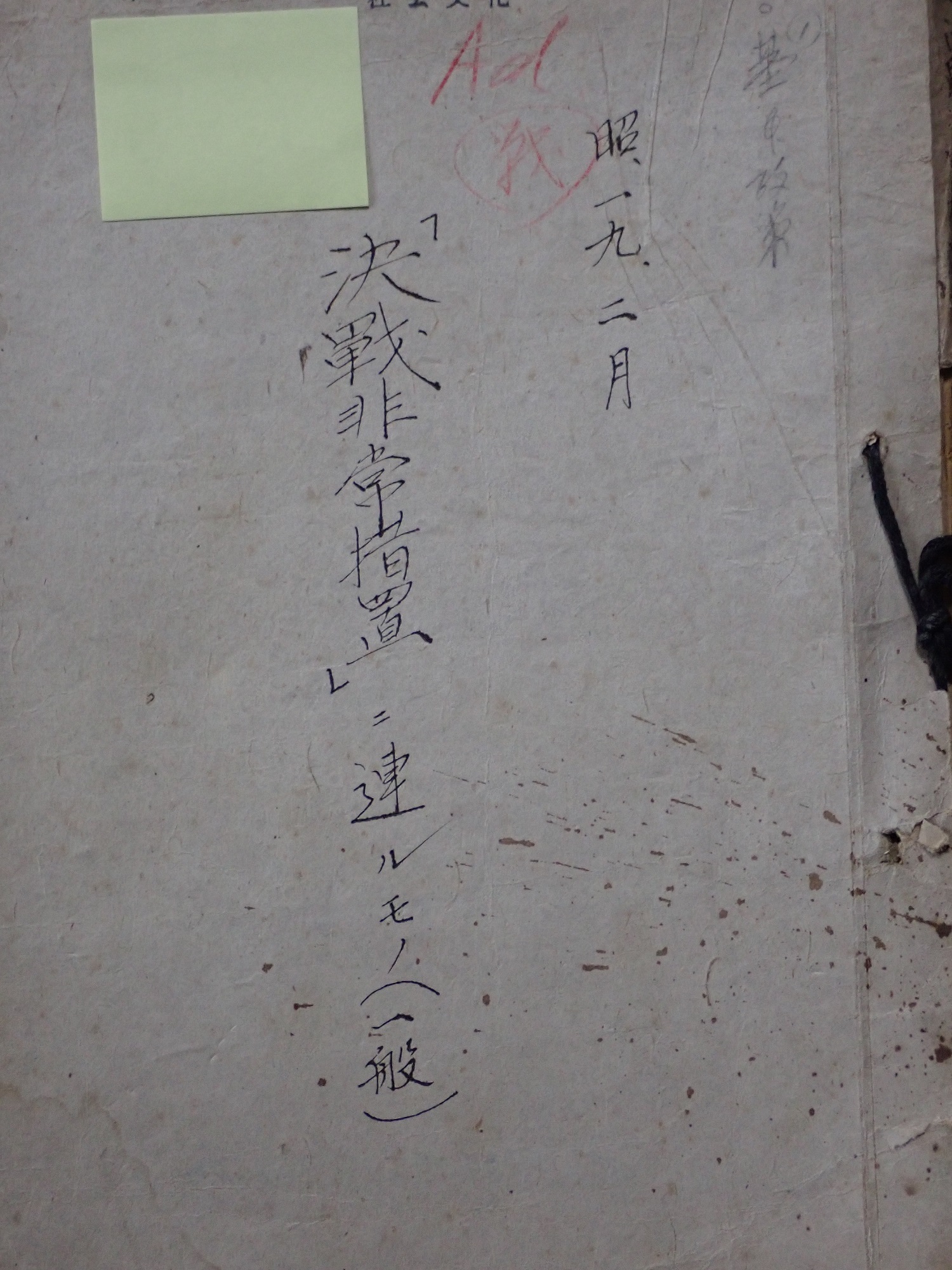

11年前に直言「研究者が戦争に協力するとき」を出して、古書店目録で入手した『決戦非常措置ニ連ルモノ』という戦時中の文書綴りを紹介した。内閣や特許局の罫紙に孔版または手書きで、「極秘」の朱印が押してある一次資料である。所持していたのは、内閣技術院の高官。技術院は、1942(昭和17)年1月に設置された内閣の直属機関で、「科学技術に関する国家総力を綜合発揮せしめ科学技術の刷新向上、就中航空に関する科学技術の躍進を図る」ことを目的としていた。

この資料は私の研究室の「歴史グッズ」の山に埋もれていたが、特定秘密保護法案が閣議決定された直後の2013年10月28日直言「秘密保護法の不特定性と有害性」において、「極秘」や「秘」の印が押された資料を紹介するなかで再び触れた。今回、7年ぶりに、「科学者の戦争協力」という視点からこの資料を読み直して、いろいろと発見があった。

この資料の最後に収録されている 『決戦非常措置要綱』は1944(昭和19)年2月25日に閣議決定されもので、「民即戦士の覚悟」のもと、トップ項目は「学徒動員体制の徹底」であった。手書きで「文」[文系のこと]と書き込まれている。「国民勤労体制の刷新」では「女子挺身隊の強制加入」も含まれている。国立公文書館アジア歴史資料センターの「種村氏警察参考資料第90集」にある『決戦非常措置要綱』は、「国民勤労体制の刷新」がトップに置かれ、「学徒動員体制の徹底」が削除されている。

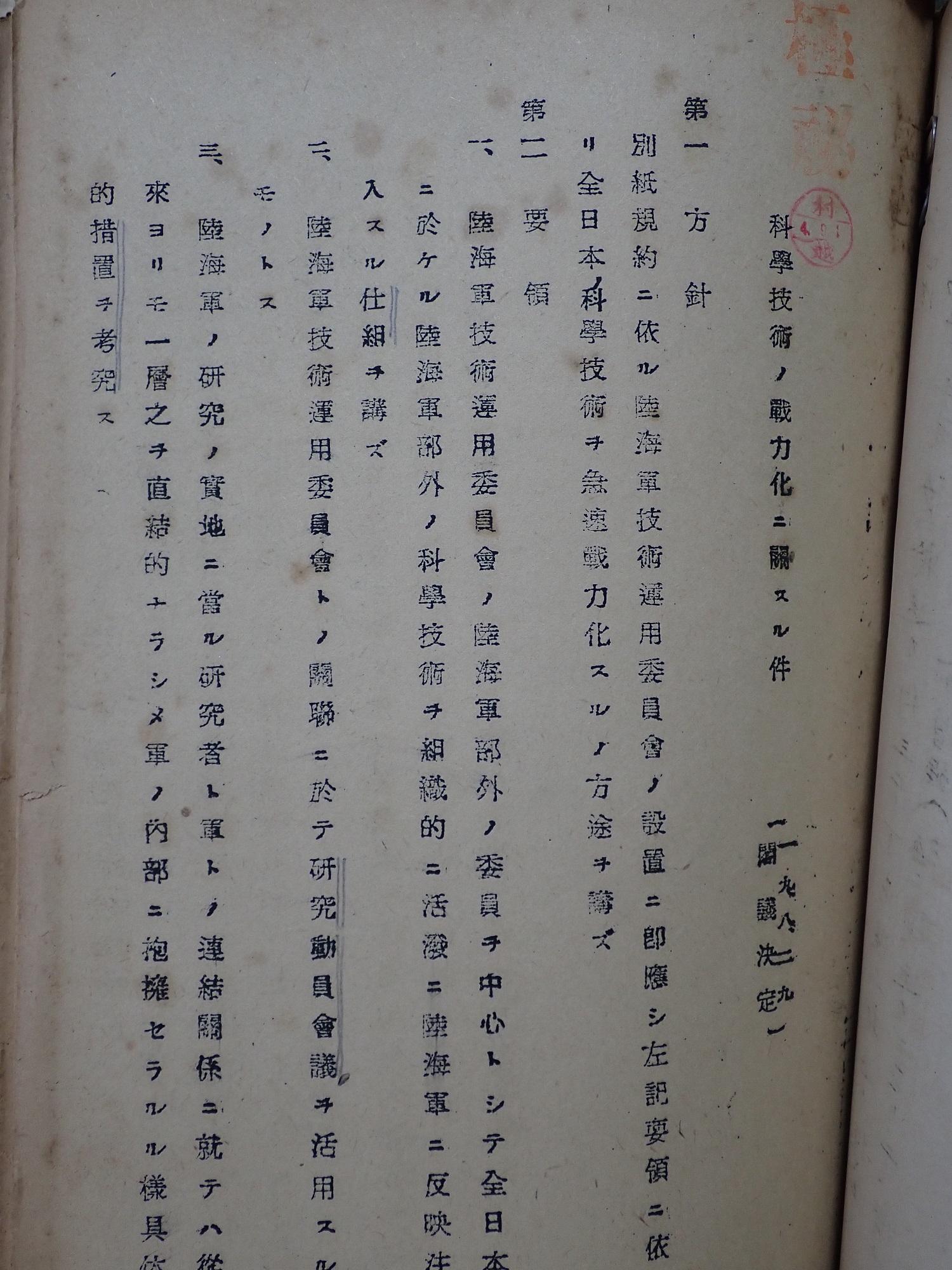

非常措置の具体化として、『科学技術の戦力化に関する件』(昭和19年8月29日閣議決定)が出された。「全日本の科学技術を急速戦力化」のために必要な事柄が列挙されている。「研究動員会議」の活用が重視され、「研究者と軍との連結関係については従来よりも一層これを直結ならしめ、軍の内部に抱擁せらるるように具体的措置を考究す」とある。研究者と軍との「直結」的関係、さらには研究者を軍に完全に組み入れる。「抱擁」という表現がエグい。

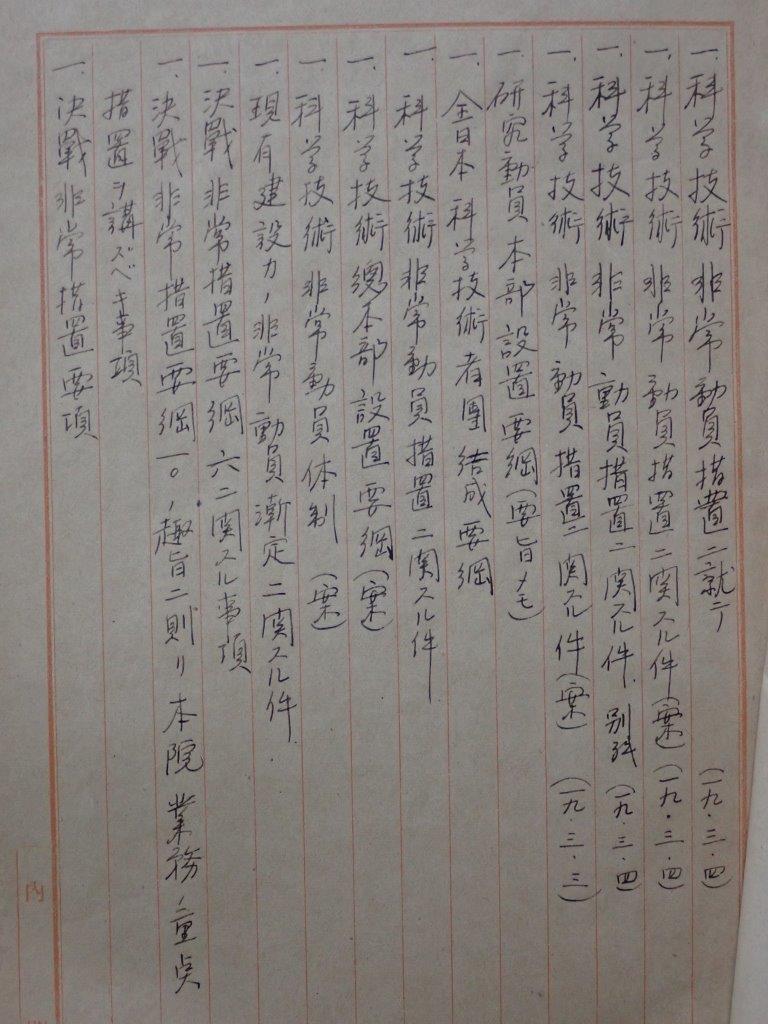

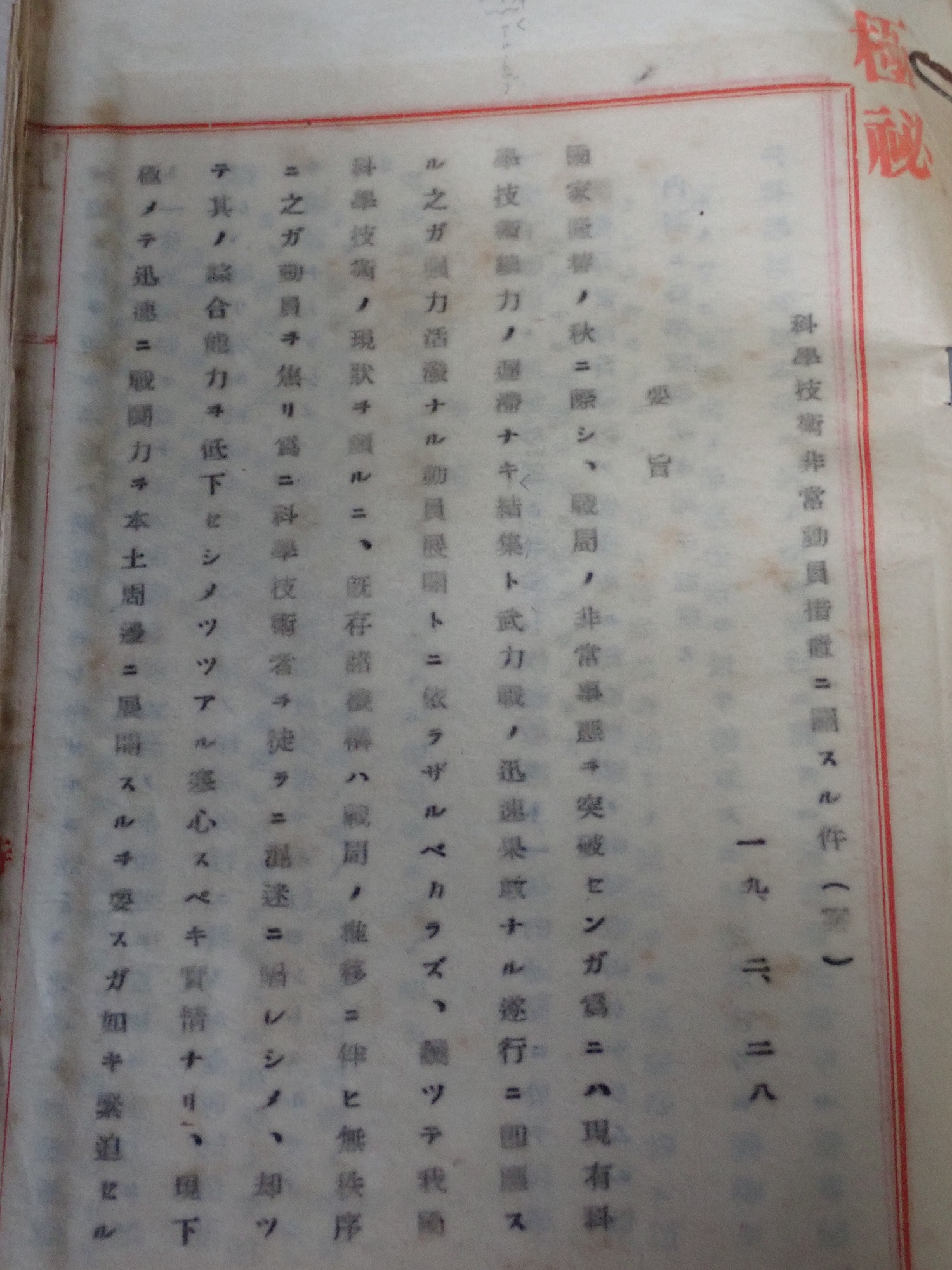

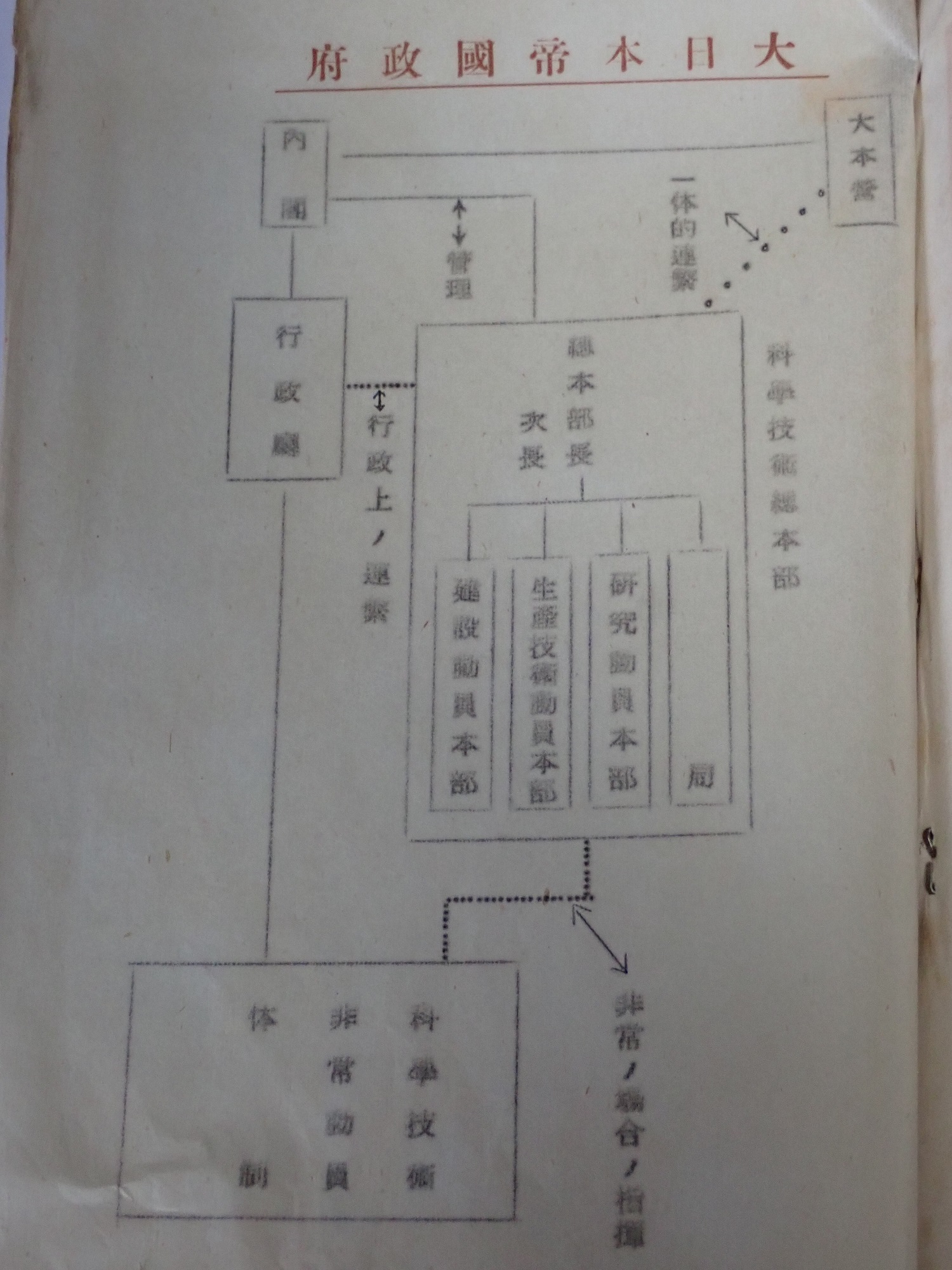

このなかでは、「科学技術非常動員措置」関連の文書類が重要である。左の写真は、『科学技術非常動員措置に関する件(案)』(昭和19年2月28日)であるが、科学者、技術者を戦力化するための動員とその方途が書かれていて、末尾に機構図がある。右の写真がそれだが、3月3日に修正版が出されている。修正箇所は「電波兵器局」が加わったこと。この時期、技術院総裁に電気工学者の八木秀次が就任しており、レーダー兵器が重視されていたことが加筆修正の背景にあったのだろうか。ちなみに、八木は熱線誘導兵器の研究を行っており、この研究は技術者の井深大と技術将校の盛田昭夫の出会いを生み、戦後のSONY創業につながっていくことになる。

「科学技術非常動員措置」の実施の中心は、「研究動員本部」である。『研究動員本部設置要綱』(昭和19年3月3日)を見ると、全研究機関の一元的管理統制を行うとある。「戦時研究員制度」による研究は「指導者原理」を徹底することが強調され、「主任戦時研究員(指導者)」のもと、「作戦遂行上直接必要なるもののみに限定し」て研究することが要求され、「研究の進行に対する監察」もある。およそ自由な研究はそこにはない。

「研究動員」という言葉がすごい。研究者側の事情や、研究内在的な要請などはまったく考慮されていない。ひたすら「作戦遂行上直接必要」なものだけしか研究できない(技術院『戦時研究員制度ニ就テ』は名古屋大学のサイトで読むことができる)。

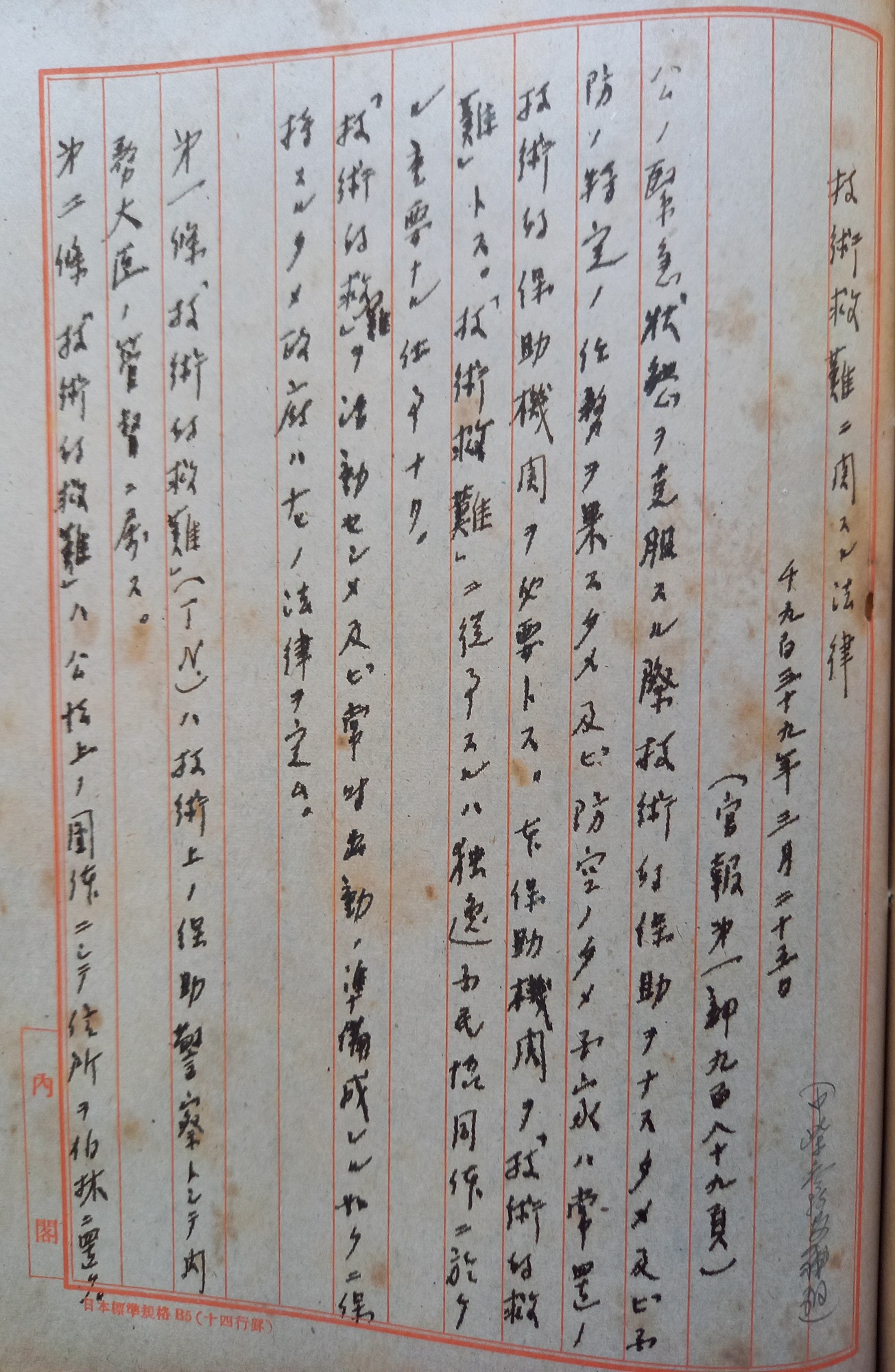

この文書綴りの持ち主は軍人ではなく、科学技術分野に造詣が深い官僚である。ドイツ語にも堪能で、「技術的救難(TN)に関する法律」を自ら内閣罫紙に手書きしている。そのメモには、ドイツのTechnische Nothilfeを参考にしたとある。ドイツのそれは自然災害や戦災から市民を救援することを目的とする組織で、内務大臣のもとに置かれる。軍事組織ではなく、目的はあくまでも被災者の救難である。戦後ドイツでは、連邦技術支援隊(THW)となっている。すべてを戦力化する「科学技術非常動員措置」の検討のなかで、この人物が、被災者救難の組織についての法律を起草していたのは興味深い。

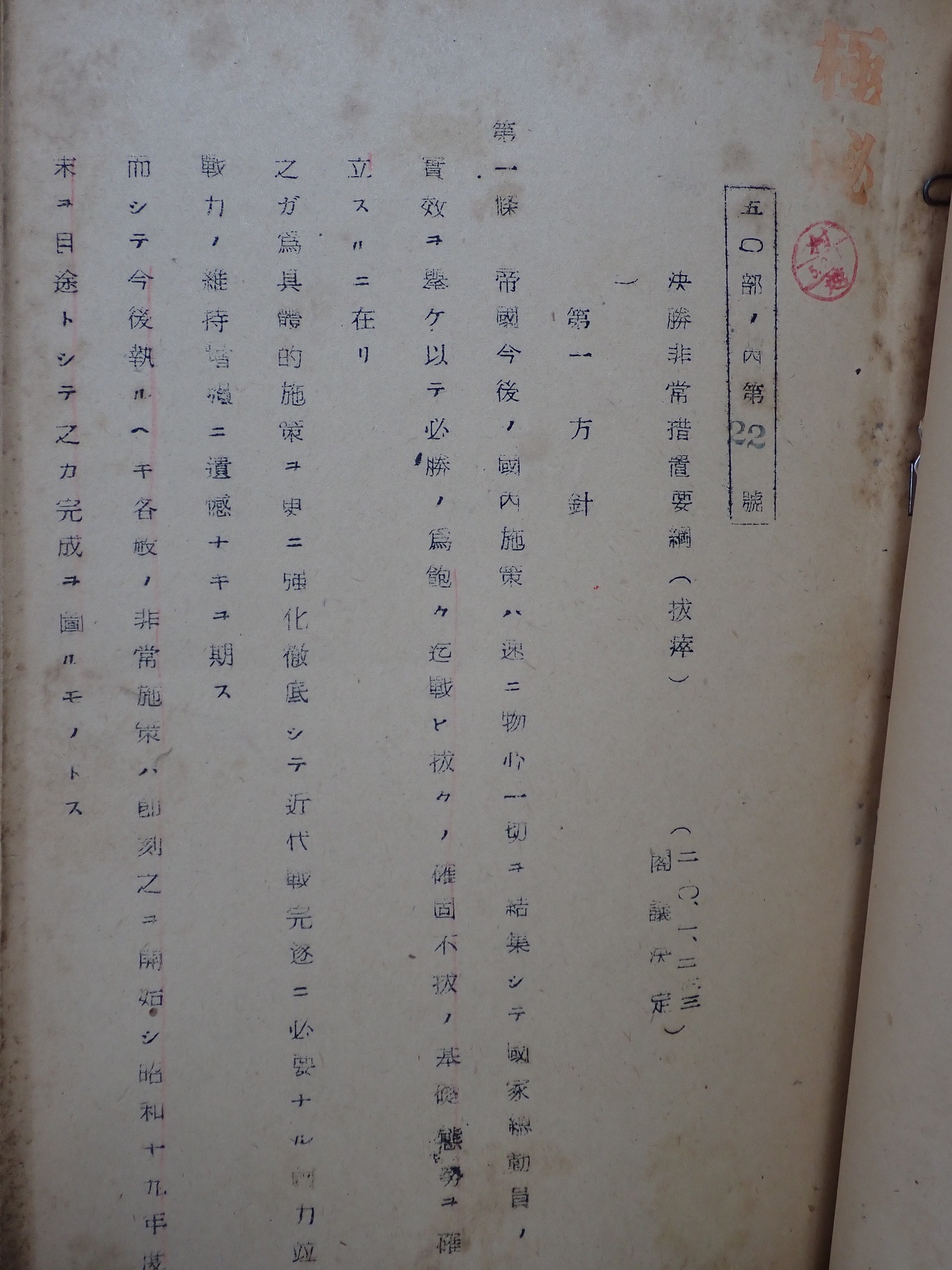

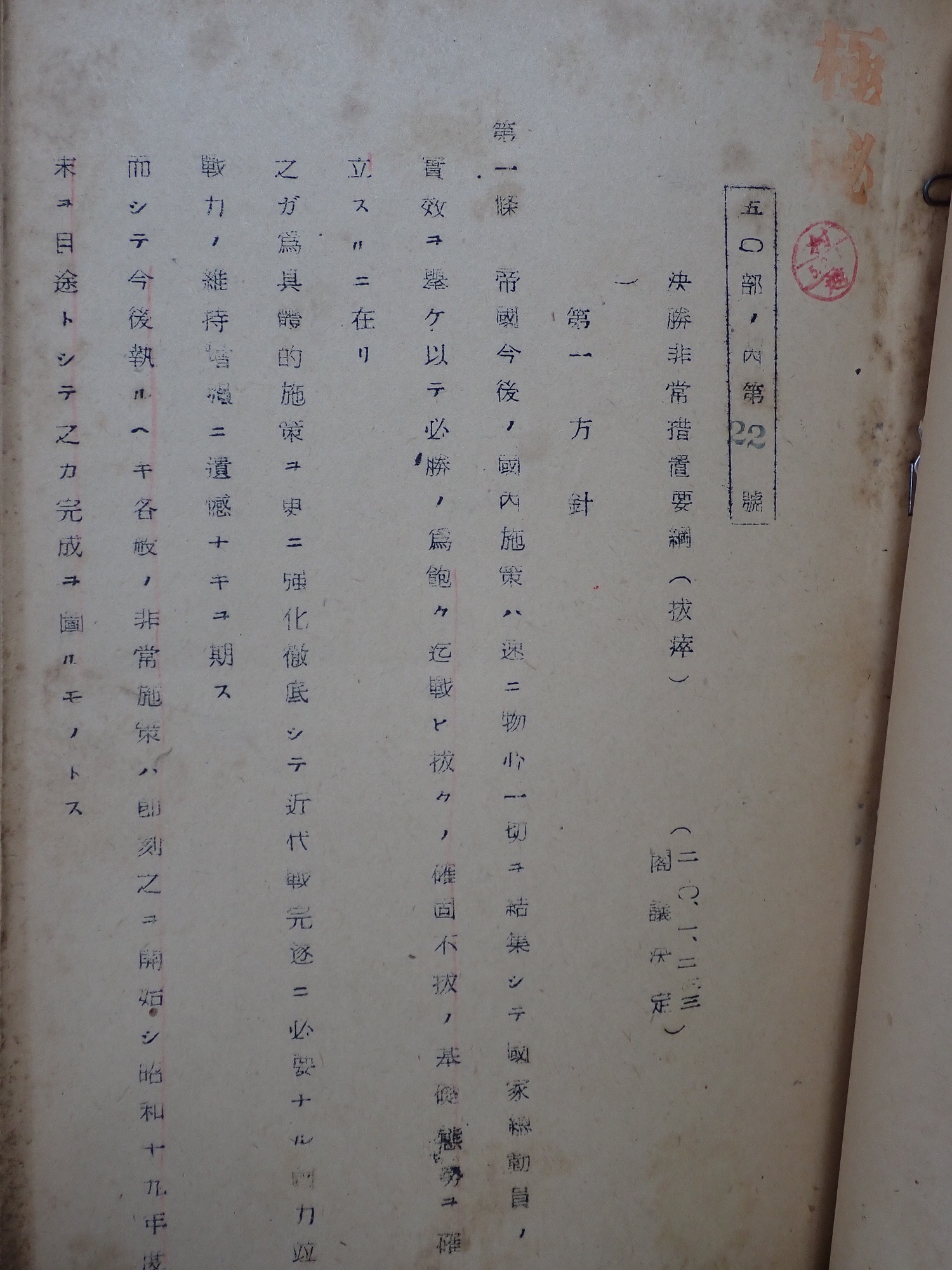

この写真は『決勝非常措置要綱(抜粋)』(昭和20年1月23日閣議決定)である。内容は11カ月前の『決戦非常措置要綱』と比べると総花的になっている。「決戦」が「決勝」というように、タイトルの勇ましさは増しているが、燃料も船も飛行機もなくなり、リアリティはほとんどない。かつて「直言」で書いた言葉を使えば、淡々とした文章で「最後の決戦」のための「研究動員」態勢がデッサンされているが、それがかえって不気味である。科学技術が戦争目的に動員されるとき、研究者は戦争遂行のための道具と化す。

この「非常措置要綱」が出された翌日の衆議院予算委員会で、技術院総裁の八木秀次は、三木武夫議員(戦後の首相)が、決戦兵器の開発や科学技術総動員について質問したのに対して、政府委員(内閣技術院総裁)として、次のように答弁している。

「只今決戦兵器という御尋ねがございましたが、必死必中ということが申されまするが、必死でなくて必中であるという兵器を生み出したいことは、我々かねての念願でありましたが、是が戦場において十分に活躍致しまする前に、戦局は必死必中のあの神風特別攻撃隊の出動をまたなければならなくなったことは、技術当局と致しましてまことに遺憾に堪えない、慚愧に堪えない所で、全く申し訳ないことと考えて居ります。一日も早く必死必中でなく必中の兵器を生み出さなければならぬと考える次第であります」(昭和20年1月24日第86回帝国議会衆議院予算委員会議録56頁)。

八木の答弁は、精神主義的な特攻賛美論に対して、科学者としての勇気ある発言という評価もあるが、すべてを破壊してしまう究極の「必中兵器」である原爆の研究も当時行われていたわけで、戦争や軍事と科学技術が結びつくことの危うさを感じさせる言葉ではある。科学技術が戦争目的に利用され、科学者、研究者がその方向に「動員」されることが二度とあってはならない。そのような決意のもとに発足したのが、日本学術会議であった。

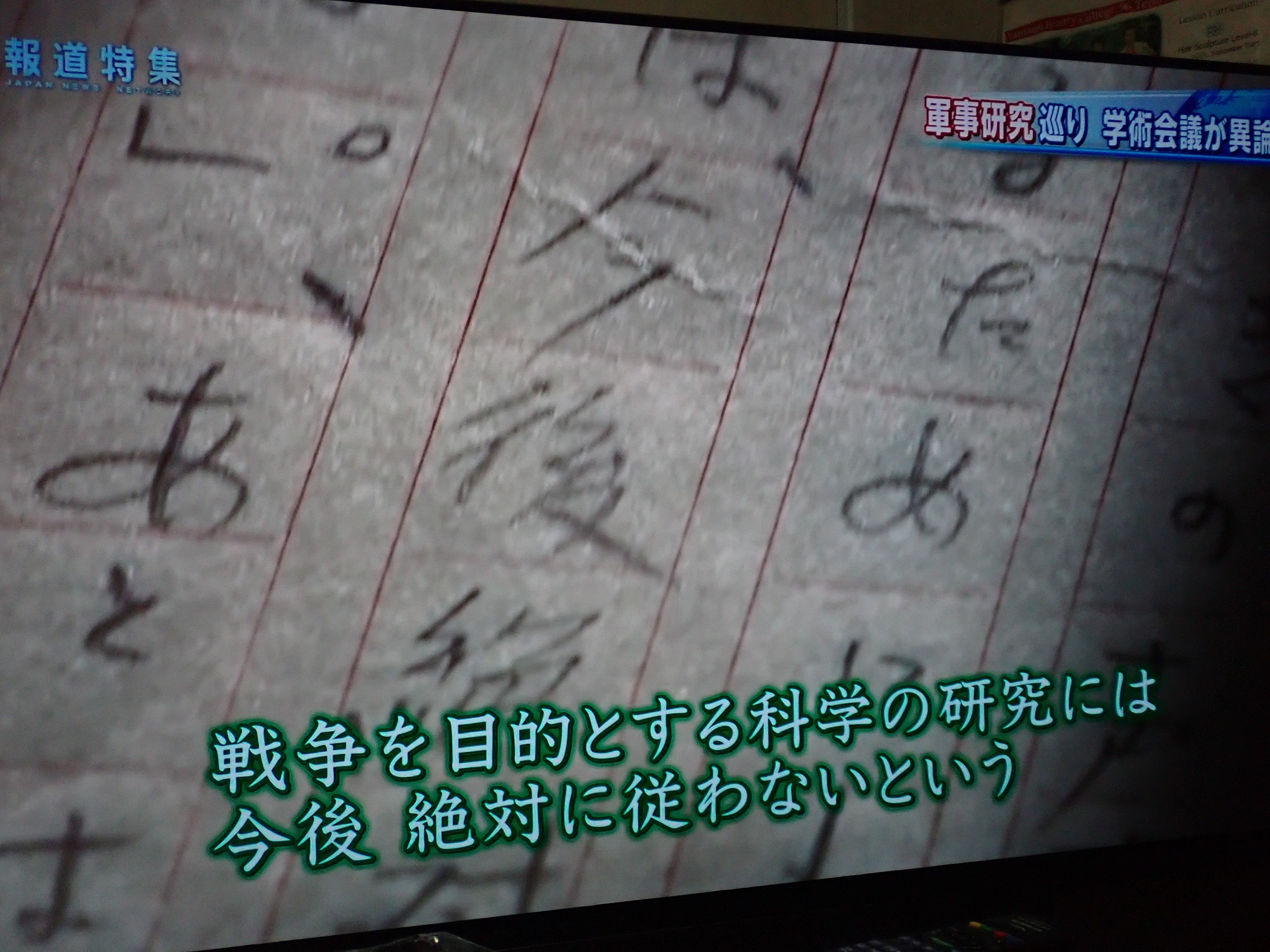

原爆の開発にたずさわった仁科芳雄博士が日本学術会議の第1期の副会長をつとめた。この写真にある、仁科博士の手書きの日本学術会議声明(1950年) には、「われわれは、文化国家の建設者として、はたまた世界平和の使として、再び戦争の惨禍が到来せざるよう切望するとともに、さきの声明を実現し、科学者としての節操を守るためにも、戦争を目的とする科学の研究には、今後絶対に従わないというわれわれの固い決意を表明する。」とある。1967年の声明「軍事目的のための科学研究を行わない声明」にも、「ここにわれわれは、改めて、日本学術会議発足以来の精神を振り返って、真理の探究のために行われる科学研究の成果が又平和のために奉仕すべきことを常に念頭におき、戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わないという決意を声明する。」とある。この時は、ベトナム戦争の「後方支援基地」としての日本の戦争協力のリアルが背景にあった。それゆえ、通常あまり使わない「絶対に」という言葉を二度も声明で使ったのは、1950年は第二次世界大戦だけでなく、朝鮮戦争との関係が、1967年はベトナム戦争との関係があったことに留意する必要があるだろう。

戦後70年にあたる2015年、安倍政権は、軍事研究を「安全保障技術研究」と言い換えて、研究費にあえぐ研究者の前にニンジンをぶら下げた。この研究が、いずれ米国との「集団的軍事共同研究」につながらないという保証はない。日本学術会議は議論を重ねた結果、2017年3月、「安全保障技術研究推進制度」について、「政府による研究への介入が著しく、問題が多い」として、研究者に慎重な対応を求めている(PDFファイル)。このような学術会議の存在が煙たくて仕方のない安倍政権は、2016年から学術会議会員の任命過程に、さまざまな形で介入するようになってきた。菅政権発足後の最初の大仕事が、日本学術会議会員候補者6人の任命拒否という荒技だった。これについては、問題発覚直後に書いた直言「日本学術会議6教授拒否事件」と、先週の直言「学問研究の自由の真正の危機」を参照されたい。

先週、16日に菅政権発足1カ月となった。安倍政権よりも、陰湿で粘着質なスターリン体制的手法が前面に出てきている。6教授をリストから除いた下手人が杉田和博官房副長官であったことは象徴的である。

安倍政権が「達成」したのは、特定秘密保護法や共謀罪に加えて、内閣人事局を通じた陰湿で高圧的な官僚統制である。メディア幹部と寿司食う関係は、菅政権になって、「首相とパンケーキを食う関係」に「進化」している。

日本学術会議を行革の対象にするとか、民営化するとか、6教授の任命拒否の理由は一切明かさないまま、それを「組織のあり方」にすり替える「攻めの論点ずらし」が行われている。日本の学問研究や科学技術の世界に、国家権力がここまで露骨に踏み込み、細かく統制を加えてきたのは、かつてないことだった。イエスマンの科学者ばかりを集めた日本学術会議から「学術」をとってしまったら、日本会議になってしまうという悪夢を見ないためにも、この問題を曖昧にしてはならない。怒りの持続が苦手な国民性という一般化はしたくないが、菅内閣支持率67%(『読売新聞』10月19日付)という数字をみていると、「大衆の忘却力」は手ごわい。これといかに向き合うか。重要な課題である。

《付記》議会議事録を含め、原文はカタカナまじり文になっているが、原則としてひらがなにした。読みやすさを重視して、漢字をひらがなにしたところもある。