自画自賛もここまで来ると…

コロナ危機のなかで政権を投げ出し、「政治的仮病」による「コロナ前逃亡」をはかったのだから、政界を引退して静かに過ごすのが普通の人間の感覚というものだろう。だが、この人物の場合、まったく逆に、最大派閥の会長になって、あちこちにしゃしゃり出てきて、とうとう、本当にとうとう、「危機の指導者とは」という「独占インタビュー」を雑誌に出すまでになったのである(冒頭左の写真)。『朝日新聞』1月8日付の広告を見て驚き、すぐに書店で購入した。本文10頁(153-162頁)には、「どの口が言う」(Look who’s talking!)の世界が広がる。手前味噌の自画自賛、自惚れと虚栄心の大言壮語、不都合な真実には一切触れず、自慢話のオンパレード。まさに、開いた口が塞がらない、である。

とはいえ、自慢話に入ると抑制が外れて、プーチンとの首脳会談を27回やったとか、外国首脳との会談は1075回におよぶとか、訪問先は延べ176カ国・地域になった等々、くどいほどの自画自賛である。会談の回数よりも、何を達成したのかという会談の質、中身が問われているのに、ひたすら数字が並ぶ。外務省の頭越しにやって大失敗した北方領土問題には一切触れず、拉致問題に至っては、家族会代表が続けて2人も亡くなっているのにスルーしている。首脳会談や訪問国の数を挙げて、「首相官邸の外交力」と胸をはってしまうところがすごい。プーチンとの不自然なまでに頻繁な会談の実態と、その悲惨な結末を知れば、このインタビューで相変わらず会談の回数ばかり語ることに誰しも違和感を覚えるだろう(直言「「外交の安倍」は「国難」――プーチンとトランプの玩具」)。「4島返還」原理主義者が、いつの間にか「2島返還」に転換したことへの弁解、言い訳すらないのにもあきれる(尾中香尚里「北方領土2島返還への転換を認めた元宰相の「売国」ぶり」)。

トランプを黙殺したのはなぜか

他方、インタビュー10頁のなかに、あれだけベタベタした関係を続けたトランプについての言及がまったくないのは驚きである。それこそ完全黙殺に近い。2016年11月、トランプが大統領選挙で勝利した直後、まだワシントンに現職のオバマ大統領がいるのに、ニューヨークのトランプタワー58階に、54万円もするゴルフドライバーを土産に訪れたのはどこの誰だったのか。2020年6月、平和的なデモに対して軍を投入して抑圧しようとしたり、2021年1月、支持者を煽動して、連邦議会議事堂に乱入させて死傷者を出すような危機を生じさせたりした「あぶないトランプ」からは距離をとったほうがいいと考えたからなのか。現職のバイデン大統領の手前、あそこまでトランプに近づきすぎたことに触れられたくないのか。「外交の安倍」がトランプについてまったく触れないというのは、あまりにも不自然である(詳しくは、直言「「トランプ時代」の歴史的負債――安倍晋三はトランプ敗北について何を語るのか」参照)。「危機の指導者とは」という自慢話で、トランプを完全に無視した理由を是非聞きたいものである。

「闘う政治家」安倍晋三――李登輝、チャーチル…と並べて語る

安倍晋三は、「闘う政治家であらねばならない」という決意で政治家を続けてきたという。笑わないで続けよう。台湾の李登輝元総統、英国の首相チャーチル、アーサー・グリーンウッドという3人の政治家から、「ここ一番の大勝負に強い信念を持って闘えるか。これが政治家の仕事だ」ということを学んだという。ならば聞く。あなたは、「ここ一番」の時にいつも逃げてきたではないか、と。2007年「9.12」の突然の政権投げ出しについては、「肉体的な限界を迎え、政権を続けることが不可能になってしまった」とあるが、あまりに軽い。2020年「8.28」、二度目の政権投げ出しについて、コロナ禍で国民を置き去りにして逃亡したことについて、インタビューのなかに一言もない。2007年には「肉体的な限界」を理由にしていたのに、2020年の投げ出しに言及がないのは、「肉体的」には問題がなかったからではないのか。モリ・カケ・サクラをはじめとする、首相としての資格が問われる問題については完全スルーである。衆院調査局によれば、「サクラ」問題において安倍は118回の「虚偽答弁」をしている。森友問題では139回である。こうした問題について、普通ならば、「不徳のいたすところ」として反省の言葉の一つでもほしいところだが、安倍にはそれは無縁である。しかし、そうした姿勢は、「危機の指導者」には最もふさわしくないのではないか。

人事・人望・胆力・責任の安倍?!

このインタビュー記事の白眉は、(1)人事の要諦は「情」よりバランス、(2)人の心をつかむこと、(3)「胆力」の有無、(4)「責任を引き受ける覚悟を持つ」という、「危機の指導者」に求められることを得意気に語るところだろう。はっきりいえば、ご本人はそのすべてにおいて失格のはずなのだが、上から目線で、若い政治家に向かって諭すように語るから驚きである。

(1)について。安倍政権の人事の失敗は明らかだろう。内閣人事局を活用して、忖度官僚を大量に生み出したことは何とも罪深い(直言「公務員は「一部の奉仕者」ではない――「安倍ルール」が壊したもの」参照)。東京高検検事長の定年延長問題の露骨さは特筆すべきものである。さすがにその不公正な人事は国民の反発を招き、とうの本人の賭けマージャンが発覚して終わったが(直言「検察官の定年延長問題――国家公務員法81条の3の「盲点」」参照)。お友だち重視の「情実」人事のどこにバランスがあるのだろうか(直言「安倍政権が史上最長となる「秘訣」――飴と鞭(アベと無知)」参照)。 インタビューでは直接名前は出てこないが、佐伯耕三秘書官。あの「アベノマスク」は、「国民にマスク2枚でも配れば静かになりますよ」という彼の進言という。佐伯はまた、「ステイホーム」を訴えるために、星野源に「勝手にコラボ」をやって大顰蹙をかったことも記憶に残っているだろう。

インタビューでは直接名前は出てこないが、佐伯耕三秘書官。あの「アベノマスク」は、「国民にマスク2枚でも配れば静かになりますよ」という彼の進言という。佐伯はまた、「ステイホーム」を訴えるために、星野源に「勝手にコラボ」をやって大顰蹙をかったことも記憶に残っているだろう。

(4)の「責任を引き受ける覚悟を持つ」。安倍がいうから笑ってしまう。安倍は、「責任は痛感するが、責任をとらない」という姿勢が一貫している。インタビューのなかで、リチャード・ニクソン第37代合衆国大統領の『指導者とは』という著書から、自分でやるべきことと、人に任せるべきことをわきまえることが大切だという指摘を引いている。こんな言葉はどこにでも、誰でもいっているから、ウォーターゲート事件で失脚したニクソンをなぜ持ち出すのかわからない。安倍の場合、国会で「私は立法府の長だ」「最高責任者は私だ」などと強弁して失笑をかったが、「責任」を強調するわりには、「責任」の意味がわかっていないのが安倍の安倍たる所以ではないだろうか(直言「安倍首相の「責任」の意味を問う」参照)。だから、「最終的な責任は自分で引き受ける。それがリーダーです。」と力んでみせても、「お前がいうか」という世界で、誰も共感しないだろう。

公文書改ざん、隠蔽、人事介入、権力の私物化等々、安倍がこの国にもたらした罪の深さを思うと身震いするくらいである(直言「「総理・総裁」の罪――モリ・カケ・ヤマ・アサ・サクラ・コロナ・クロケン・アンリ・・・」参照)。たくさんの違憲行為を繰り返してきた「憲法違反常習首相」としての安倍の責任も計り知れない。何よりも、首相も議員もやめると国会答弁で明言したために、一人のまじめで誠実な公務員が命を絶った。この人の死に最も深く関わっているのは安倍およびその夫人である(直言「公文書改ざん事件と「赤木ファイル」――衆議院「予備的調査」」)。若い議員に向かって、「責任を引き受ける覚悟」を説くならば、まず自らが実践すべきであろう。

なお、10頁のインタビューの最後は、「国体の根幹である皇室のあり方」として男系継承へのこだわりを打ち出して終わる。「国体」という言葉づかいにも驚くが、日本国憲法2条による象徴天皇制の継続について危機感をもつ明仁上皇に対して、冷やかに対応したのは安倍晋三その人だった(直言「天皇退位めぐる法と政治――安倍流権力私物化はどこまでも」)。

指導者の危機ではないか

新春からこの無反省で自己チューなインタビューを読まされて、気分が重くなった。コロナ禍で緊急事態宣言が繰り返され、国民生活が大きく損なわれているとき、まともな指導者ならば、国民の健康と生活を守るために真剣に取り組み、対策や対応が失敗となれば謙虚に反省し、そこから教訓を導く。決して嘘はつかない。ウイルスは意思を持たないから、ウイルス対策における「前例のない自由制限には、前例のない透明性が必要」だからである。だが、安倍の場合はすべて逆である。

コロナ対応の初期の頃、直言「安倍首相に「緊急事態」対処を委ねる危うさ――「水際」と「瀬戸際」の迷走」をアップした。指導者は専門家のアドバイスを謙虚に聞く耳が必要だが、安倍にはそれがない。心地よいことをいってくれる「専門家」しかまわりに集めない。意見する専門家は干す。これは一貫している(直言「この国の「目詰まり」はどこにあるか――日独の指導者と専門家」)。雑誌『選択』2018年9月号「巻頭インタビュー」で細川護煕元首相はこう述べている。「安倍首相からは、総理在任歴代一位とか、東京五輪をやりたいとか、私的名誉欲しか見て取れない。西郷隆盛のいうリーダーに最も必要な「無私」を感じない。「無私」は謙虚さに通じ、人を見る目も培われる。首相の周りに忖度する人ばかりが集まり、率直に意見具申する人がいないのも、このためだろう」と。

この直言では「危機」における指導者の言葉と所作について何度も書いてきた(特に、その2:西日本豪雨と「赤坂自民亭」と、その3:「東日本大水害」と政治参照)。いま、この国だけでなく、世界にまともな指導者がいるだろうか。「危機の指導者」よりも、指導者がいない危機、「指導者の危機」が問われているのではないか。

男でも、首相になれるの?――常識の逆転を

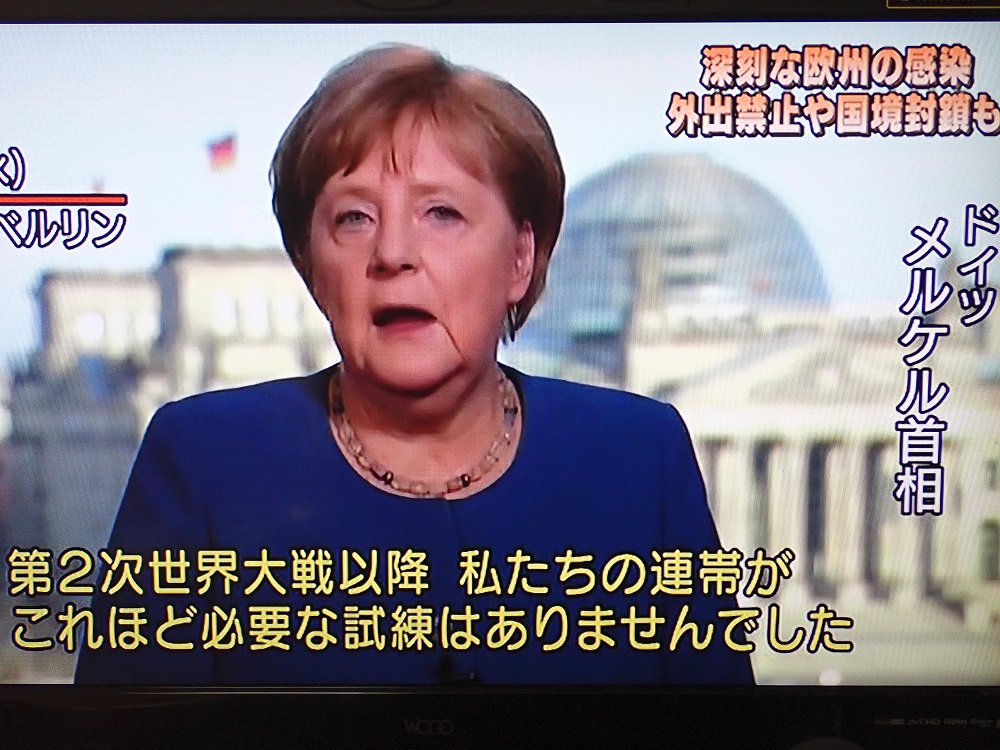

『朝日新聞』1月6日付16-17面に、宝島社の全面広告が掲載された(冒頭右の写真)。昨年5月11日にも「ワクチンもない、クスリもない。タケヤリで戦えというのか。このままじゃ、政治に殺される」という全面広告が出たのを思い出す。今回は、真っ赤なジャケットと、あの手の形をみればわかるだろう(下記の写真参照)。ドイツ前首相、アンゲラ・メルケルである。タイトルは、「男でも、首相になれるの?」という奇抜なもので、こう続く。

「ドイツでは、子どもたちからこんな質問が出るらしい。16年間、女性が首相を務めた結果だ。何だか痛快な気持ちになるのはなぜだろう。人類の間にはびこるつまらぬ上下関係が、鮮やかにひっくり返されているからだろう。わずか16年で、常識なんてぱっと変わる。さあ2022年。ちょっと上を見上げてみる。次のガラスの天井は何だろうか。変わりそうで変わらない働き方改革だろうか。いまだはびこる長老政治だろうか。ほんの少しでもひびが入れば、ガラスはもろく壊れてゆく。宝島社」

メルケルと安倍はどこが違うか――真の「危機における指導者」とは

自国ファーストの指導者が多いなかで、メルケルは徹底的なEU重視と協調路線を貫いた。その評価はこれからだろう。先週、カティ・マートン=倉田幸信・森嶋マリ訳『メルケル――世界一の宰相』(文藝春秋、2021年)を購入して、いま「積ん読」中である。1月2日、NHKの「BS世界のドキュメンタリー」で、「メルケルが残したもの――16年間の足跡」(Magneto フランス、2021年) をみた。旧東独出身の女性、容姿や髪型・服装などで嘲笑を浴びることも少なくなかったメルケルについて、フランスの女性ジャーナリストが迫った興味深い作品である。特に旧東独時代について、いろいろと発見があった。安倍晋三が自らを「危機の指導者」に重ねて悦にいったインタビューを読みながら、このメルケルの16年を思い出していた。特にコロナ危機に対する彼女の言動は安倍と実に対照的である。

コロナ危機が始まったばかりの頃、誰しも不安だった。各国の指導者たちも対応にためらいもみられた。だが、ロベルト・コッホ研究所(RKI)の科学的知見に基づく進言に基づき、メルケルは非常に強い措置を打ち出す。その前に、国民に向けて演説を行った。その2020年3月20日の演説を想起しよう(直言「「コロナ危機」における法と政治――ドイツと日本」)。再度引用する。

・・・開かれた民主主義に必要なことは、私たちが政治的決断を透明にし、説明すること、私たちの行動の根拠をできる限り示して、それを伝えること、理解を得られるようにすることです。もし、市民の皆さんがこの課題を自分自身の課題(IHRE Aufgabe)として理解すれば、私たちはこれを乗り越えられると固く信じています。このため次のことを言わせてください。事態は深刻です。あなたも真剣に考えてください。東西ドイツ統一以来、いいえ、第二次世界大戦以来、これほど市民による一致団結した行動が重要になるような課題がわが国に降りかかってきたことはありませんでした。・・・私たちは民主主義社会です。私たちは強制ではなく、知識の共有と協力によって生きています。これは歴史的な課題であり、力を合わせることでしか乗り越えられません。・・・

いま読み直しても、安倍晋三が「1、2週間が瀬戸際」「2週間後にはピークアウト」等々、緊急事態宣言の発出、延長を繰り返しながら、科学的根拠のない希望を語り、結局、8月には逃亡してしまったのとは対照的である。メルケルは16の州首相たちとの根回しにも気をつかいつつ、国民にはしっかりと前を向いて訴えていた。危機における指導者のありようとして、安倍晋三とは大きな違いである。特に印象に残っているのは、2020年12月9日のクリスマス前の議会演説である。この時、日本は、菅義偉政権になっていた。安倍と異なり、菅の発する言葉は指導者のそれではなかった(直言「メルケルと“ガースー”――「危機」における指導者の言葉と所作(その4)」参照)。

メルケルは、「私たちはパンデミックとたたかう、おそらく決定的な段階にある」と述べ、市民に徹底した接触禁止を求めている。「今我々がクリスマス前に過度に多くの人と接触し、それに続いて祖父母と過ごす最後のクリスマスとなろうものなら、我々はかなりのものを失うことになろう」。メルケルの12分間の「感情的演説」を下記の動画で視聴いただきたい。当然ドイツ語だが、手を振り上げ、感情を表に出して国民に訴えている(ここから動画参照。特に58秒あたりから)。

2020年3月20日と12月9日の2つの演説から見えてくるのは、「危機における指導者」の言葉と所作である。メルケルのような指導者を失った世界は、いま「指導者の危機」(まともな指導者がいない危機)に陥っているのではないか。

《文中敬称略》