砂川事件最高裁判決の「仕掛け人」 2008年5月26日

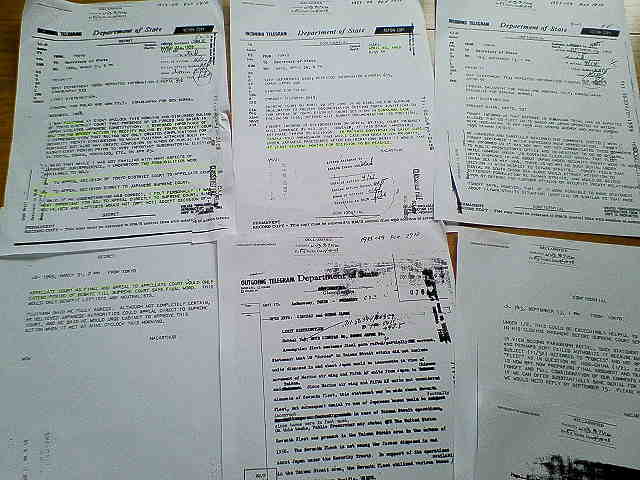

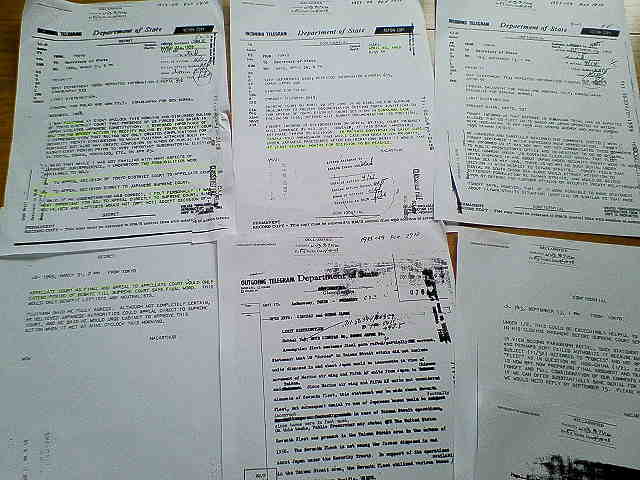

4月29日午後、共同通信記者から携帯に電話が入った。 米国立公文書館で、新原昭治氏(国際問題研究者)が発見した、砂川事件判決をめぐる秘密文書についてコメントしてほしいという。来年、判決から半世紀を迎える砂川事件。何か因縁を感じたが、その生々しい一次資料を見たときは、思わず「うーん」と唸った。天皇機関説事件関連の文部省思想局資料が米国立公文書館で発見されたときも興奮を覚えたが、今回の場合は、一地方裁判所の判決をめぐる米国の対応の素早さと、根回しの執拗さと周到さに何よりも驚いた。

米国立公文書館で、新原昭治氏(国際問題研究者)が発見した、砂川事件判決をめぐる秘密文書についてコメントしてほしいという。来年、判決から半世紀を迎える砂川事件。何か因縁を感じたが、その生々しい一次資料を見たときは、思わず「うーん」と唸った。天皇機関説事件関連の文部省思想局資料が米国立公文書館で発見されたときも興奮を覚えたが、今回の場合は、一地方裁判所の判決をめぐる米国の対応の素早さと、根回しの執拗さと周到さに何よりも驚いた。

この文書について語る前に、砂川事件とは何かについて簡単に解説しておこう。法律を学ぶ学生でも、砂川事件といえば、裁判所が「高度の政治性」の故に違憲審査を差し控える法理(統治行為論)を用いた事件くらいの知識しかない人も少なくない。厳密にいえば、最高裁はたっぷり政治性のある判断に踏み込んでおり、統治行為論のケースとはいえないのだが、そのことについては、ここでは立ち入らないでおこう。事件の経過はこうである。

1955年から米国は、日本をアジアの戦略拠点とするために、大型機の離発着可能な滑走路を必要とした。そこで、東京の立川のほか、横田、小牧、伊丹など5飛行場の拡張計画を打ち出した。立川飛行場拡張のため農地の強制収用が予定された砂川町では、議会が全会一致で反対を決議。町議会議長を闘争委員長として、基地拡張に抵抗した。労組や学生も支援して、大きな基地拡張反対闘争に発展していった。その過程において事件は起きた。1957年7月8日、反対する農民・学生らが、たまたま簡易な柵が倒れたので、基地内に4.5メートルほど立ち入ったところ、この行為が、安保条約に基づく刑事特別法2条(施設・区域を侵す罪)に違反するとされ、7人が起訴されたのである。これが世にいう砂川事件である。

一審の東京地裁(伊達秋雄裁判長)は、1959年3月30日に、 (1) 憲法9条は自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない、 (2) わが国の安全保障は、国連の安保理がとる軍事的安全措置等を最低線とする、 (3) わが国が合衆国軍隊の駐留を許容することは、指揮権の有無等にかかわらず、憲法9条2項により禁止される陸海空軍その他の戦力の保持に該当する、 (4) 合衆国軍隊の施設・区域の平穏が一般国民と同種法益よりも厚い保護を受ける合理的理由は存在しないとして、被告人全員に無罪の判決を言い渡した。この判決は「伊達判決」として知られる。

検察官は最高裁に跳躍上告。同年12月16日、最高裁大法廷(裁判長・田中耕太郎長官)は、 (1) 憲法は自衛権を否定しておらず、無防備・無抵抗を定めたものではなく、他国に安全保障を求めることを禁じていない、 (2) 憲法9条2項で保持を禁止されている戦力とは、「わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力」をいい、駐留米軍はこれに該当しない、 (3) 日米安保条約の憲法適合性については「高度の政治性」を有することから、「一見極めて明白に違憲無効」と認められない限り司法審査になじまない、 (4) 安保条約は、違憲無効であることが一見極めて明白であるとは到底認められないと判示して、一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。差し戻し審で、被告人の罰金刑2000円が確定した(1963年12月7日)。なお、1968年12月、米空軍司令官は立川基地滑走路の延長計画中止を発表し、翌69年4月、閣議で土地の収用認定が取り消された。結局、基地拡張は行われなかった(「砂川闘争」との関係など、詳しくは浦部法穂他編『ドキュメント・日本国憲法』〔日本評論社、1998年〕参照)。

砂川事件については、時間的経過に注意してほしい。一審の違憲判決が出たのが1959年3月30日、それを破棄する最高裁判決が出たのが、同じ年の12月16日である。この時期は、安保条約改定に向けて日米間の詰めの協議が行われていた。新安保条約が署名されるのは、1960年1月19日である。もし検察官が東京高裁に控訴していれば、最高裁判決は年内には不可能であり、1960年にずれ込んでいただろう。最高裁判決が、新安保条約締結の1カ月前に出されたことから、その締結をスムースにするために跳躍上告が行われたと推測されてきた。その隠された背景が、今回の文書によって明らかとなったわけである。

秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応なども分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対する米国の最初のリアクションだった。

電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。

国務省・受信電報〔極秘〕

1959年3月31日午前1時17分受信〔日本時間同日午後2時17分〕

発信元・東京〔米大使館〕

電報番号・1969、3月31日午後2時

至急伝

国務省宛。太平洋軍司令部、在日米軍宛限定配布

今朝8時に藤山と会い、米軍の駐留と基地を日本国憲法違反とした東京地裁判決について話し合った。私は、日本政府が迅速な行動をとり、東京地裁判決を正すことの重要性を強調した。私はこの判決が、藤山が重視している安保条約についての協議に複雑さを生み出すだけでなく、4月23日の東京、大阪、北海道その他のきわめて重要な知事選挙を前にしたこの重大な時期に、大衆の気持ちに混乱を引き起しかねないとの見解を表明した。 私は日本の法体系のことはよく知らないものの、日本政府がとり得る方策は二つあると理解していると述べた。

1.東京地裁判決を上級裁判所(東京高裁)に控訴すること

2.同判決を日本の最高裁に直接、上告〔跳躍上告〕すること

私は、もし自分の理解が正しいなら、日本政府が直接、最高裁に上告することが非常に重要だと個人的には感じている、それは社会党や左翼勢力が控訴審〔東京高裁〕の判決を最終のものと受け入れることはなく、控訴審への上訴は最高裁が最終判断を示すまで論議の時間を長引かせるだけだからと述べた。これは、左翼勢力や中立主義者を益するだけだろう。

藤山は全面的に同意すると述べた。完全に確実とは言えないが、藤山は日本政府当局が最高裁に跳躍上告することはできるはずだとの考えであった。藤山は今朝9時に開催される閣議でこの行動を承認するように勧めたいと語った。

マッカーサー

閣議のわずか1時間前に、しかも早朝に駐日米大使が外務大臣と会う。異例である。しかも用件は一つ。上訴の二つの方法を示し、高裁に控訴するのではなく、最高裁に跳躍上告するように促すことだった。閣議では当然、判決への対応が話し合われる。だが、外務大臣が駐米大使の意を受けて、跳躍上告を主張する。何とも異例な展開である。

というのも、砂川事件は刑事事件である。一審の無罪判決に対しては控訴は当然だが、それは検察官が決めることである。ただ、駐留米軍が憲法違反とされた以上、内閣としての対応はありうる。しかし、内閣が上訴を決めるわけではない。検察独立の原則があり、捜査や起訴・不起訴の決定、上訴の有無などは検察官が決める。一審が無罪判決を出した以上、検察官としては当然、高裁に控訴して有罪をとりにいく。

刑事訴訟法406条は、最高裁に、「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」に関して、「裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる」という権限を与えている。これが跳躍上告である。この「規則」とは刑事訴訟規則(1948年12月1日最高裁規則第32号)のことであり、その254条1項には、「地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対しては、その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断…が不当であることを理由として、最高裁判所に上告することができる」としている。ただ、これまで、刑事事件で違憲判断が出て、跳躍上告をしたケースは、この砂川事件だけである。自衛隊違憲判決が一審の札幌地裁で出された長沼事件は行政事件であり、これは札幌高裁に控訴され、最高裁までいって確定した。跳躍上告という手法がその後一度も使われなかったのは、違憲判断が不当ということを理由とした上告なので、最高裁に何らかの憲法判断を求める傾きがある。最高裁は憲法判断にきわめて慎重であり、跳躍上告がその後使われなくなったのも、ある意味では当然かもしれない。

それにしても、この跳躍上告というアイデアを駐日米大使から強く示唆された藤山外相が、閣議でそれを強く主張したから跳躍上告になったのかどうか。また、検察官は、駐日米大使の働きかけとは別に、独自に跳躍上告の判断をしていたのかどうか。それはわからない。

一般に法務大臣は、検事総長を通じて、起訴・不起訴などについて指揮することができる(検察庁法14条)。これが有名な「指揮権発動」であり、造船疑獄で、当時の佐藤栄作自由党幹事長の逮捕をやめさせた犬養法相の指揮権発動はあまりにも有名である。藤山外相の意見を聞いた法相が、跳躍上告をするように検察官に指示したかどうかはわからない。ただ、駐日米大使が跳躍上告を強く促すことで、岸内閣はより迅速にこの問題を対処することを迫られたことは確かだろう。結果的に、跳躍上告が選択された。米国や日本政府の関心は、被告人の有罪・無罪を超えて、安保条約に基づく米軍駐留を憲法違反とした一審判決をいかに迅速かつ適切に取り除くかにかかっていた。今回発見された文書のなかに、私が驚いた電報がもう一つある。

国務省・受信電報〔秘〕

1959年4月24日午前2時35分受信〔日本時間は同日午後3時35分〕

発信元・東京〔米大使館〕

宛先・国務長官

電報番号・2200、4月24日午後4時

復唱情報・太平洋軍司令部、在日米軍司令部宛て

最高裁は4月22日、最高検察庁による砂川事件の東京地裁判決の上告趣意書の提出期限を6月15日に設定した。これに対し弁護側は、その立場を示す答弁書を提出することになる。

外務省当局者が我々に知らせてきたところによると、上訴についての全法廷での審理は、おそらく7月半ばに開始されるだろう。とはいえ、現段階では決定のタイミングを推測するのは無理である。私的な対話のなかで担当裁判長の田中〔耕太郎最高裁長官〕は大使に、本件には優先が与えられているが、日本の手続きでは審理が始まったあと、決定に到達するまでに少なくとも数カ月 (at least several months)かかると語った。

もう一度時間的経過を追うと、一審判決が出たのが3月30日(月)、マッカーサー大使が藤山外相と会い、跳躍上告を示唆したのが31日(火)、検察が最高裁に跳躍上告を行うのが4月3日(金)である。そして、4月24日(金)、田中最高裁長官と大使との「私的な対話」(private conversation)が行われる。最高裁判決は12月16日(水)である。

マッカーサー大使と藤山外相との会談、同大使と田中最高裁長官との「私的な対話」がなかったら、この判決はどうなっていただろうか。同じ結果だったという評価もあり得る。しかし、閣議が開かれる直前に、米国の駐日大使が直接、跳躍上告を強く示唆するというのは、やはり尋常ではない。「米国はきわめて急いでいる」というメッセージは、内閣、法務省、検察庁に確実に伝わる。担当検察官が、最初は東京高裁への控訴を主張したかどうかもわからない。いずれにせよ、大使の動きが、「急げ」という流れを促進したことは確かだろう。

田中最高裁長官の「少なくとも数カ月」という言い方も異例である。大法廷での審理、しかも安全保障や条約が論点となった初めてのケースである。そう簡単に結論は出せない。しかし、最高裁長官は「とにかく急いで数カ月以内に結論を出します」というメッセージを駐日大使に伝えてしまったわけである。だから大使は、国務長官に「少なくとも数カ月」、つまり1959年のうちに結論が出ると示唆する電報を送信したわけである。

だが、これは司法の長のすることだろうか。「具体的な事件に関係しているのでお会いできない」という態度がなぜとれなかったのか。大津事件でも、条約改定の問題がかかわっていた。事柄の性格は異なるが、司法のトップが、外国政府の要望を受けて、期限まで示して、一審判決の破棄を事実上約束する。これは異様である。この国の司法権の独立は、この国の国家主権を侵害する外国によって傷つけられたともいえる。

さて、この文書の件では、共同通信の配信により、同日付の『東京新聞』『中国新聞』『高知新聞』が報道した。『毎日新聞』と『しんぶん赤旗』の4月30日付も報じたが、『朝日新聞』はこの件では沈黙を守った。

さて、この文書の件では、共同通信の配信により、同日付の『東京新聞』『中国新聞』『高知新聞』が報道した。『毎日新聞』と『しんぶん赤旗』の4月30日付も報じたが、『朝日新聞』はこの件では沈黙を守った。

『東京新聞』の見出しは、「判決破棄へ 米露骨介入」「駐日大使、最高裁長官らと密談」というもの。『毎日新聞』は第1社会面の受け記事で、「司法の独立どこへ」「元被告怒りあらわ」という見出しで、この「密談文書」の反響を伝えている(奥平康弘氏らのコメント付記事、英文付記事も)。『毎日』は、田中最高裁長官と米大使との「密談」に重点を置いて紹介したのに対して、共同通信は、米大使が外務大臣に、最高裁への跳躍上告を示唆した点に注目した。私のコメントも、もっぱらこの跳躍上告を米側が押しつけてきたところに限定したものだった。以下、記録としてコメントを下記に転載する。名古屋高裁判決についての長いコメントと同じく、携帯メールを使って送稿し、早版に間に合わせた。以下、その短時間の「作品」を転載しよう。

水島朝穂・早大法学学術院教授(憲法)の話

伊達判決をめぐり最高裁への「跳躍上告」が実は、米側のアイデアに基づくものだったのではないかという疑惑が、半世紀を経て明らかになった。一国の安全保障をめぐる問題が外国からの「指示」に左右される異様さを強く感じる。駐留米軍を違憲と断じた伊達判決は、1960年の日米安保改定を翌年に控えたタイミングで出された。この判決で駐留米軍の正当性が揺らぎ、改定作業が円滑に進められない事態を恐れ、米側は最高裁判断を迅速化させるために跳躍上告を示唆したのだろう。日本の自主性が損なわれた歴史の闇が白日の下にさらされたことは、日米安保条約の不平等性だけでなく、「テロとの戦い」を含めた米主導の現代の安全保障の在り方を見直す絶好の機会にもなるだろう。

(『東京新聞』『中国新聞』『高知新聞』2008年4月30日付)

付記:本稿は、5月12日にUPする予定だったが、胡錦濤早大訪問をめぐる「事件」のため、連続2回にわたって掲載延期になっていたものである。なお、当該文書を直言で紹介するについては、共同通信外信部次長の辰巳知二氏にお礼申し上げたい。

トップページへ

米国立公文書館で、新原昭治氏(国際問題研究者)が発見した、砂川事件判決をめぐる秘密文書についてコメントしてほしいという。来年、判決から半世紀を迎える砂川事件。何か因縁を感じたが、その生々しい一次資料を見たときは、思わず「うーん」と唸った。天皇機関説事件関連の文部省思想局資料が米国立公文書館で発見されたときも興奮を覚えたが、今回の場合は、一地方裁判所の判決をめぐる米国の対応の素早さと、根回しの執拗さと周到さに何よりも驚いた。

米国立公文書館で、新原昭治氏(国際問題研究者)が発見した、砂川事件判決をめぐる秘密文書についてコメントしてほしいという。来年、判決から半世紀を迎える砂川事件。何か因縁を感じたが、その生々しい一次資料を見たときは、思わず「うーん」と唸った。天皇機関説事件関連の文部省思想局資料が米国立公文書館で発見されたときも興奮を覚えたが、今回の場合は、一地方裁判所の判決をめぐる米国の対応の素早さと、根回しの執拗さと周到さに何よりも驚いた。