前回は私の身近で起きた痴漢冤罪事件について書いたが、担当している導入演習(1年ゼミ)でも、同様の事件について、学生たちが取り上げたことがある。

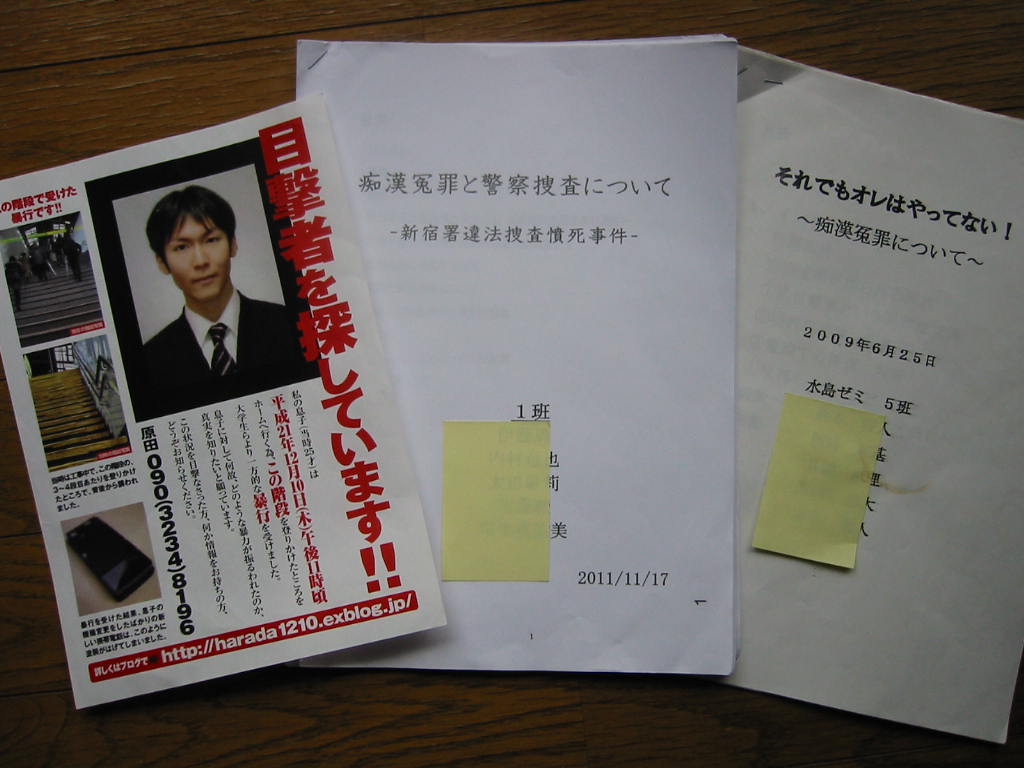

1年ゼミでは、班ごとにテーマを自分たちで見つけ、調べ、レジュメを作り、報告し、討論している。昨年11月17日の授業では、2011年度1年ゼミの1班が、「痴漢冤罪と警察捜査について」と題して報告した。班長のI君は、ゼミ前期のフィールドワークで東京地裁に行き、初めて裁判を傍聴して以来、しばしば自分で傍聴を行ってきたという。そんななか、ある裁判を傍聴した後、原告の母親にインタビューさせていただいたそうである。取材をもとに組み立てたA428頁のレジュメは、1年生としては力作だった。学生たちが取り上げた事件の概要はこうである。

2009年12月10日午後11時頃、大学職員の原田信助さん(当時25歳)は職場の懇親会の帰り、新宿駅15、16番線の階段を登りかけたところ、すれ違った女子学生に「腹を触った」と言われ、仲間の大学生2人に階段から突き落とされて暴行を受けた。原田さんは新宿西口交番に任意同行を求められ、その後新宿署に移送された。暴行の被害者として事情を聞かれるものとばかり思っていたのに、痴漢容疑者として厳しい取り調べを受けることになった。「早く家に帰りたい。せめて友人に電話をかけたい」という申し出も無視された。他方、別室で行われた女子学生への事情聴取のなかで、「腹を触った」という男の服装が原田さんとは異なることが判明し、女子学生は被害届けも出さずに帰宅してしまった。原田さんが受けた暴行について、警察官は「被害届けを出して裁判で相手側と争うしかない」と言うばかりだった。23時から翌早朝5時までの長時間拘束。原田さんは心身ともに憔悴しきった状態で都内をさまよい、母校・早大のある地下鉄東西線早稲田駅まできて、列車に身を投げてしまった。遺族は、2011年4月26日、「警察の違法な取り調べによって精神的苦痛を受けた」として、東京都を相手取り、国家賠償請求訴訟を起こした。I君が傍聴したのは、この訴訟の第3回口頭弁論だった。

実は原田さんは、警察における取り調べの一部始終をICレコーダーに録音していた(ここをクリック)。そこには、暴行の被害者の原田さんを頭から痴漢容疑者と決めつける警察官の強引な取り調べの模様がリアルに記録されている。

学生たちは、これを単なる「痴漢冤罪事件」としてではなく、「新宿署違法捜査憤死事件」と称すべきだという立場で報告した。突然階段から突き落とされ、暴行を受けた被害者だと思っていたのに、いつの間にか痴漢容疑者にされていた。屈辱に耐えかね、自ら命を絶った。あまりに痛ましい。

痴漢は女性を深く傷つける卑劣な犯罪である。ただ、物的証拠を確保することがむずかしいという事情もあって、被害者の証言が通常の犯罪に比して過大に評価される傾きがある。警察、検察の取り調べ段階でも、断定や、決めつけの傾向が強まる。もちろん、痴漢は悪質な犯罪であり、計画的・常習的なものまである。他方、被害者の勘違いや、誤認(別人の犯行)、腹いせによる虚偽通報なども存在する。例えば、電車内での携帯電話使用を注意されたことに腹をたてた女性が、虚偽の通報をして会社員が逮捕、起訴、有罪判決を受けたケースである。会社員が、この女性を訴えた損害賠償訴訟は最高裁まで行き、差し戻し審の東京高裁では、損害賠償こそ認められなかったものの、判決理由のなかで痴漢行為がなかったことが確認され、これが確定した。事件発生から13年もたっていた。

刑事手続の大原則は、「疑わしきは被告人の利益に」である。では、この無罪推定原則が、こと痴漢事件においては、なぜ機能しにくいのだろうか。そこを見てみよう。なお、その前に一言。私は、痴漢犯罪に対して目をつぶろうとか、女性が大げさ過ぎるなどと言いたいのでは決してない。ただ、憲法が人権条項の3分の1近くを、刑事手続に関する手厚い保障にあてているにもかかわらず、被疑者・被告人の権利について、一般市民の認識は必ずしも十分なものではない。痴漢事件の実務と報道にももっと憲法の視点を。これが本連載を掲載するに至った問題意識であり、飯島滋明氏が訴えたいことでもある(飯島「冤罪と国家権力・メディア」『法と民主主義』2011年10月号)。

実務では、「この人、痴漢!」の一言で、現行犯逮捕がいとも簡単に行われている。痴漢事件では、起訴されればほとんどが有罪になる。ある日突然、誤認や勘違いなどで社会的地位を失い、生計の途を絶たれる。前回「直言」で書いた知人の憲法研究者の事件のように、勾留請求の却下、検察の準抗告なし、2日で釈放、不起訴というのは、実に稀なケースである。

裁判官の使命は「無罪の発見」にあるにもかかわらず、痴漢事件では最初から犯人と決めつけて臨む傾向が強いことも否定できない。満員電車は一種の密室である。そこで起きたことについて、疑いをかけられた人は圧倒的に不利である。すし詰め状態の満員電車のなかで、揺れたはずみに女性に触れてしまい、誤解を受けたことなら、私でも経験がある。 3年ほど前、私の同僚が中央線の特別快速に乗り、右手にかばん、左手にドイツ語文献のコピーを持って立っていた。彼がコピーを読もうとした時、30歳代と思われる大柄な女性が、突然振り向いて、怒りの形相で彼に向って、「何をしたいの!」と2回も大声をあげた。びっくりした同僚は、うつむいて小さな声で「べんきょう」と言って、コピーを見せたところ、その女性は沈黙し、何事もなかったかのように背を向けた。以来、同僚は特別快速に乗れなくなったという。このケースは本当に紙一重だったと思う。一歩間違えば、翌日の朝刊社会面下に一段見出しで「大学教授、電車内で痴漢」の記事が出る可能性は十分にあったからである。

2009年4月14日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、女子高校生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた防衛医科大学教授(国文学)に対して、一、二審の懲役1年10月の実刑判決を破棄し、無罪を言い渡した。この判決は、満員電車内の痴漢事件については「特に慎重な判断をすることが求められる」という初判断を示した。そうすべき理由として判決は、(a)被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくいこと、(b)被害者の供述が唯一の証拠である場合が多いこと、(c)被害者の思い込みなどによって被害申告がされ、犯人とされた場合に、有効な防御を行うことが容易ではないこと、を挙げる。

この観点から、判決は次のように述べる。本件で証拠とされるものは被害者Aの供述のみであって、物的証拠が存しないこと(被告人の手指の繊維鑑定が行われたが、Aの下着に由来するものであるかは不明)、被告人には前科、前歴がないことから、Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があることである。

即ち、(1)Aが述べる痴漢被害は、相当執拗かつ強度なものであるにもかかわらず、Aは車内で積極的な回避行動をとっていない。(2)そのことと、Aの積極的な糾弾行為がそぐわない。(3)Aが成城学園前駅でいったん下車しながら、車両をかえることなく、再び被告人のそばに乗車したのは不自然である。以上から、被告人が犯行を行ったと断定するについては、合理的な疑いが残るというべきである、と。

かくして判決は、「被告人に強制わいせつ罪の成立を認めた第一審〔東京地裁〕判決及びこれを維持した原判決〔二審の東京高裁判決〕には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」として、破棄差し戻しをして東京高裁でもう一度審理に時間をかけることを避け、直ちに無罪の判決を下した(破棄自判)。

この判決は3対2の僅差だった。2人が補足意見を、2人が反対意見を書いている。那須弘平裁判官(弁護士出身)の補足意見では、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則も、有罪判決に必要とされる「合理的な疑いを超えた証明」の原理も、突き詰めれば冤罪防止のためにあることが改めて確認されている。客観的証拠がないに等しい痴漢事件では、結局、「合理的な疑いを超えた証明」の原理をどのように具体的に適用するかで意見が分かれる。

この点、那須裁判官は、被害女性の供述内容の「詳細かつ具体的」「迫真的」「不自然・不整合な点がない」という一般的・抽象的な理由だけで信用性を認定することに慎重な姿勢をとる。普通の能力をもつ者なら、虚偽、錯覚、誇張があってもそれを法廷で「具体的で詳細」な体裁を整えたものにすることは十分可能だから、と。公判での被害者の供述が「迫真的」「不自然・不合理な点がない」からといって、それだけで被害者の主張が正しいと即断することには危険を伴い、それだけ事実誤認の余地が生ずる。こうして、那須裁判官は、本件では「合理的な疑いを超えた証明」はなされておらず、無罪という多数意見に与するということになる。

近藤崇晴裁判官(裁判官出身)は那須裁判官に同調しつつ、被害者と被告人の供述が「水掛け論」になっており、他の証拠に照らしても真偽不明であれば、公訴事実は証明されていないことになると指摘している。

これに対して堀籠幸男裁判官(裁判官出身)と田原睦夫裁判官(弁護士出身)が反対意見を書いている。

堀籠裁判官はまず、事実誤認の主張に対する最高裁の審査のあり方を一般的に説く。最高裁で事実認定の適否が問題になるときは、控訴審よりも事後審査に徹し、原判決の判断が論理則や経験則に反するか否か、また、これに準ずる程度にその判断が不合理であることが明らかに認められる場合でなければならないとする。田原裁判官もほぼ同様の立場である。このような観点から両裁判官ともに、被害者Aの供述と被告人の供述のどちらに信用性があるかを検討していく。

堀籠裁判官は、前述の理由(1)、車内での回避行動に対する疑問については、朝の通勤・通学時における小田急線の急行・準急の混雑の程度に注目する。そのような状況下での回避行動は困難であり、気後れや羞恥心から我慢していたということもあり得るとする。理由(2)については、停車駅が近づいたのだから反撃的行為に出たのだと指摘し、(3)については、同じ位置に戻ったのはAの意思ではなく、「押し込まれた結果」であるとする。以上から被害者Aの供述内容は自然であり、これをもって不自然、不合理というのは無理であるとする。田原裁判官の主張もほぼ同様である。

最高裁の小法廷は裁判官5人で構成される。このままでは、被害者Aの供述をどの程度信用するかという点で、2対2の「水掛け論」になってしまう。そこで、藤田宙靖裁判官(学者出身)が理由を一言も付すことなく、無罪の結論に同調した。その結果、3対2の僅差で無罪判決になったものである。

藤田裁判官は、被告人を有罪とすべき「合理的疑いを超えた証明」がなされたかについて疑いがあるという一点において、無罪判断に与したのだろう(「ピアノ伴奏拒否訴訟判決」における藤田意見にも注目)。もし藤田裁判官が反対意見の側に与すれば、3対2で被告人は有罪になっていた。この紙一重の無罪判決は、被告人にも問題な点がいろいろとあったとしても、「合理的な疑いを超えた証明」がなされなかった以上、無罪とするほかはないという原則の大切さを改めて確認させてくれる。

とはいえ、相当悩んだ末の結論だったに違いない。補足意見にも反対意見にも、それぞれに裁判官たちの苦渋の跡が見て取れる。いずれも、満員電車内での出来事にかなり詳しくコミットしているが、反対意見の方は特に女性の心理を推察しながら、ネクタイをつかむ行為などについても判断を加えている。女性の心のありようにまで裁判官の意見が対立する。それだけ痴漢事件の判断はむずかしいということである。

反対意見を書いた2人の裁判官は、特に女性の心理を重視する。私は「満員電車は一種の密室である」と書いたが、それは痴漢の疑いをかけられた男性だけでなく、実は女性についても同様ではないか。反対意見が「犯人との争いになることや周囲の乗客の関心の的となることに対する気後れ、羞恥心」を重視するのも、満員電車内での女性の心理状態への配慮からだろう。これは痴漢事件のような性的被害の場合に無視できない点であり、その限りで反対意見にも聞くべきものがある。

しかし、それにもかかわらず、供述証言だけしか存在しないというとき、これを慎重に評価することが求められるのである。被告人が「やった」のか「やらなかった」のかがフラットに問題にされるのではない。「やった」ということについて「合理的な疑いを超えた証明」がなされなかったならば、それだけで無罪というのが正しい判断なのである。

この最高裁判決をめぐっては、『週刊金曜日』768号(2009年9月25日号)に、「異議あり!痴漢無罪判決」という小特集が掲載された。2年半ほど前に出たときすぐに読んだが、当時強い違和感を覚えた。今回、書庫から探し出し、改めて読んでみた。上記最高裁判決のどこに「異議あり!」なのか。「最高裁の痴漢無罪判決は本当に正しかったのか」という評論が判決批判を展開しているのだが、残念ながら無罪推定原則に対する理解が十分とは言えないように思われる。

この評論は、電車内での回避行動や「成城学園前駅の一時下車」に関する最高裁の認定を批判しながら、「裁判官は痴漢犯罪の現場をいかに知らないか。判決文を読めばよくわかる」と書いている。しかし、最高裁は前述のように「痴漢犯罪の現場」にかなり立ち入った判断を加えており、この評論の筆者が判決全文を読んで論じているのか疑問を覚える。しかも、「現実の痴漢犯罪はもっと多様で巧妙である。加害者の多くは常習犯であり、犯行は計画的で、たまたま女性の身体に触れたというようなものではない」とまで断定しているのには驚かされる。被告人の大学教授がそのような常習犯でないことは、有罪とした一、二審判決でさえ認めている。痴漢犯罪非難の一般論ですべてを論じていいのだろうか。

なお、この評論は、教授の犯行だとする理由として、小田急線の駅が鶴川から生田まで5つあり、鶴川で乗車した被告人がなぜ乗車後すぐにではなく、5駅も先の生田発車後にかばんを網棚にあげにきたのか疑問としている。それは読売ランド前駅から乗ってきたAさんに近づくためではなかったのか、と。ここまでくると妄想の域である。私もたくさんの文献や書類を入れた重いかばんを持ち歩くので、乗車した直後、混んでいて網棚にあげられないときは、すいたときを見計らってあげて、本や資料を読んでいる。最高裁で無罪が確定したのに、あれこれこじつけて、人を有罪にもっていこうというのはフェアではない。被告人が男性の大学教授であり、他方、被害者が17歳の女子高校生であるから「社会的力関係の差と性別によるバイアスがかかっているのではないか」と書くに至っては、何をかいわんやである。

関連して、私は「痴漢撲滅キャンペーン」にも疑問をもっている。言葉そのものが危ない。「テロ撲滅」とよく似た発想になってしまうからである。痴漢は悪質な犯罪である。これは疑いない。テロも同様である。だが、「テロ撲滅」がいつの間にか「テロリスト撲滅」になり、アラブ系住民に対する権利侵害につながっていったことは記憶に新しい。

「痴漢撲滅キャンペーン実施について」(2011年10月24日)という文書を見ると、実施主体は、JR東日本、私鉄各社、東京都交通局など関東の鉄道事業者17社局、警察庁、警視庁、埼玉県警、千葉県警、神奈川県警である。キャンペーン期間中は集中取締りが行われ、痴漢容疑者が摘発される。そのなかには冤罪被害者も含まれているかもしれない。

鉄道事業者は「痴漢撲滅」という形で警察と組むよりも、痴漢犯罪ができない環境づくり、通勤・通学時のすし詰め列車の改善にもっと力を注ぐべきだろう。電車の揺れで体が少し触れただけで痴漢と疑われるような環境に乗客を追い込み続けるのか。あるいは、痴漢をされるのではないかという恐怖感をもつ女性乗客に、「女性専用車」1両を設けるだけでいいのか。鉄道事業法26条には、鉄道係員が旅客を強いて定員を超えて車中に乗り込ます場合には罰金・科料に処す、とある。ラッシュアワー時に駅員が乗客を電車に押し込む行為は、乗客が望んでいるから「強いて」にあたらないと解釈されているそうだが、ちょっと苦しい。乗客がすし詰めになる状態(痴漢や痴漢冤罪の発生する危険)を改善することこそが求められているのである。

最後に、西武新宿線高田馬場駅事件のニュース映像を見てほしい。証言だけに基づく捜査の落とし穴がここにある。