《本文への追記》10月4日の自民党総裁選で、高市早苗が自民党総裁に選出された。今回も、昨年の総裁選における「高市を選ばない選択」が実現すると見ていた。だが、外国人問題に集中的に表現される「日本のオレンジ化」は、私の想像以上に進んでいたようである。ここでは、麻生太郎の乗り換えで生まれた「高市総裁という悪夢」が、「自民党の終わりの始まり」を存外早めるかもしれないことを指摘しておきたい。(2025年10月4日21時30分追記)

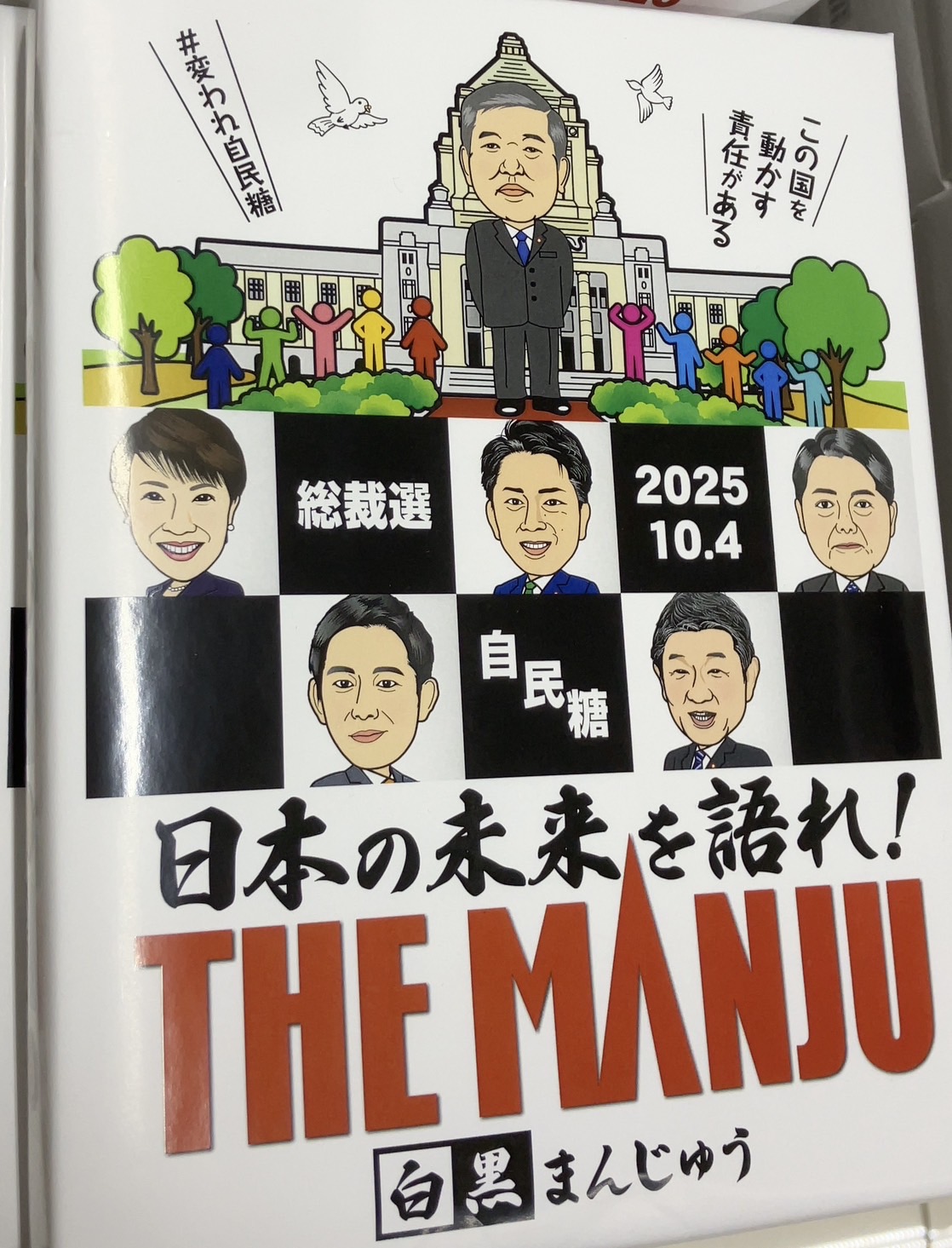

総裁選候補者の字の貧困―賞味期限の短い白黒まんじゅう

第2議員会館の地下の売店では、いま、この白黒まんじゅうが売られている(白黒をつけるからか)。これまで直言では、メディア関係者からの提供で、2008年以来17年間、「総理総裁」誕生のお菓子を紹介してきた(「在任期間だけは日本一」の安倍晋三が一番多いが)。2025年の今回は、10月4日の投開票日が賞味期限となるだろう。 なお、箱の横には賞味期限が11月20日とある(製造日から60日)。

沈みゆく船の船長選び―「総理総裁」は死語になるか

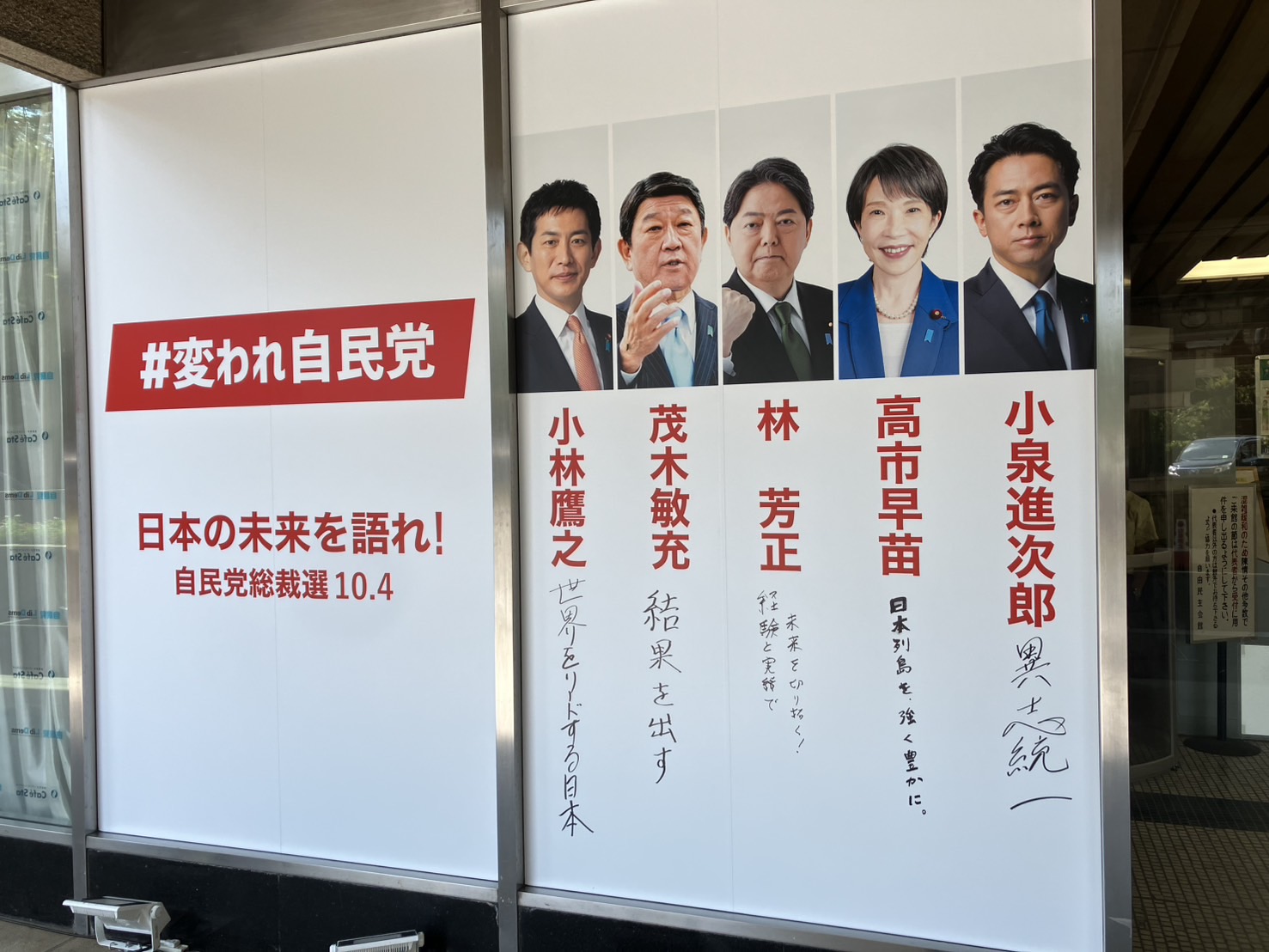

総裁選になると、メディアの迷走が始まる。自民党長期政権の惰性が生み出した「総理総裁」という日本の特殊な政治用語の呪縛から抜けきれていない。今回は、首相になれない総裁の3例目(1993年と2009年に続く)になる可能性があるというのにである(「水島朝穂の東京新聞への直言」2025年9月25日参照)。今年の場合、「国会で過半数を失った比較第1党の党首選び」にもかかわらず、テレビは相変わらず惰性的な報道を続けている。

総裁選中盤にきて、メディアが飛びつく話題が出てきた。小泉進次郎の陣営が、インターネット上の配信動画に、小泉を称賛する「やらせコメント」を書き込むよう要請するメールを送信していたらしい。『毎日新聞』9月26日はその「24の例文」を伝えた。「これは本命候補でしょ!」「去年より渋みが増したか」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」などに続いて、17番目の「ビジネスエセ保守に負けるな」は興味深い。これは明らかに高市早苗を意識したものである。著書『30歳のバースディ』(大和出版、1992年)ではじけ(『週刊ポスト』2021年9月1日 参照)、米国で下院議員の“Congressional Fellow”(これは疑問視されている)をやったそうだから、高市は昔からの右派議員ではなかった。小泉陣営の総務・広報班長の牧島かれん(元デジタル大臣)はそこを衝いて、高市の「営業右翼」としての本質を「ビジネスエセ保守」とした発信をしたようである。米国の大学で修士学位を取得し、ICUの博士学位も持つ牧島の判断だろう(26日に班長を辞任)。先の「直言」の後ろの方で書いたように、昨年の総裁選の結果は「高市を選ばない選択」だった。今回もまた、同じようなことが起こる可能性が高いと私は見ている。

国民はいい加減に辟易している。高市か小泉か、それ以外かという貧しい選択に関心を持たなくなっているように思う。自民党員への内向きの発言をいくらしても、総裁選が「盛り上がる」ということはまずないだろう。昨年の直言「またも夏の「政権たらい回し」―メディアの惰性を問う」でも書いたように、「昔からある、気位だけは高い、まずい食堂のA定食か、B定食か、C定食か…の貧しい選択ではなく、もっと別の店の料理を試す努力をすべきだろう。端的にいえば、その食堂は「食中毒」(裏金問題や違法行為)を出したのだから、本来、営業停止にされてもいいくらいである」。とはいえ、他にまともな野党食堂もなく、屋台がいくつかある程度である。

さて、総裁選に関連して、注目すべき指摘が自民党の内部から出ている。自民党本部職員を40年近く務め、2011年から17年まで事務局トップの事務局長の任にあった久米晃のインタビュー記事である(『朝日新聞』9月23日付「交論」)。 「今の自民党を昔の軍艦に例えると、すでに大破しているんです。小破、中破じゃなくて大破です。しばらくドックに行って、本格的に修復工事をしないと直りません」「今は衆目の一致する候補が不在なのです。自民党の人材が払底していることを如実に表しています」「総裁選の5人の候補を見ても、国民が全幅の信頼を寄せる候補はいないでしょう。少しばかり人気はあっても経験や実績が乏しく、経験や実績はあっても知名度がなく、みんな不安視されています」「政界は軸を失い、液状化して、もんじゃ焼きみたいです。お好み焼きのように固まっていない。その方が良いという人もいるけれど、それでは政党政治にならないでしょう」等々。

大破した軍艦の例えは秀逸である。ただ、もんじゃ焼きとお好み焼きとの対比には異論があり得るだろう(広島大学にいたので、私もお好み焼き(オタフクソースかけ)が好みだが)。

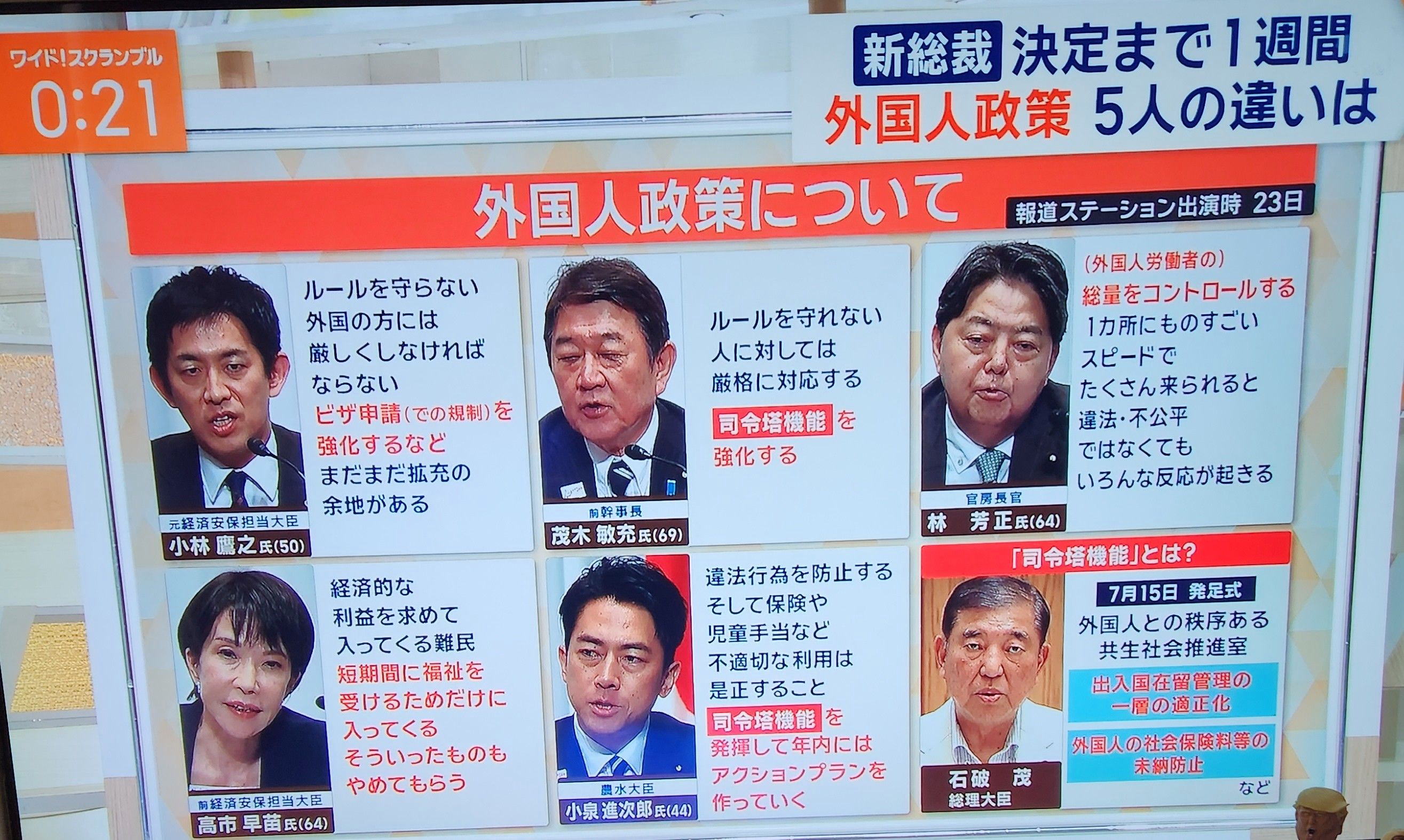

林芳正を除く4人の外国人政策が限りなくオレンジに

散歩の途中、政党のポスターが貼られている万年塀の前を通りかかった。ここ10数年、このあたりは幸福実現党のポスターの定位置だった。地主の許可なしに貼れないとされているので、今年の都議選から参議院選にかけて参政党に変わったようである。この党の「日本人ファースト」の根っこにあるものと、なぜトランプに共鳴するのかなどについては、直言「「無立憲」の政党が国政に進出」で書いたので参照されたい。そこでも触れたように、「朝起きたら世の中が茶色に変わっていたら」というフランク・パヴロフ『茶色の朝』の警鐘に即していえば、日本はいま、オレンジ色に染まりつつあるように思われる。

確かに、観光地で見かける外国人の異様な多さや振る舞いに国民の不満が生じていることはあるだろう。だが、観光客を積極的に招き入れたのは国の政策である。そもそも「インパウンド」なる用語をはやらせ、外国人観光客をたくさん呼び込むきっかけを作った張本人が安倍晋三であることをご存じだろうか。中国の春節にあたり、日本に観光にきてほしいと動画で呼びかけていたのは2019年2月(内閣広報室、ここから見られる)。この同じ動画が、2020年1月にも流されていた。中国・武漢から帰国した日本人に新型コロナウィルスに感染したことが判明したのは1月16日。外務省は1月30日に安倍の春節を祝う動画を削除した(『四国新聞』2020年2月15日)。観光地に外国人があふれるように仕向けた政策を誰が始めたのか、しっかり記憶しておくべきだろう。

このパネルを見ると、小泉と茂木敏充が外国人対策の「司令塔」をつくれといっている。これは、外国人に対する規制の声に押されて石破茂首相が7月15日に発足させた「外国人との秩序ある共生社会推進室」をもっと強化しろという主張なのだろう。「秩序ある共生社会」とは何とも奇妙な言葉である。

9月22日の総裁選演説会では、小林鷹之が「出入国管理の厳格化」のなかにビザ申請の規制強化を入れているが、トランプが推進している「入国禁止・制限」と日本も連動すると受け取られないか。この演説会で高市は、半分近くを外国人規制の厳格化にあてた。その際、外国人観光客の一部が、奈良公園の鹿を「足で蹴り上げる」「殴って怖がらせる」などの行為をしているということについて、怒りを込めて語った。だが、これは根拠薄弱といわれている。昨年9月10日、米大統領選挙のテレビ討論会で、トランプが「オハイオ州のスプリングフィールドでは移民がペットを食べている」と語ったことを想起させる。なお、この総裁選演説会では、林芳正が「唯一、外国人政策には触れなかった」と『朝日新聞』デジタル9月22日が伝えている。現職の官房長官ということもあり、高市や小林のような主張とは距離をとったのだろうか。

オレンジの参政党の「政策集」を見ると、その4項目に「外国人に関する諸課題」を並べている。「司令塔として「外国人総合政策庁」を設置」とあり、これは高市のいう「インテリジェンス関係省庁の司令塔としての『国家情報局』の設置を目指す」とも響き合う。ほかにも、外国人の医療保険制度利用の制限、生活保護支給の停止、入国審査や帰化要件の厳格化、外国人対策関係の罰則強化等々。総裁選候補者の外国人政策は、参政党「政策集」のそれとかなりの程度重なるのではないか。参政党の議席はまだ多くはないが、その主張は確実に既存の政党をオレンジ色に染め上げつつある。

さすがに参政党が連立をうかがう高市が総裁選で勝つことはないだろう(と信じたい)。前述した元自民党事務局長がいう「経験や実績はあっても知名度がなく」といわれる人物が決選投票に進むかどうか。10月4日にどのような番狂わせが起きるだろうか。

《追記》メディアは、本文で扱った小泉陣営の行為を「ステマ」(ステルス・マーケティング)の観点から問題にしているが、ネット上で自民党をヨイショし、野党や批判的な人々の悪口を拡散していたのは「自民党ネットサポーターズクラブ」(J-NSC)である。単なるボランティアでなく、資金的裏付けをもって(官房機密費?)、ネットの常時監視、反論、削除、工作を行ってきた。6年前の直言「「フェイスブック宰相」は「フェイク宰相」―安倍晋三とネトサポ」の後半を参照されたい。Dappiを使って、野党の議員をネット上で攻撃したことも記憶に新しい。税金と権力を使って野党などをディスってきた自民党が、身内の党首選びでも、そうした手法を使ったということである。

なお、高市早苗のエセ保守性は自民党内でも周知のことで、海外で学位をとった小泉陣営の広報班長(すでに辞任)がそのあたりを「ビジネスエセ保守」と、高市の米国議会での「経歴」の怪しさを踏まえて名づけたのかもしれない。その広報班長が元デジタル大臣だったということも象徴的である。そうした自民党の総裁選の公平性や公正さなど、「ちゃんちゃらおかしい」とする所以である。(2025年9月29日追記)