大政翼賛会に次ぐ議席占有率

「弟子」は「師匠」を超えたかもしれない。解散権を巧みに使って、権力維持のための電撃戦(Blitzkrieg)を挑み、単独で3分の2を超える316議席を獲得した。これは安倍晋三が2012年(294議席)、2014年(291議席)、2017年(284議席)の3回の解散・総選挙で得た議席数を上回っただけではない。2つの意味で「師匠」を完全に超えた。一つは単独で憲法改正発議を可能とする3分の2以上の議席を得たこと。これは、参議院がどのような構成になっても法案を通せる「再可決要件」(憲法59条2項)をクリアしたことを意味する。もう一つは野党第一党を消滅させ、「翼賛議会」に限りなく近い状態を生み出したことである。これについては後述する。

小泉純一郎でさえ、あの郵政解散で296議席(約61%)と、単独で3分の2にはとどかなかった(直言「「9.11総選挙」とは何だったのか」)。当時の総議席数は480だったから、定数削減で465となった今回の総選挙における「316」という数字の意味はより大きく、約68%に達する。この議席占有率は、あえて比較すれば、第21回総選挙(1942年)の大政翼賛会の推薦候補(「翼賛候補」)による約81%に次ぐ第2位ということになる。「戦後初の単独3分の2」という事態を誰が予想しただろうか。

端的にいえば、「4割の得票で8割の議席を得る」とされる小選挙区効果が最大限に発揮された選挙といえる。現行選挙制度は1994年に導入された「小選挙区比例代表並立制」であるが、その当初案にあった「小選挙区250、比例区250」ではなく、「小選挙区300、比例区200」という、小選挙区に偏った制度として出発した。私はこれを小選挙区比例代表「偏立制」と呼んできた。その後の「定数是正」は主に比例区削減に片寄り、現在では小選挙区289(62%)、比例区176(38%)と小選挙偏重となっている(総務省のホームページ参照)。

「250と250の並立」と思って導入した当時の首相は、「早く小選挙区と比例区を同数にしてもらいたい」と後に語り、当時の自民党総裁は「大変責任を感じている」「失敗だったと思う」と明確に述べている(直言「「政治改革」で問われ続けていること」)。さらに、この制度導入時の政権幹部の一人は、現行の制度が「4分の1世紀もこの国の政治を歪め続けている」「「安倍一強」が続くのも、この選挙制度のおかげである」と批判している(直言「「平成」の30年間は民主主義の劣化―小選挙区比例代表「偏立」制の罪」参照)。安倍政権下で選挙制度の歪みは正されるどころか、むしろ拡大し、参議院にまで及んでいった(直言「ゆがめられた選挙法―総裁3選の手段に?」)。

今回、この「偏立制」の効果は最大限に発揮された。小選挙区の有効投票総数に占める自民党の得票率は49.09%であり、これに投票率56.26%かけた「絶対得票率」は27.61%となる。他方、比例区における得票は政党支持の基本的指標である。自民党は比例区(11ブロック合計)で36.72%だった。投票率をかけた絶対得票率は約20.65%である。したがって、全有権者の3割に満たない支持で、自民党の議席占有率は86.2%に達したのである。

ちなみに、この制度導入時、比例区が11ブロックに分けられた段階で、少数政党に不利に働く仕組みになっていた。一方で、もし、比例区がブロック制をとらず全国一区制だったならば、単純計算だが、共産党7、れいわ5、保守党4、社民党でさえ2議席が得られただろう。全国一区制だったならば、自民は64、中道は32となる。実際の自民は67、中道は42だから、今回は中道がかなりブロック制と比例復活に助けられたといえるだろう。

時間の利用――短期決戦の演出

このような制度の効果を最大限引き出す「高市マジック」を、さしあたり3つ挙げておきたい。その第1は、「時間」の操作である。すなわち、すべての政党と有権者を意図的に超短期決戦へと追い込み、準備と熟慮の余地を奪う戦術である。

発端は、『読売新聞』1月10日付(右の写真参照)の報道だった。通常国会召集を目前にして突如として解散観測が報じられ、永田町に解散風が吹き荒れた。通常国会冒頭での解散は、1966年以来60年ぶりという異例の事態である。安倍晋三による「国難突破解散」が臨時国会の冒頭(9月)だったことと比べても、その異常さは際立つ。

この解散決定は、官邸のごく限られた範囲で進められ、与党幹部ですら事前に知らされていなかったとされる。まさに「敵を欺くにはまず味方から」という古典的手法であり、野党にとっては完全な不意打ちとなった。野党側は大混乱に陥った。立憲民主党と、野党に転じた公明党は、急遽、比例名簿を統一するため、1月16日に「中道改革連合」として政党届けを提出し、いわゆる「統一名簿型新党」を発足させた。しかし、そのわずか一週間後に衆議院が解散される。安全保障政策など、根幹にかかわる争点について十分な調整や議論を行う時間はなかった。選挙に向けた動きは、明らかに見切り発車だった。

解散から投開票まで16日。これは戦後最短である。候補者が政策を練り、有権者がそれを比較・検討するための時間は、構造的に奪われた。この「短期決戦」を意図的に作り出した点にこそ、「時間の利用」という高市マジックの核心がある。野党に準備の余地を与えないという点では、与党自身にも一定のリスクを伴うが、それを承知の上で踏み切った。背後には、相当の計算があったと見るべきだろう。

この時間操作は、政党間の競争条件を歪めただけでなく、有権者の「考える時間」そのものを奪った。かつての選挙では、街頭演説、選挙カー、テレビ討論などを通じて、投票日までに一定の熟成期間が存在した。しかし近年の選挙では、動画配信やSNSが主戦場となり、有権者は24時間、断片的な情報にさらされ続ける。そこでは、政策の中身よりも、雰囲気や印象が投票行動に影響を与えやすい。

その傾向をさらに加速させたのが、「期日前投票」の常態化である。本来は例外的制度だった期日前投票は、今回は2701万人、全有権者の26.1%に達した。とりわけ若年層において、早期に投票を済ませた層が一定数存在したとみられる。限られた情報、限られた比較材料のなかで、表情、態度、声の勢いといった外形的要素が、投票行動に影響した可能性は否定できない。

高市自身も、「時間」を使ったリスク管理を徹底した。選挙戦終盤の日曜日に予定されていたNHK「日曜討論」を欠席したことは象徴的である。これは突発的な体調不良ではなく、事前に計算された判断だった疑いが強い。討論の場で失点するリスクを最小化し、選挙戦を「好印象」のまま終えるためである。

高市は、批判に対して感情的に反応しやすい側面を持つ。過去の国会答弁で、その弱点が露呈した経験もある。統一教会の「TM文書」に32箇所も名前が出ていることや、「円安でホクホク状態」(ここをクリック)発言に対して野党に追及されることを極端に恐れた節がある。弱点を衝かれたときの、あの無防備にふてくされ顔を投票日まで何とか出さないですむよう、側近たちは知恵をしぼったのではないか。選挙期間中は、「初の女性首相」「明るい笑顔で逆境に立ち向かう」というイメージを前面に押し出し、それを損なう可能性のある場面を極力避けた。議論の場に「さらされない」こと自体が、重要な戦術となった。

その結果、討論を欠席しても、地方遊説で元気に振る舞う姿が動画やSNSで拡散される。批判的文脈は削ぎ落とされ、好意的イメージだけが増幅されていった。いわば「ステルス型選挙戦」である。

『日本経済新聞』2月10日が指摘するように、今回の選挙は「推し活」型の様相を強めた。政策は背景に退き、「サナ推し」という単純で感情的な構図が、アルゴリズムによって増殖していく。政治家と有権者の関係は、政策に基づく「負託」や成果への「期待」ではなく、ファン心理に近い「応援」へと変質していった。

このように見てくると、「時間」の演出は、「見た目」や「印象」を重視する選挙戦略と密接に結びついていたことがわかる(宮本文幸『東洋経済』2月11日参照)。時間をかけて話を聞けば、いずれ露呈する矛盾や弱点も、超短期決戦のなかでは表面化しにくい。「時間」を制することが、選挙全体の空気を制することにつながったのである。

なお、メディアの操縦は「師匠」たる安倍晋三から学んでいるが、高市の場合、電波行政を所管する総務大臣を長く経験しており、「停波の高市」として、とりわけテレビメディアには恐れられてきた。これからは首相自ら、特定の番組やキャスターなどに圧力をかけていく可能性が十分にある(本人の目の動き一つで、周囲が忖度する)。自分を批判する者を許さない粘着質な性格は「師匠」譲りだからである。

気象の利用――厳冬期の選挙

「高市マジック」の第2は、「気象」の利用である。通常国会冒頭での解散という選択は、必然的に厳冬期の総選挙をもたらす。これは偶然の結果というより、選挙環境そのものを与党に有利な条件へと傾ける効果を伴っていた。

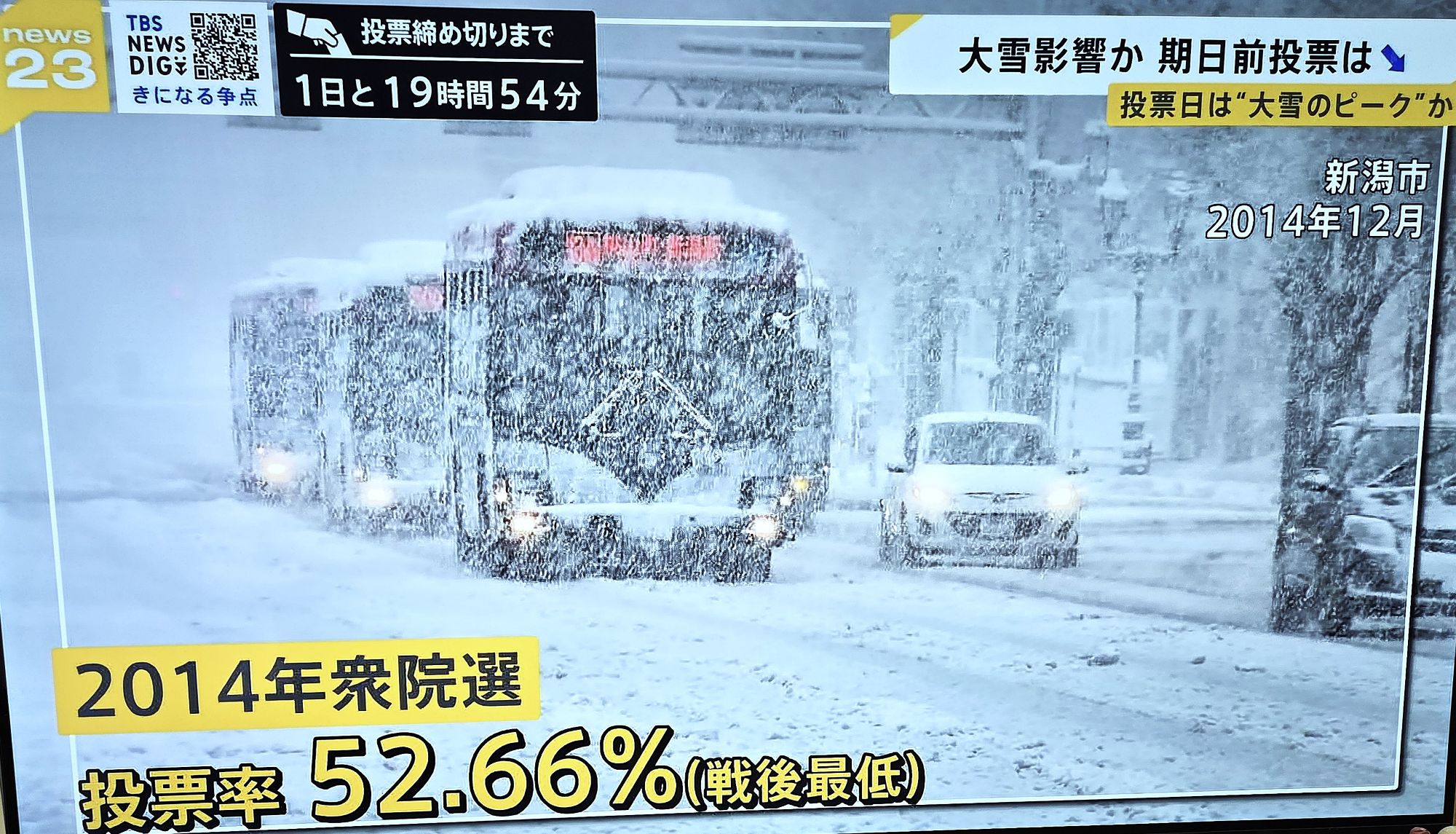

今回の総選挙は、2月という一年でもっとも寒さが厳しい時期に実施された。気象庁の長期予報では、1月下旬から2月にかけて全国的な大雪となる可能性が、かなり早い段階から示されていた。実際、1月20日以降、投票日までの期間に豪雪による死者は46人に達し、複数の豪雪地帯では自衛隊による災害派遣も行われた(『朝日新聞』2月10日付)。

このような状況下で行われた選挙は、候補者と有権者の双方にとって、極めて制約の多いものとなった。とりわけ地方の豪雪地帯では、街頭演説などの従来型の選挙運動が大きな制限を受けた。投票所へ足を運ぶこと自体が困難となり、期日前投票すらままならない地域も少なくなかった。

ここで想起されるのが、安倍晋三による2017年の「国難突破解散」である。このときの総選挙は、台風21号の接近と重なった。選挙期間中から「伊勢湾台風クラスの超大型台風」という表現が繰り返し報じられ、有権者の間に強い警戒感が刷り込まれていった。投票日当日、暴風雨のなかで「不要不急の外出を控えるように」という呼びかけと、投票時間終了のカウントダウンが同時に流れるという異様な光景が現出した。結果として投票率は53.68%と低迷し、与党に有利な環境が生まれた。悪天候が投票率を押し下げ、その効果が組織力を持つ与党に有利に働く――この構図は、すでに実証されていたといえる。

重要なことは、通常国会冒頭での解散が、こうした事態を予見できなかったわけではないという点である。2月の厳冬期に選挙を行えば、天候リスクが高まることは、政治経験のある者であれば十分に承知しているはずだ。長期予報が示す大雪の可能性を踏まえた上で、この時期が選ばれたと考えたとしても、不自然ではないだろう。

もちろん、気象そのものを政治が「操作」することはできない。しかし、気象条件を織り込んだ解散時期の選択は可能である。厳冬期の選挙は、投票率の低下、選挙運動の制約、情報接触の偏りといった要因を通じて、現状維持を志向する勢力に有利に働きやすい。

この意味で、今回の総選挙における「気象の利用」は、「時間の利用」と同様、選挙環境を構造的に歪める効果を持っていた。短期決戦と厳冬期という条件が重なったことで、政策論争や熟慮を前提とする民主的選択の空間が、著しく狭められたといわざるをえない。

非日常(祭典)の利用――冬季五輪にぶつける

「高市マジック」の第3は、「非日常」、すなわち国家的な祭典の利用である。今回の総選挙は、ミラノ・コルティナ冬季五輪の開催期間と重なったが、これは偶然の一致として片づけるには、あまりにも象徴的な効果をもたらしている。

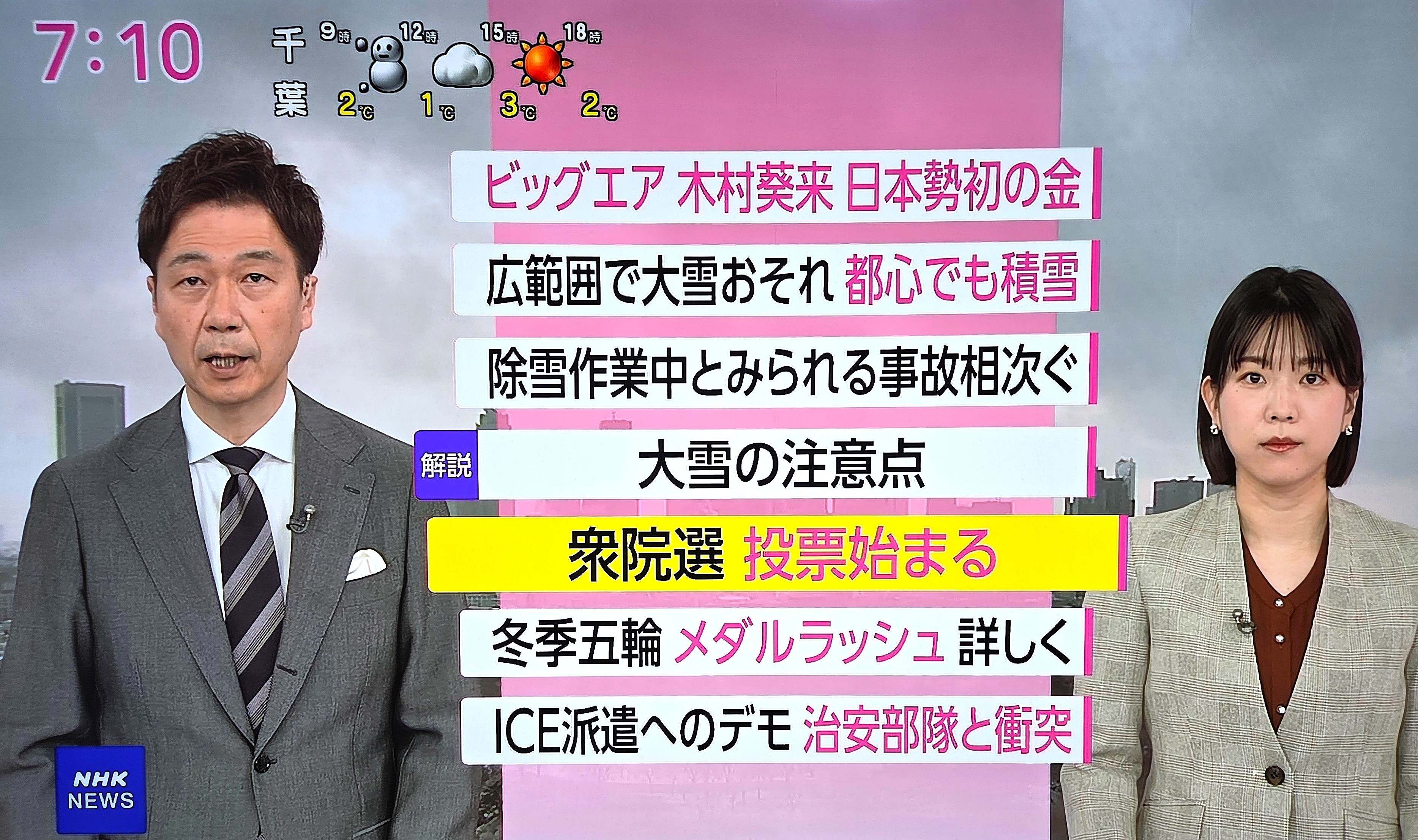

投票日当日である2月8日、午前7時のNHKニュースは、その象徴的な場面を映し出していた(写真参照)。ニュース冒頭で伝えられたのは、日本選手による冬季五輪での金メダル獲得だった。「今日は衆議院総選挙の投票日です」という言葉は、そこにはなかった。金メダルのニュースに続いて、大雪に関する注意喚起が丁寧に行われ、その後になってようやく「衆院選の投票が始まりました」と告げられた。ニュース開始から10分20秒後のことである。

重要な国政選挙の投票日当日、しかも朝7時という「一日の顔」となるニュースの冒頭で、選挙が扱われなかった。このような構成は、少なくともNHKの長い歴史の中で、極めて異例といってよい。これは編集上の偶然というより、選挙後半から社会全体が「五輪モード」へと移行していった結果と見るべきだろう(直言「どさくさ紛れに「決める政治」と「五輪夢中」のメディア」参照)。

オリンピックは、日常を中断させる力を持つ。メダル獲得が続けば、アナウンサーやキャスターの語り口は自然と弾み、社会全体に高揚感が広がる。1992年のバルセロナ五輪は参議院選挙と重なったが、その際には投票率が14.3ポイント低下した。今回の総選挙は、それ以来34年ぶりの「五輪期間中に行われた国政選挙」となった。

ミラノ・コルティナ冬季五輪の開催日程は、はるか以前から確定していた。したがって、通常国会冒頭での解散を検討する際、この五輪と選挙が重なるという点を、政権中枢が考慮しなかったとは考えにくい。五輪がもたらす非日常的な高揚は、政治的緊張感を相対的に希薄化させる。政策論争や政権選択といった「日常の民主主義」は、祝祭的空気の背後に押しやられやすいからである。

実際、選挙報道の比重は、期間後半に入るにつれて低下し、代わって五輪関連のニュースが前面に出されるようになった。とりわけテレビに依存する層にとって、情報接触の重心が「選挙」から「五輪」へと移行した影響は小さくないのではないだろうか。投票日当日ですら、まず伝えられるのがメダルの色であるならば、有権者の意識における優先順位もまた、無意識のうちに書き換えられていく。

「非日常」の力は、政治的判断を鈍らせる。選挙とは本来、日常の延長線上で行われるべき民主的行為である。しかし、祝祭と災害、そして短期決戦という条件が重なった今回の総選挙では、その日常性が大きく損なわれた。五輪という国家的イベントの陰で、政権選択という最重要の政治的行為が、相対的に軽く扱われたことの意味は、とても大きい。

このように見てくると、「非日常(祭典)の利用」は、「時間」「気象」の利用と連動しながら、有権者の判断環境を構造的に変容させていたことがわかる。選挙が「特別な出来事」としてではなく、「祝祭の合間の出来事」へと位置づけられたとき、民主主義は静かに形骸化していく。その危うさを、今回の総選挙は如実に示している。

「近いうちに解散」をやった野田佳彦の二度目の大罪

今回の総選挙における最大の問題点は、「高市マジック」そのもの以上に、野党第一党が自壊したことだろう。突然の解散という不利な条件下であっても、前回同様、立憲民主党と野党となった公明党が、限定的であれ選挙協力を維持していれば、ここまで一方的な結果にはならなかっただろう。高市マジックが最大限に発揮されたとしても、立憲民主党は100議席前後、公明党も比例区を中心に一定の議席を確保できた可能性が高い。ところが実際には、自民党が117議席を増やす一方で、立憲民主党は123議席を失うという、戦後でも例を見ない壊滅的敗北を喫した。なぜ、このような負け方になったのか。

その原因は、選挙直前において、突然、立憲と公明の衆議院議員による「中道改革連合」が生まれたことだろう。仕掛け人は公明党とパイプのある立憲の代表代行・馬淵澄夫と、創価学会副会長の佐藤浩だったという(「中道新党に「創価学会」の深謀遠慮」『選択』2026年2月号46-47頁)。この動きは、立憲民主党の執行部や多くの所属議員に十分に共有されないまま進められたとされる。政策的一体性や理念的整理が不十分なまま、「統一名簿」という技術的対応が先行した。立憲の創設者である枝野幸男は、東京30区の候補応援のため府中市ケヤキ並木で演説した際、筆者の数メートル前で、「中道になったのを私も知らなかった」みたいなことをいって、聴衆(創価学会員らしき人が多かった)の微妙な笑いを誘っていた。私も苦肉の策で、選挙前の「直言」では、「有権者は「賢い選択」を」と書くしかなかった。

結果として、「中道改革連合」は42議席にとどまった。一方で、公明党は21議席から28議席へと議席を増やしている。立憲民主党は21議席、小選挙区ではわずか7議席しか獲得できなかった。野党第一党が事実上消滅し、議会の対抗軸が失われたのである。

この壊滅的結果の政治的責任は、誰が負うべきか。結論は明白である。立憲民主党代表・野田佳彦である。野田は、すでに一度、日本政治に決定的な打撃を与えた経験を持つ。2012年11月14日、安倍晋三との党首討論で、「近いうちに解散する」と明言したことが、民主党政権崩壊の引き金となった。総選挙の結果、安倍自民党は294議席を獲得し、民主党は57議席にまで転落した。このときの敗北が、その後の「安倍一強」体制を生み出し、日本政治の劣化を決定づけた。

もし、あの党首討論を乗り切っていれば、民主党政権は一定期間持続し、安倍第2次政権の長期化、さらには現在に至る政治状況は避けられた可能性がある。その意味で、2012年の大敗の責任は、野田に帰せられるべきものであった。

そして今回、野田佳彦は、形を変えて、二度目の「決定的過誤」を犯した。解散を前提とした拙速な政党再編に踏み切り、党内合意を欠いたまま、立憲民主党の看板を事実上解体した。その結果、野党第一党は自壊し、衆議院は圧倒的多数を持つ与党の独壇場となったのである。

高市早苗と野田佳彦に共通する経歴として、松下政経塾出身である点も見逃せない。かつて私は、直言「松下政経塾内閣の終わりの始まり」を出して、野田政権の発足を論じたことがある。理念よりも「決断」や「覚悟」を過度に重視し、結果として民主的プロセスを軽視する政治姿勢は、今回も繰り返された。

立憲民主党の代表に野田が就任した時点で、再び重大な判断ミスを犯すのではないかという懸念は存在していた。当初想定されていたのは、自民党との大連立というシナリオだった。しかし現実には、それを上回る事態――野党第一党の自己瓦解――が起きてしまった。その結果、衆議院に残されたのは、与党と、与党に協力的な「ゆ党」、そして改憲志向の諸勢力である。これらを合算すれば、衆議院の4分の3を超える改憲勢力が形成される。社会民主主義の系譜を引く政党は姿を消し、共産党の凋落も著しい。

野田佳彦の「二度目の大罪」とは、単なる選挙戦術の失敗ではない。日本の議会制民主主義に不可欠な「対抗軸」を、自らの判断で消滅させたことにある。その責任の重さは、時間が経てば経つほど、明らかになっていくだろう。

また、今後、中道改革連合が第2次高市政権の対抗軸になるとは思えない。立憲民主党として、中堅・若手を軸に組織的な建て直しが急務だろう。旧民主党政権時代の大臣経験者はことごとく落選したので、もしかしたらチャンスかも知れない。新しい世代にきちんと立憲の軸を立てるためにも、解党的出直しが必要である。

「高市一強」の日本はどこへいくか―トランプ帝国の「封臣」

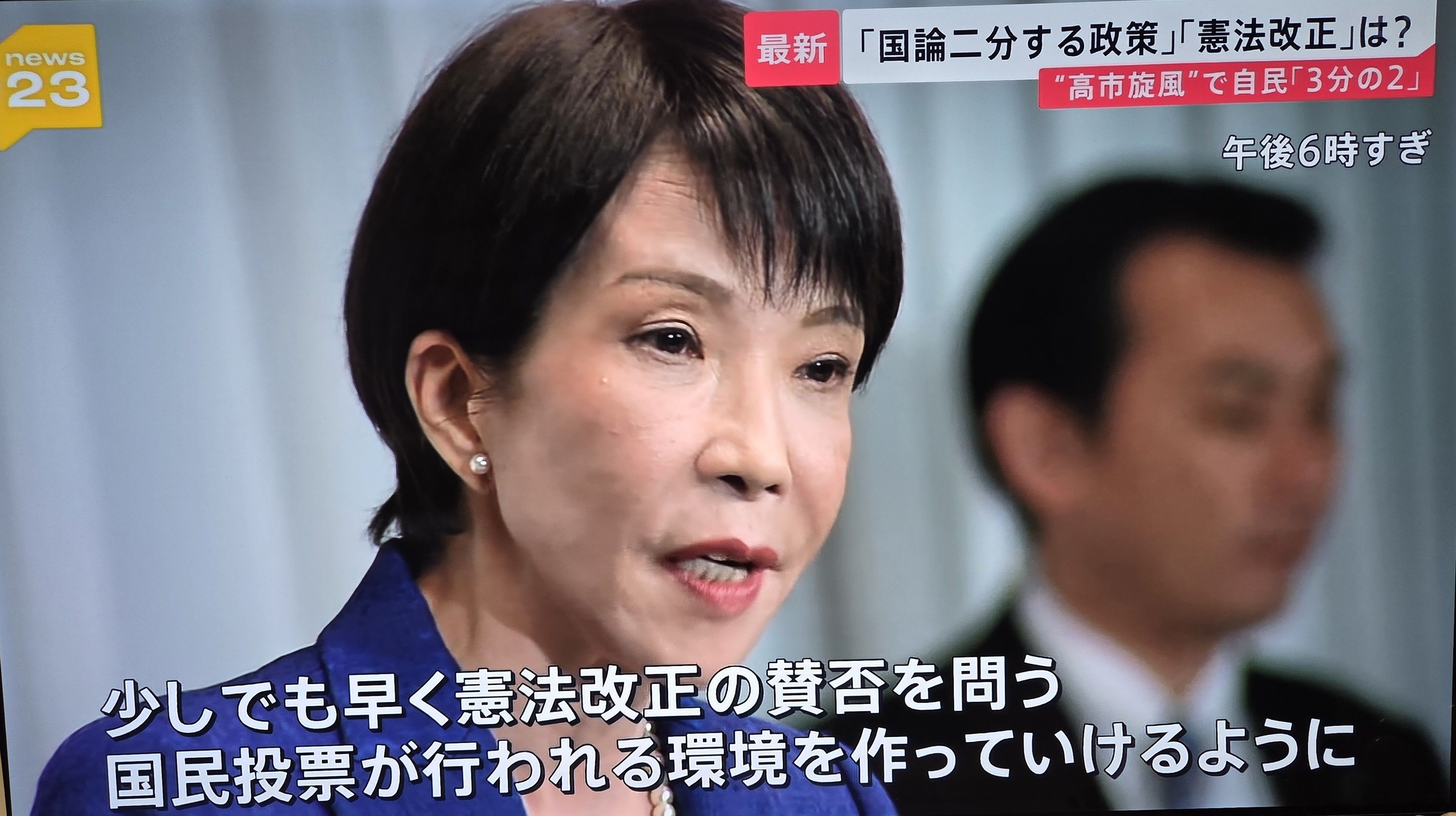

選挙結果が判明した直後の記者会見で、高市首相は早々に「憲法改正に向けた挑戦を進めていく」と述べた。選挙期間中、「国論を二分するような大胆な政策に挑戦する」と語りながら、その具体的内容にはほとんど踏み込まなかったにもかかわらず、結果が出るや否や「憲法改正をやらせていただく」と宣言したのである。

有権者は、そこまでを含めて一票を託したのだろうか。自民党の得票実態を見れば、全有権者の3割に満たない支持で、衆議院の3分の2を超える議席を占有する結果となっている。そこに大量の、いわゆる「高市チルドレン」が誕生し、国会は一気に緊張感を失いつつある。議会は、多様な意見をぶつけ合う場から、追認機関へと変質する危険性をはらんでいる。

思い起こされるのは、1933年1月30日にヒトラーが首相に任命され、翌2月1日にライヒ議会を解散した事例である。この電撃解散による3月5日の選挙で、ナチスは得票率43.9%を獲得したが、過半数には届かなかった。それでも連立を組み、3月23日には全権委任法を強引に成立させ、合法的手続きを通じて独裁体制への道を切り開いた(直言「憲法の手続を使って憲法を壊す―ヒトラー権力掌握から90年」参照)。

もちろん、高市政権とナチス政権を同一視することはできない。しかし、憲法の手続きを用いて、憲法的統制を空洞化させていくという構図には、歴史的な共通点がある。高市首相に対して、誰も白紙委任を与えたわけではない。それにもかかわらず、強大な議席数を背景に、審議を簡略化し、反対意見を形式化する国会運営が常態化すれば、立憲主義は静かに侵食されていく。

すでに政権幹部からは、「参議院にはもはや意味がない」「衆議院で何でもできる」といった発言が漏れ聞こえている(『朝日新聞』2月10日付 )。強力な野党第一党が消滅した結果、予算審議も最短で採決され、国会対策委員会や議院運営委員会すら軽視されかねない空気が生まれている。自民党内においても、異論を唱える余地は急速に失われていくだろう。

この「一強」体制が内包するもう一つの危うさは、対外関係、とりわけトランプ政権との関係である。選挙期間中の2月5日、トランプは高市首相と自民・維新連立政権に対して「完全かつ全面的な支持」を表明した(『毎日新聞』2月6日付)。これは明らかに、日本の内政に対する政治的メッセージであり、看過できるものではない。

トランプ政権は、すでに他国の選挙にも介入的姿勢を示してきた。ドイツでは、極右政党AfDを後押しする動きが顕在化し、イーロン・マスクがオンラインで演説会に参加するなど、SNSと影響力を組み合わせた露骨な関与が行われた。日本に対する今回の「支持表明」も、その延長線上に位置づけられる。支持者の一部には、《トランプも認めた高市》《これで日本は安泰だ》といった歓声も見られるという。しかし、それはあまりに短絡的である。

3月19日に予定される日米首脳会談では、日米関税交渉に基づく巨額の対米投資計画や、防衛費のGDP比5%への引き上げといった、重い要求が突きつけられる可能性が高い。トランプにとって高市首相は、対等なパートナーというより、要求を受け入れる「都合のよい同盟国指導者」にすぎない。

国内では圧倒的多数を背景に強権的に振る舞い、対外的には大国に迎合する――そのような姿は、かつての「自主独立」を掲げてきた戦後日本の政治姿勢とは大きく異なる。ヨーロッパ諸国や米国市民の目にも、トランプ帝国の封臣のように振る舞う日本首相の姿は、冷ややかに映るだろう。

「時間」「気象」「非日常(祭典)」を巧みに利用した選挙の結果として生まれた「高市一強」体制は、決して盤石ではない。むしろ、その成立過程が示しているのは、民主主義が制度としてではなく、運用によっていかようにも形骸化しうるという、厳しい現実である。

民主主義は、一度壊れれば元に戻らない。静かに、気づかれないうちに、その中身が失われていく。本「直言」で見てきた一連の現象は、その入口に日本が立っていることを示唆している。問いはすでに投げかけられている。「高市一強」の日本を、このまま許容するのか。それとも、立憲民主主義を立て直すのか。答えを出す時間は、決して多くは残されていない。