ある駐屯地の虐待事件から見えるもの 2004年12月13日

ドイツのミュンスター市の西方36キロにあるケースフェルト市。 そこに、19世紀初頭にプロイセン改革(世襲隷民制廃止、軍制改革、都市改革など)を行った有名な政治家の名を冠した連邦軍駐屯地がある(Freiherr von Stein Kaserne in Coesfeld)。11月中旬、同駐屯地における新兵虐待事件が発覚した。イラクのアブグレイブ収容所における捕虜虐待の真似をして新兵をいたぶるデジタル写真が、外部に流出したのだ。ドイツ全土に驚きと衝撃が走った。日本では知られていないが、この事件の波及効果は、予想以上に大きいだろう。

そこに、19世紀初頭にプロイセン改革(世襲隷民制廃止、軍制改革、都市改革など)を行った有名な政治家の名を冠した連邦軍駐屯地がある(Freiherr von Stein Kaserne in Coesfeld)。11月中旬、同駐屯地における新兵虐待事件が発覚した。イラクのアブグレイブ収容所における捕虜虐待の真似をして新兵をいたぶるデジタル写真が、外部に流出したのだ。ドイツ全土に驚きと衝撃が走った。日本では知られていないが、この事件の波及効果は、予想以上に大きいだろう。

「人質ゲーム」という名の虐待行為。それは、夜間行軍訓練中に、上官が新兵を「アラブのテロリスト」に見立て、新兵を暗闇から突然襲い、ケーブルで後ろ手に縛り上げ、灰色の袋を頭からかぶせてトラックで駐屯地まで運ぶのである。そこではさまざまな「拷問」が待っている。近くで閃光手榴弾を破裂させたりもした。特に注目を浴びたのは、米軍がイラクで行った虐待の構図を真似したことである。ミュンスターの検事局は、大尉1人と下士官17人(全員が曹長)を、「虐待」と「部下の尊厳を侵す取り扱い」の疑いで取り調べた(後に容疑者は下士官29人に拡大)。軍刑法上、これらは5年以下の自由刑にあたる罪となる。彼らは今年6月から9月の間の新兵教育期間中に、これらの残忍な行為を「捕虜尋問」と称して行っていた。臆病者(Feigling)、腰抜け(Schwächling)と言われたくないから苛めに耐えた、と兵士の一人は述べている(Die Welt vom 26.11)。この方面の責任者の将官は、「人間が物扱いされていた」「法秩序全体が傷つけられた」と怒りながらも、これは「一回性」のものだと、その偶発性を強調している(Der Spiegel vom 22.11)。だが、事件は偶発的なものだろうか。

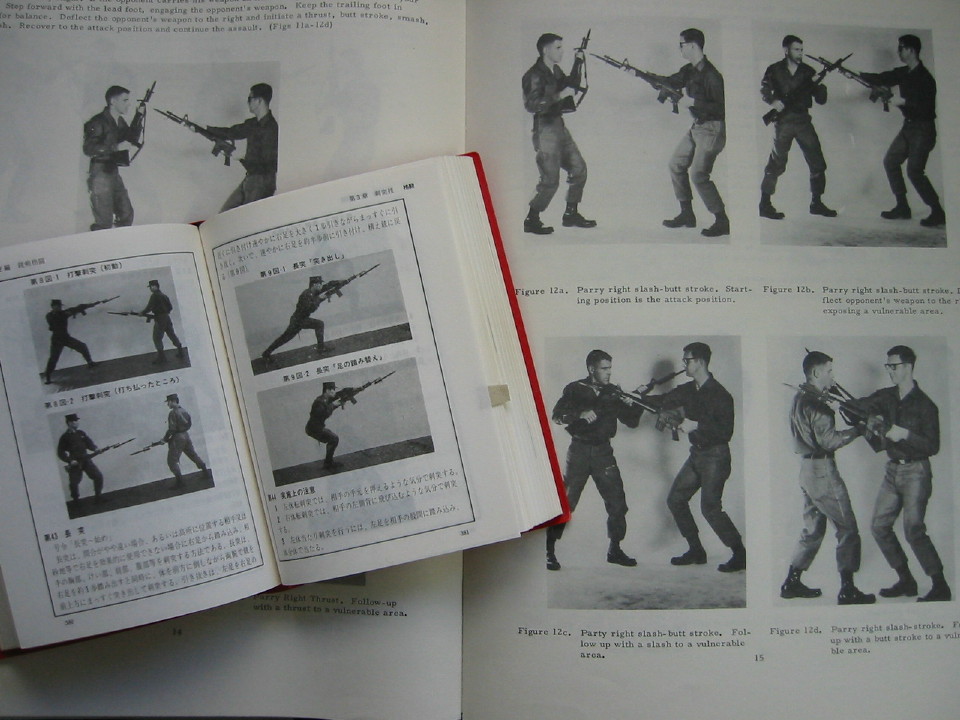

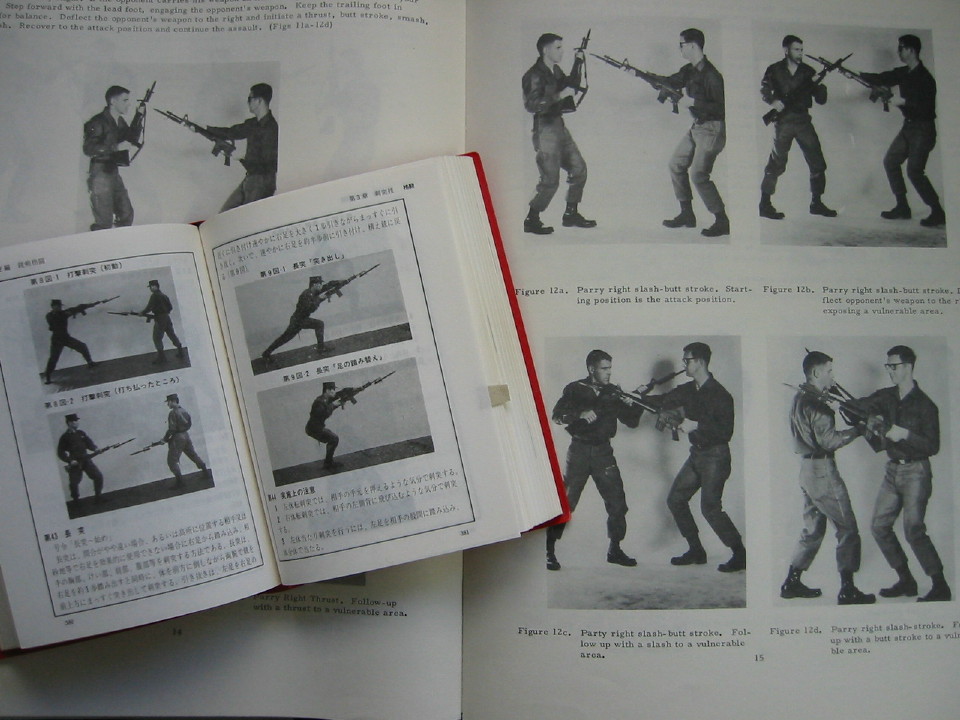

どこの国の軍隊でも、新兵の訓練は徹底して行われる。 その際、白兵戦のための銃剣格闘訓練は必ず行われる。この写真は、陸上自衛隊と米陸軍の銃剣格闘マニュアルの一部である。『新入隊員必携』(陸幕教育訓練部監修、1978年3月。「用済み後は、確実に焼却する」の注意書き付き)の「銃剣格闘」の項目には、胸部、頸部、腹部など相手の急所を刺突する方法が、足の踏み込みや体の動きなども含めて詳しく解説されている。米陸軍歩兵学校『ライフル・銃剣戦闘術』(Special Text 21-150-1) (1970年2月)にも、同様の項目がある。ある程度距離が離れた人間を銃で撃ったり、大砲やミサイルで攻撃したりするのとは違って、相手の表情や息づかいを直接に感じながら生きた人間を刺し殺す訓練は、兵士としての「自覚」と「士気」を高める上で効果的である。だが、警察官には銃剣格闘訓練はあり得ない。なぜか。警察官も拳銃の訓練は行うが、もっぱら肩や足などを狙う。警察官は、相手を逮捕するために必要な限度でのみ武器使用が許されるからである(警察官職務執行法7条)。テロや凶悪犯罪に対処するため、警察にも狙撃部隊があるが、そこで使用される銃に銃剣をつける装置はない(はずである)。銃剣は相手を確実に刺殺する武器である。これは警察と軍隊との違いを象徴する武器と言えるだろう。そこで思い出したが、かつて『戦争とたたかう』執筆のために、多くの戦争体験者に取材した際、過去の記憶がフラッシュバックして、取材を中断したことがあった。敵兵の胸深く銃剣を突き立てた時、心臓の鼓動が銃を伝わって感じられ、人の命を奪った瞬間の「記憶」が手に残る…。そのことを話す時、その老人の目が異様に光ったのを今でも覚えている。

その際、白兵戦のための銃剣格闘訓練は必ず行われる。この写真は、陸上自衛隊と米陸軍の銃剣格闘マニュアルの一部である。『新入隊員必携』(陸幕教育訓練部監修、1978年3月。「用済み後は、確実に焼却する」の注意書き付き)の「銃剣格闘」の項目には、胸部、頸部、腹部など相手の急所を刺突する方法が、足の踏み込みや体の動きなども含めて詳しく解説されている。米陸軍歩兵学校『ライフル・銃剣戦闘術』(Special Text 21-150-1) (1970年2月)にも、同様の項目がある。ある程度距離が離れた人間を銃で撃ったり、大砲やミサイルで攻撃したりするのとは違って、相手の表情や息づかいを直接に感じながら生きた人間を刺し殺す訓練は、兵士としての「自覚」と「士気」を高める上で効果的である。だが、警察官には銃剣格闘訓練はあり得ない。なぜか。警察官も拳銃の訓練は行うが、もっぱら肩や足などを狙う。警察官は、相手を逮捕するために必要な限度でのみ武器使用が許されるからである(警察官職務執行法7条)。テロや凶悪犯罪に対処するため、警察にも狙撃部隊があるが、そこで使用される銃に銃剣をつける装置はない(はずである)。銃剣は相手を確実に刺殺する武器である。これは警察と軍隊との違いを象徴する武器と言えるだろう。そこで思い出したが、かつて『戦争とたたかう』執筆のために、多くの戦争体験者に取材した際、過去の記憶がフラッシュバックして、取材を中断したことがあった。敵兵の胸深く銃剣を突き立てた時、心臓の鼓動が銃を伝わって感じられ、人の命を奪った瞬間の「記憶」が手に残る…。そのことを話す時、その老人の目が異様に光ったのを今でも覚えている。

このような直接的な殺しの訓練をはじめ、多少虐待に近いような厳しい訓練をするのも、兵士自身が戦場で生き残るために必要だからという「大義」が、どこの国の軍にもある。厳しい訓練なしに、精強な軍隊はない。そういう論理から、日夜厳しく、激しい訓練が行われる。そのため、おうおうにして虐待は見逃されていく。冷戦後、各国軍隊は、その存在理由やモチベーションを根本的に問い直された。特にソ連邦崩壊後のロシア軍では、士気の低下と規律の乱れは極限に達していた。兵営内の虐待により多くの新兵が死亡したり、自殺したりして問題化した。ドイツ連邦軍の場合は、冷戦後の安全保障環境の変化、とりわけ海外出動任務の急増が軍隊内部のありようを変えつつあるようである。

現在、7000人のドイツ軍兵士が海外に派遣されている。 バルカンに4900人、アフガンや「アメリカの角」などにも展開している。そうした海外での実戦体験、特に「対テロ戦争」の経験をもった下士官などによって、連邦軍内部での訓練の様相も変わってきた。今回事件を起こした29人の下士官のうち3人が、特殊部隊(KSK: Kommando Spezialkräfte in Calw) の隊員で、バルカンとアフガニスタンへの派遣体験を持っているという。彼らは、海外での実戦体験を新兵訓練に「活かしている」という意識で、何ら悪びれたところがない。 KSKの訓練は厳しい。徒手格闘で首を折る訓練もある。陸自のレンジャー訓練がそれに近いだろう。森林で蛇を食べて生き残る訓練もある。当然、強靱な肉体と忍耐力はつくが、他面、人を簡単に殺せる屈強な「戦士」になっていく。シルベスター・スターローン主演映画「ランボー」を想像すればよいだろう。有名週刊誌には、「後方兵站基地のランボーたち」というタイトルで、外国出動が部隊における暴力的姿勢を高める原因となっていることを指摘する(Spiegel vom 29.11) 。また、高級週刊紙“Die Zeit”の評論「制服を着たサディスト」(Nr.50 vom 2.12)の副題は、「彼らは部下を辱め、その様子を写真に撮った。下士官たちは、それをどこで学んだのか」である。

バルカンに4900人、アフガンや「アメリカの角」などにも展開している。そうした海外での実戦体験、特に「対テロ戦争」の経験をもった下士官などによって、連邦軍内部での訓練の様相も変わってきた。今回事件を起こした29人の下士官のうち3人が、特殊部隊(KSK: Kommando Spezialkräfte in Calw) の隊員で、バルカンとアフガニスタンへの派遣体験を持っているという。彼らは、海外での実戦体験を新兵訓練に「活かしている」という意識で、何ら悪びれたところがない。 KSKの訓練は厳しい。徒手格闘で首を折る訓練もある。陸自のレンジャー訓練がそれに近いだろう。森林で蛇を食べて生き残る訓練もある。当然、強靱な肉体と忍耐力はつくが、他面、人を簡単に殺せる屈強な「戦士」になっていく。シルベスター・スターローン主演映画「ランボー」を想像すればよいだろう。有名週刊誌には、「後方兵站基地のランボーたち」というタイトルで、外国出動が部隊における暴力的姿勢を高める原因となっていることを指摘する(Spiegel vom 29.11) 。また、高級週刊紙“Die Zeit”の評論「制服を着たサディスト」(Nr.50 vom 2.12)の副題は、「彼らは部下を辱め、その様子を写真に撮った。下士官たちは、それをどこで学んだのか」である。

この事件については、さまざまな論評が行われている。例えば、左派系新聞(tageszeitung紙)に掲載された「兵営における民主主義」(M. Kriener) という評論は、連邦軍それ自体が虐待の根源であると明確に主張した(die taz vom 30.11) 。「民主主義は駐屯地の門の前で立ち止まる」。新兵訓練を含めて、連邦軍の存在そのものが「社会の権威主義的保留地」とも書いている。これに対して、同紙の投書欄には批判が相次いだ(die taz vom 4.12)。この新聞の書き手や読者の幅は、兵役拒否のみならず、代役(民間役務)をも拒否する「全体拒否者」(Totalverweigerer)から、連邦軍の存在を認めて、その「民主化」を主張する人々まで多様である。虐待の原因を連邦軍の本質や構造的欠陥として批判する意見に対しては、短絡的、一面的であるとしてこれと距離をとる意見も少なくない。

ドイツの場合、日本に比べれば、軍隊の存在自体について高い合意がある。徴兵制も、日本のような形の拒否反応は少ない。国民みんなで、平等に民主国家を守るという「理念」(一般兵役義務制)があり、「徴兵制は民主主義の嫡出子」という発想が背後にある。第二次大戦の教訓をもとにさらに踏み込み、連邦軍は「議会の軍隊」であり、議会統制を軸とした「軍の民主的統制」の仕組みと意識は、日本とは比較にならないほど定着している。近年、冷戦後の連邦軍の縮減と再編、兵役義務者の割合の著しい低下(「防衛公平」原則の空洞化)、徴兵制軍隊は海外任務に適さないという実務的理由などから、徴兵制廃止の動きは加速するだろう。ところで、創設以来のドイツ連邦軍のありようを端的に示す言葉が「内面指導」(Innere Führung) である。

ドイツ連邦軍創設の父、デ・メジィエール元大将。4年前に彼に会った時、「内面指導は常に課題としてあり続ける」と述べたのが耳に残っている。「内面指導」という指導原則は、戦後、ドイツが再軍備を行ったとき、周辺諸国との関係で、二度とナチスの過ちはしないという「歴史的公約」として、軍隊内部のあり方を規定するものとして打ち立てられた原則である。その核心は「人間の尊厳」と「制服を着た市民」(Bürger im Uniform)の理念である。軍人法10条4項「上官は、勤務上の目的のためにのみ、並びに、国際法規、法律、及び勤務規程を尊重してのみ、命令を下すことが許される」。私用に部下を使うことは許されないし、国際法違反の捕虜虐待の命令は違法となる。なお、「人間の尊厳を侵害し、または勤務上の目的に係わらないような命令が行われた場合には、それに対する服従(義務)は存在しない」(11条1項)。このような「内面指導」「人間指導」のコンセプトで軍人・兵士に対する教育が施されてきた。私がかつて住んでいたボンから南に車で40分ほど行ったところに、コブレンツの「連邦軍内面指導センター」がある。兵士たちはそこで、「制服を着た市民」としての教育を受ける。この蓄積の上に、国際的には、ドイツ連邦軍の兵士が故郷を遠く離れて活動する際の姿勢は模範的とされている。内面指導センターでは、専門的なトレーニングと並んで、外国法、国際法の知識を得られると同時に、イスラム社会における女性の役割などについてもレクチャーを受けている。女性捕虜を裸にすることは、文化的習慣の特別の侵害を意味することも学んでいる。ただ、捕虜を拘束したりするのは、アフガンに派遣されたKSKの兵士以外は考えられない。

外国出動は連邦軍のありようを確実に変えつつある。「古き、よき連邦軍の軍人は、16時まで国を十分に防衛したが、それ以降は家族のもとに向い、制服を翌朝までハンガーにかけた。今日、連邦軍の軍人は、4ないし6カ月、時には12カ月の長きに渡って、ほこりだらけのキャンプで、24時間武器を携えて生活している…」(Rheinischer Merkur vom 8.12) 。半世紀近くにわたり、「議会の軍隊」として認知されてきたドイツ連邦軍は、より「軍事的合理性」を考慮する方向にシステムを転換させていくだろう。

そうしたときに、小泉内閣は「防衛計画の大綱」と次期防衛力整備計画(次期防、2005-09年度)を決定した(12月10日)。とくに注目されるのは、自衛隊の海外活動を本務に格上げするとともに、陸自に「中央即応集団」(4800人)という緊急展開部隊を新設したことである。そのもとに「国際活動教育隊」(100人)という海外活動専門部隊を設置して、派遣要員の教育訓練等にあたる態勢をつくった。この国は、「専守防衛」政策と最終的に決別して、海外遠征部隊による「武力による威嚇」をもカードに使える「普通の国」に軸足を移したと言えよう。ドイツ連邦軍が海外任務の恒常化によって抱える「悩ましさ」は、やがて自衛隊にも起こりうることである。次回は、「防衛計画の大綱」それ自体について検討することにする。(この項続く)

トップページへ

そこに、19世紀初頭にプロイセン改革(世襲隷民制廃止、軍制改革、都市改革など)を行った有名な政治家の名を冠した連邦軍駐屯地がある(Freiherr von Stein Kaserne in Coesfeld)。11月中旬、同駐屯地における新兵虐待事件が発覚した。イラクのアブグレイブ収容所における捕虜虐待の真似をして新兵をいたぶるデジタル写真が、外部に流出したのだ。ドイツ全土に驚きと衝撃が走った。日本では知られていないが、この事件の波及効果は、予想以上に大きいだろう。

そこに、19世紀初頭にプロイセン改革(世襲隷民制廃止、軍制改革、都市改革など)を行った有名な政治家の名を冠した連邦軍駐屯地がある(Freiherr von Stein Kaserne in Coesfeld)。11月中旬、同駐屯地における新兵虐待事件が発覚した。イラクのアブグレイブ収容所における捕虜虐待の真似をして新兵をいたぶるデジタル写真が、外部に流出したのだ。ドイツ全土に驚きと衝撃が走った。日本では知られていないが、この事件の波及効果は、予想以上に大きいだろう。