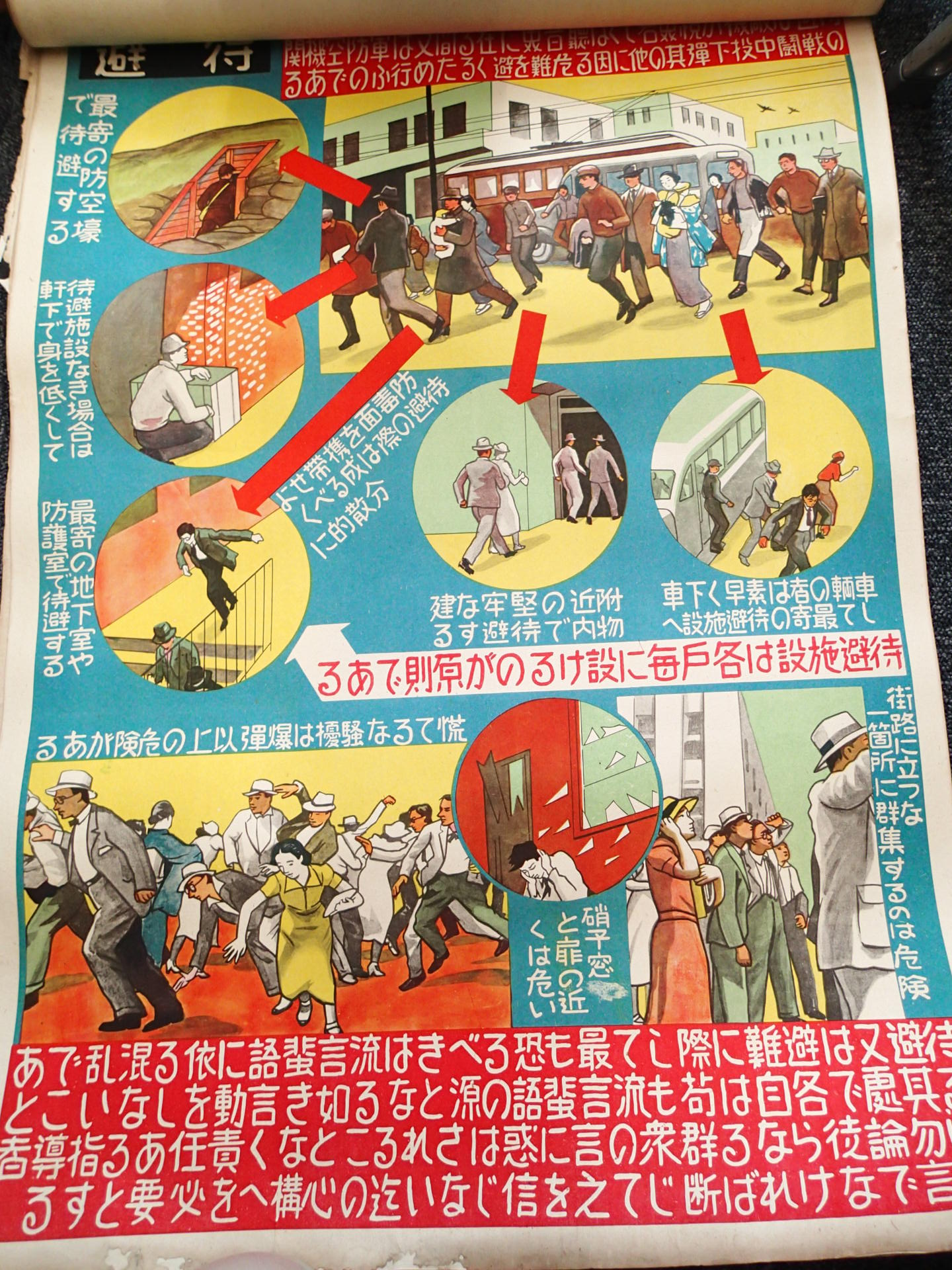

明日は「戦後72年」である。だが、「新たな戦前」のような空気が漂っている。「臨時ニュースを申し上げます」という突然の「大本営発表」のラジオ放送で、国民は真珠湾攻撃を知ることになる。「戦争は常に、すでに始まったもの、すでに起こってしまったこととして知らされる。どんな国の政府も、国民に戦争を始めてもいいですかとは尋ねない」(太田愛『天上の葦』上巻〔KADOWAWA、2017年〕216頁)。1941年12月の日米開戦までは、空襲のリアリティはあまりなく、防空法に基づく訓練が日常的に繰り返されていた。右側の写真は、内務省監修『防空図解』(1938年)の30枚に及ぶ啓発ポスターのなかの1枚で、避難の方法について書かれているが、服装もよくまだ日常的な空気のなかにある。ガラス窓には近づかず、頭をしっかりおさえるといった構図も示されている。

1930年代は、爆弾よりも毒ガスをまかれるという恐怖感が煽られ、炎天下で毒ガスマスクをして野球をする訓練まで行われた(詳しくは、水島朝穂・大前治『検証 防空法―空襲下で禁じられた避難』〔法律文化社、2014年〕24-30頁参照)。それを伝える同盟通信の掲示ニュースには、「珍野球」と皮肉る見出しをつける余裕がまだあったようである。

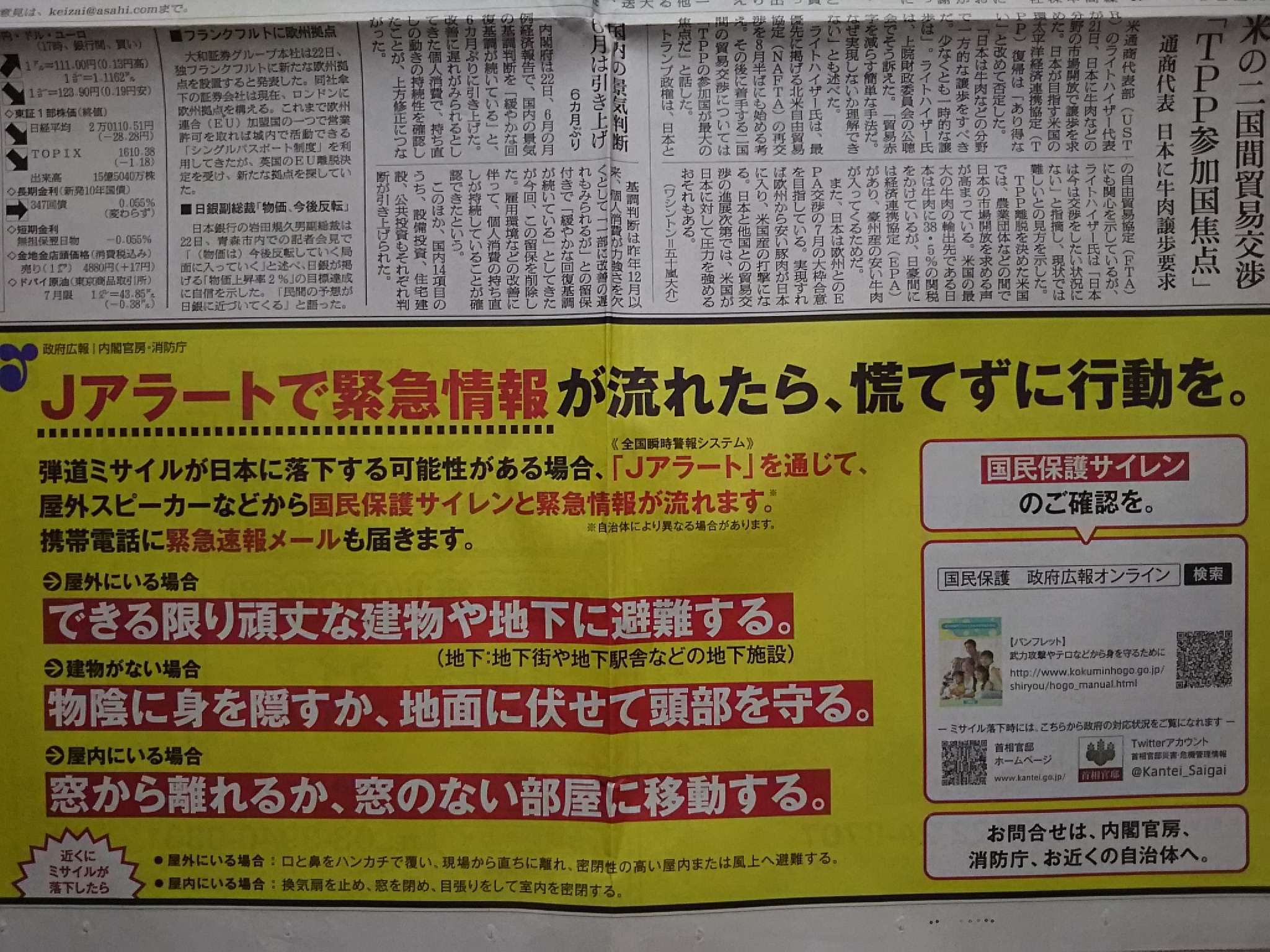

その戦争が終わって72年がたち、毒ガスや焼夷弾ではなく、今度は「ミサイルが落ちてくるぞ」という不安と恐怖が煽られている。内閣官房の「国民保護ポータルサイト」には、「弾道ミサイル落下時の行動について」がある。一般にはほとんど知られていないこのサイトの内容が「政府広報」として、6月23日付各紙に一斉に掲載された。写真の朝日新聞の場合、経済面の下4段である。民放各社は、弾道ミサイルに備えよという政府広報のCMを一斉に流した。全国瞬時警報システム(Jアラート)を通じて、防災無線の屋外スピーカーから「国民保護サイレン」(YouTubeでご視聴ください)が鳴り響き、携帯電話には緊急速報メールが届く。この日はちょうど東京都議会議員選挙の告示日。「モリ・カケ」問題で政府・与党への追及が激化するなか、税金を使った「論点ずらし」の感が多分にあった。

国民保護法制の主管官庁は総務省であり、ミサイル防衛の関係では防衛省なのだが、このところ、官邸、内閣官房が妙に地方自治体にあれこれ指示するようになってきた。ここでも「官邸主導」が見られ、もっと言えば、安倍官邸による北朝鮮ミサイル問題の政治的、政局的利用が可能になっているということである。

官邸の指示に対して対応が早かったのは宮城県で、すでに4月26日付で「弾道ミサイル落下時の行動について(通知)」(資料1枚目、2枚目、3枚目以降〔PDF〕)を県立学校長あてに送っている。弾道ミサイル避難訓練を学校内で実施し、生徒を校庭等から屋内に避難させることなどを細かく指示している。宮城県の教育関係の知人の話では、「実際の対応は、学校によってバラバラ」で、全生徒に配布したところもあれば、通知の存在そのものを教員に周知していないところもあるという。7月10日には、ミサイル飛来を想定した「避難訓練」が愛媛県西条市でも実施された(冒頭の写真左参照)。ある小学校では、生徒が避難して、体育館の床に体をすりつけて耳をふさいでいる(『東京新聞』7月11付・こちら特報部)。発射から数分で着弾するミサイルから逃げられるのかは別として、子どもたちに「ミサイルに備えなさい」と求めることは、戦前の防空訓練を想起させる。

7月14日には、富山県高岡市では「弾道ミサイルを想定した住民避難訓練」が実施された。内閣官房副長官補が中心となり、県や市はその指示で動く形になっている(PDFファイル)。安倍官邸が直接、高岡市を舞台にして「防空訓練」を実施するという構図である。体育館の床に座って頭を抱える子どもたちの姿に何ともいえない気持ちになる(『富山新聞』2017年7月15日付)。東京では4月29日早朝、北朝鮮の弾道ミサイル発射で、東京メトロが10分間、全線で一時運転を見合わせたことは記憶に新しい。

国民保護法制のうさん臭さは、何よりも、「武力攻撃災害」(国民保護法2条4項、同97条)なる概念を創作して、自然災害法制の軍事化をはかった点にある。地震や津波、洪水などからの避難の態勢を、ミサイルへの対応という軍事的対応にスライドさせたところにこの制度の根本的問題性がある。地震や大水害が起こるたびに政府の対応は後手にまわり、実際に被害が出ているときに首相自らが大規模な救援活動を指示した場面を見たことがない。かなり時間がたってから「現地視察」をして、「一刻も早い復旧に全力をあげる」みたいなことをのたまうシーンがこの間も続いている。自然災害では首相の本気度が感じられないのに、北朝鮮のミサイル問題では、妙に前のめりの姿勢が目立つ。

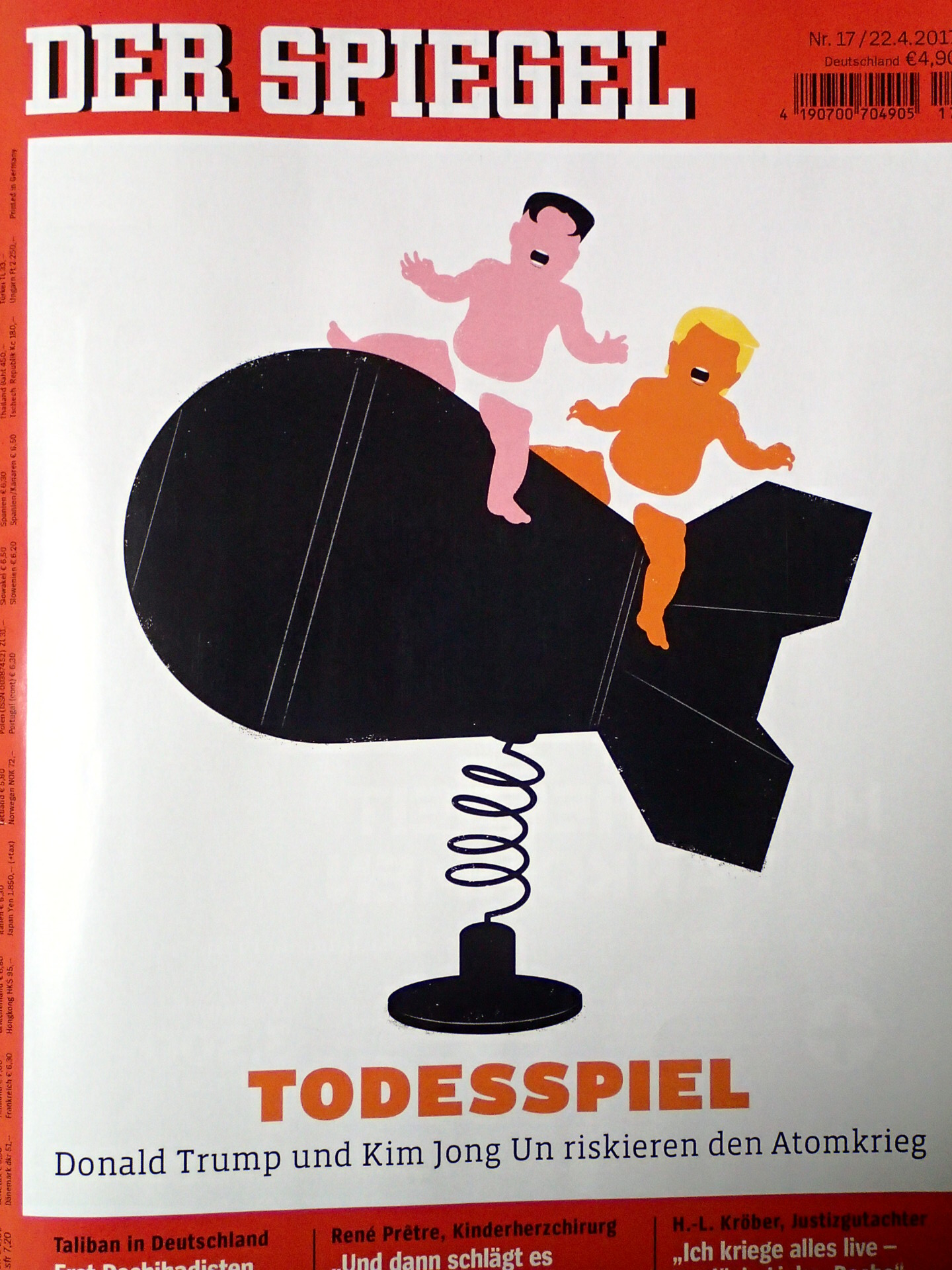

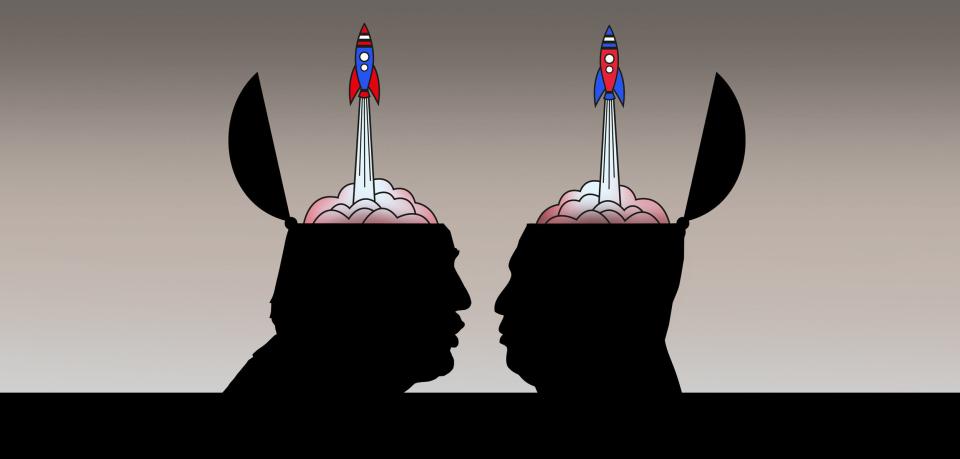

北朝鮮のミサイル問題での昂揚した態度には、実はトランプ政権との相乗作用という側面が無視できないように思う。3カ月前、「新たな戦前?」と題して、トランプと金正恩の「死のゲーム」について右側の絵(シュピーゲル誌の表紙)を使って論じた。その隣の絵は、ドイツの保守系紙に掲載されたものである。双方の頭がパカッと割れて、ミサイルが脳ミソから外に飛び出している(Die Welt vom 11.8.2017)。『シュピーゲル』誌の最新号は、米朝の「サイコ」とかなり辛辣である(Der Spiegel vom 12.8.2017)。

8月8日、トランプは北朝鮮のミサイル威嚇に対して、「世界がこれまで目にしたことのないような炎と怒りに直面することになる」と唐突に発言した。9日、北朝鮮の戦略軍司令官は、新型の中距離弾道ミサイル「火星12」を、グアム島の沖30~40キロの海上に、4発同時に撃ち込む案を検討していると発表した。するとトランプは10日、「グアムに対して何かすれば、誰も見たことのないような事態が北朝鮮で起きることになる」とトーンを上げた。一方、朝鮮中央通信は10日、このミサイルは「島根県、広島県、高知県の上空を通過することになる」と、具体的に県名を列挙。「8.6」(ヒロシマ)の72年から1週間もしないうちに、自衛隊のPAC-3の部隊が爆心地から10キロほどにある陸上自衛隊海田市駐屯地に配備された。ミサイルが日本上空を通過することを言うのに、わざわざ「広島」という地名まで入れたのは、日本側の対応を見越した政治的効果を狙ったものかもしれない。金正恩による安倍政権への「歪んだ掩護射撃」というのはうがちすぎか(金・安倍「あうんの呼吸」参照)。

10日の衆院安全保障委の閉会中審査で、小野寺五典防衛相は、米軍基地のあるグアムが攻撃された場合、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」にあたりうると述べた。答弁不能大臣の代打として「答弁仕事人」と一部で期待された人物だが、「存立危機事態」の濫用への道を早くも歩みだしている。北朝鮮はグアム周辺海域への着弾を言っており、グアムの米軍基地を直接攻撃するというわけではない。およそ「存立危機事態」には該当しない。もし日本がグアムに向かうミサイルを「迎撃」すれば、北朝鮮による日本への報復は免れない。その目標が原発や関連施設でないという保証はない。すでに2009年4月の「光明星2号衛星」打ち上げの際に、金正恩は「敵達が迎撃に出れば本当の戦争をしようと決心していた」と述べたとされている(水島朝穂『ライブ講義 徹底分析! 集団的自衛権』(岩波書店、2015年)128頁)。

集団的自衛権の行使というのは、行使される相手(北朝鮮)から見れば、何もしない日本から「先に」攻撃されたわけであり、報復攻撃に出てくることは避けられない。かつて日本が米国を守るために「不沈空母」となると中曽根康弘首相は言ったが、今回はグアムの米軍基地を「守る」ために日本の安全を危うくする。小野寺防衛大臣は、「一体、どこの国の「防衛」大臣なのか」と問われかねない。PAC-3の展開には、実質上、集団的自衛権行使の準備行為の要素が混入しているといってよい。

早晩、弾道ミサイルの脅威に対抗するため、日本にも地上配備型迎撃システム「高高度防衛ミサイル(THAAD)」を導入する動きが出てくるだろう。国際軍産複合体が、北朝鮮のミサイルの脅威を利用して、迎撃ミサイルやらイージス艦などの売り込みをはかる。トランプはそれによって「雇用を増やす」という公約を果たし、自らの支持基盤を強化できる。マスコミやネットを通じて恐怖と不安を煽り立てられるなかで、日本国民は冷静な判断力を失い、こうした「国際軍産複合体に操られる忖度安保・外交」(谷口長世「北朝鮮核緊張のまぼろし(下)」『世界』2017年8月号参照)を支持してしまい、気づけば、膨大な軍事費を負担することになる。

一方、金正恩はさんざん暴れたあげくに、トランプがすんでのところで示した妥協策に合意して、ご褒美に「体制保証」を得る。これこそ、トランプ・金正恩・安倍晋三によるチキンレースに見せかけた「出来レース」かもしれない。大切なことは、トランプと金正恩の激しい外見的チキンレースに乗らないことである。トランプは11日、反米の大統領が主導する憲法制定会議が国会を無力化して混乱の続く南米・ベネズエラに対して、軍事介入する可能性を示唆している(『ウォール・ストリート・ジャーナル』8月12日)。米国の軍事介入路線に過度に寄り添う安倍政権の安保・外交政策の危うさは、ここへきて一層問われることになる。

ドイツのメルケル首相の姿勢は明快だった。11日、トランプに対して、北朝鮮との紛争に際して軍事力を行使することに警告を発し、同時に、「ドイツは非軍事的にのみ行動するだろう」と明言した。「私は紛争の軍事的解決を見ていない」と。記者から、「ドイツは戦時において米国の側に立つのかどうか」という質問に対して、それを「必要だとは思わない」とも答えた(Die Welt vom 11.8.2017)。「同盟国」だから米国の対応に何でも追随という安倍政権とは対極にある姿勢である。トランプが大統領に当選したとき、トランプタワー58階に駆け込んで媚態外交を展開した安倍首相とは違って、メルケル首相は「ドイツと米国は、民主主義、自由、法と人間の尊厳の尊重という共通の価値によって結びつけられている」としっかりクギを刺したことが想起される。

北朝鮮のミサイル問題での不安のなかで、安倍政権の支持率が徐々に回復していく可能性も否定できない。かつてF・ノイマンは「不安と政治」のなかで、ヴァイマル民主制末期の政治心理状況を分析し、ナチスが登場してくるとき、指導者との同一化を維持するため、「不安の制度化」が図られたことに注意を喚起した。そして、不安が神経症的・破壊的にならないようにするにはいかにするかとして、教育を第一順位にあげた。いま、トランプと金正恩の危ういチキンレースのなかで、日本は一歩距離をとって、メルケル首相のドイツのように非軍事的な姿勢に徹することが大事なのである。それを安倍政権に期待することは無理だとしても、国民は理性的な思考を維持し続けることが大切だろう。空から毒ガスがまかれるぞと恐怖をあおり、東京でも防空訓練を実施しようとしたとき、桐生悠々は「関東防空大演習を嗤(わら)う」を書いた。これが『信濃毎日新聞』に掲載されたのは、1933年8月11日付。ちょうど84年前のことだった。