ヒロシマ・ナガサキの日が終わり、今週は「8.15」がやってくる。今年の8月6日には、平和公園にも近い会場で、田母神俊雄元空幕長による「ヒロシマの平和を疑う」という講演が行われた。8月1日のNHKラジオ第一放送「新聞を読んで」のなかで、私はこう指摘した。「田母神氏は『アメリカの核を国内に持ち込むだけでは効果が薄い。核兵器の発射ボタンを共有する“ニュークリアシェアリング”に踏み込む必要がある』と主張しています。ヒロシマ『原爆の日』に広島でこのような主張の講演会が行われること自体、被爆から64年が経過したなかでの『変化』に違いありません。平和を祈るだけでなく、より研ぎ澄まされた平和の論理の構築が求められていると思います」。ラジオなので抑制的な表現にとどめたが、このピエロの言動については、また別の機会に述べることにしよう。

ちょうど1年前、八ヶ岳南麓の仕事場で『信濃毎日新聞』を読んでいる時、一冊の本の広告が目にとまった。「明日は自由主義者が一人この世から去って行きます」。特攻服の若者の写真。タイトルは『あゝ祖国よ恋人よ-きけわだつみのこえ 上原良司』(中島博昭編、信濃毎日新聞社、2005年新版)である。すぐに知り合いの信毎記者に電話をしたところ、翌日、滞在先に宅配便で届いた。穂高出身で、慶応大学経済学部在学中に学徒出陣となり、特攻隊員として22歳で死んだ若者の遺書である。穂高の山々を思い浮かべながら、一気に読み終えた。熱い感動が体を貫いた。2年前、この直言で映画「TOKKO― 特攻」について書き、特攻出撃して生き残った人たちのことを紹介したことがある。また、ちょうど渡辺洋三(東大名誉教授)のタイ・ビルマ体験についての原稿を執筆中だったこともあって、渡辺とほぼ同世代の上原のことも紹介しようと思ったのだが、最終的に原稿から削除した。以下、その時の読書メモを用いて、『あゝ祖国よ恋人よ』(以下、本書という)を紹介したいと思う。やや引用が多くなるが、お付き合い願いたい。

上原良司が出撃した鹿児島県知覧にある「特攻平和会館」。小泉純一郎元首相がここを訪れ、展示された遺書に涙を流す場面がテレビに映し出された。私も鹿児島講演のおりに訪れ、それらの遺書を見ている。靖国神社の「遊就館」にも同種の遺書がある。死を強制された人々は、その遺書に「靖国の花の下で神と祭られ…」「大日本帝国万歳!これあるのみです」といった勇ましい言葉を書き連ねている。だが、上原のものは明らかに違っていた。

彼は遺書を3通書いていた。本書にはそれら遺書のほか、彼が書きためてきたさまざまな手記が収められている。特に「最後のメモ・ノート」(昭和19~20年)には、「第二の遺書」や「所感」(「第三の遺書」)にあらわれる彼の思考が率直に綴られている。

彼が書いた最初の遺書は昭和18年9月22日付で、これはよくある普通のタイプのものだった。上官に遺書を書くようにうながされ,彼も「正式の遺書」を書いたのだろう。ただ、「私は戦死しても満足です。何故ならば、私は日本の自由のために戦ったのですから」という下りは注目される。「自由のため」という表現は、当時としてはきわめて異例だった。

本書に収められている上原の「最後のメモ・ノート」という手記には、彼の自由への熱き思いが随所にみられる。例えば、昭和19年6 月8 日付のメモは「国家主義(全体主義)と個人主義」というタイトルで、次のように書かれている。

「個人が国家に尽くすというのは、結局、個人のためである。国家のためではない。この意味において、国家主義は個人主義の中に入る。自由は人間性なるが故に、自由主義国家群の勝利は明白である。日本は思想的に既に敗れているのだ。何で勝つを得んや。しかし吾人が、彼のアメリカの学生がその独立を守らんがため闘っていると同じく、日本の独立のためにあくまで闘うのだ。日本の自由のために、独立のために死を捧げるのだ」。

「最後のメモ・ノート」の昭和19年11月19日にはこうある。

「日本軍隊においては、人間の本性たる自由を抑えることを修業すれど、謂く、そして自由性をある程度抑えることができると、修養ができた、軍人精神が入ったと思い、誇らしく思う。およそこれほど愚かなものはない。…いわゆる軍人精神の入ったと称する愚者が、我々に対しても自由の滅却を強要し、肉体的苦痛もその督戦隊としている。しかしながら、激しい肉体的苦痛の鞭の下に頼っても、常に自由は戦い、そして常に勝利者である。我々は一部の愚者が、我々の自由を奪おうとして、軍人精神という矛盾の題目を唱えるたびに、何ものにも屈せぬ自由の偉大さを更めて感ずるのみである。偉大なる自由、汝は永久不滅にて、人間の本性、人類の希望である」。

昭和20年1月23日。

「近き将来において日本は敗れるかも知れぬ。何故ならは、既に権力主義は敗退の一途をたどりつつあるからだ。権力主義の国においては、外からの圧迫が強くなり、締めている力が弛んだ時が滅亡である。即ち、内からの猛烈な力によって敗退するのである」。

同年2月7日。

「2・26以来、日本はその進むべき道を誤った。…権力主義者は己の勝利を願って、日本を永久に救われぬ道に突き進ませた。彼らは真に日本を愛せざるのみならず、利己に走って偉大なる国民に、その欲せざる方向を強いて選ばしめ、アメリカの処置をその意に訴えるが如き言辞を以て、無知なる大衆をだまし、敢て戦争によって自己の地位をますます固くせんとした。勿論、そは国民の犠牲においてであるが。かくて彼等は、一度は無知な国民の眼をあざむき得たが、時の経つに従い、天は自然の理を我々に示してくれたのである。彼等は、ジャーナリズムを以て、あくまでも国民の眼をあざむかんと努めたるも、自然の力にはその前に頭を下げざるを得なくなりつつある」。

「自由の国アメリカが、その最後の勝利を信じているのは当然であり、これこそ歴史の示す必勝の信念である。必勝の信念は思想の必勝の基礎の上におかるべきものであって、単に不敗であるということを基礎とするのや、科学力を無視した訓練等を基礎として生まれるべきはずのものでない」。

上原は、「ジャーナリズム」という横文字を使って、当時の「大本営発表」を繰り返していた新聞・ラジオに対して厳しい眼差しを向けている。それにしても、「自由の国アメリカ」の勝利をおおらかに書く上原の思考は、当時でいえば、「国賊・非国民」の典型である。軍部が「科学」を無視した精神主義に陥っていたことも、鋭く衝いている。

「最後のメモ・ノート」は昭和20年4月5日で終わる。その最後はこう結ばれている。

「特攻隊員(振武隊)となりて…悠久の大義に生きるとか、そんなことはどうでも良い。あくまで日本を愛する。祖国のために独立自由のために闘うのだ。天国における再会、死はその道程にすぎない。愛する日本、そして愛する冾子ちゃん」。

上原は「最後のノート・メモ」に示された思考を、昭和18年に書いた最初の遺書とは別に、「第二の遺書」としてまとめている。そのことを、手記のなかに次のように示唆している。

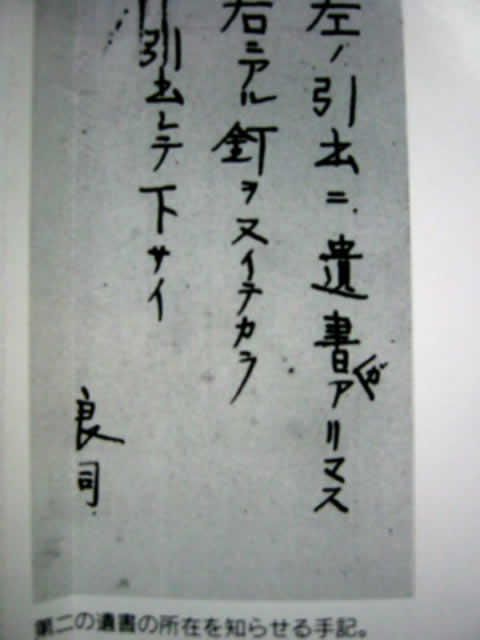

「左の引出に遺書があります。右にある釘をぬいてから引出して下さい。良司」(原文は片仮名)。

その引出しにあった「第二の遺書」には、家族への感謝の言葉が綴られているが、それ以上に自分の思考の吐露が行われている。

「私は明確にいえば自由主義に憧れていました。日本が真に永久に続くためには自由主義が必要であると思ったからです。これは馬鹿な事に聞こえるかも知れません。それは現在日本が全体主義的な気分に包まれているからです。しかし、真に大きな眼を開き、人間の本性を考えた時、自由主義こそ合理的なる主義だと思います。戦争において勝敗をえんとすれば、その国の主義を見れば事前において判明すると思います。人間の本性に合った自然な主義を持った国の勝戦(かちいくさ)は火を見るより明らかであると思います。日本を昔日の大英帝国の如くせんとする、私の理想は空しく敗れました。この上は、ただ日本の自由、独立のため、喜んで命を捧げます」。

この「第二の遺書」の末尾には、

「離れにある私の本箱の右の引出しに遺本があります。開かなかったら左の引出しを開けて釘を抜いて出して下さい」とある。

こうした何重ものガードの末、親しいものだけが読むことのできた本当の遺書、「第三の遺書」が「所感」である。これは上原が出撃前夜(5月10日)に書いたもので、そこには、彼の思考の到達点が示されている。

「権力主義、全体主義の国家は一時的に隆盛であろうとも、必ずや最後には敗れる事は明白な事実です。我々はその真理を、今次世界大戦の枢軸国家において見る事が出来ると思います。ファシズムのイタリアは如何、ナチズムのドイツもまた、既に敗れ、今や権力主義国家は、土台石の壊れた建造物のごとく、次から次へと滅亡しつつあります。真理の普遍さは今、現実によって証明されつつ、過去において歴史が示したごとく、未来永久に自由の偉大さを証明して行くと思われます」。

「空の特攻隊のパイロットは一器械に過ぎぬと一友人がいった事は確かです。操縦桿を採る器械、人格もなく感情もなくもちろん理性もなく、ただ敵の航空母艦に向かって吸いつく磁石の中の鉄の一分子に過ぎぬのです。理性をもって考えたなら実に考えられぬ事でも強いて考えうれば、彼らがいうごとく自殺者とでもいいましょうか。精神の国、日本においてのみ見られる事だと思います。一器械である吾人は何も云う権利もありませんが、ただ、願わくば愛する日本を偉大ならしめられん事を、国民の方々にお願いするのみです。こんな精神状態で征ったならもちろん、死んでも何にもならないかも知れません。故に最初に述べたごとく、特別攻撃隊に選ばれた事を光栄に思っている次第です」。

「飛行機に乗れば器械に過ぎぬのですけれど、いったん下りればやはり人間ですから、そこには感情もあり、熱情も動きます。愛する恋人に死なれた時、自分も一緒に精神的には死んでおりました。天国に待ちある人、天国において彼女と会えると思うと、死は天国に行く途中でしかありませんから何でもありません。明日は出撃です。過激にわたり、もちろん発表すべき事ではありませんでしたが、偽わらぬ心境は以上述べたごとくです。何も系統だてず、思ったままを雑然と述べた事を許して下さい。明日は自由主義者が一人この世から去って行きます。彼の後姿は淋しいですが、心中満足で一杯です。云いたい事を云いたいだけ云いました。無礼を御許し下さい。ではこの辺で。出撃の前夜記す」。

何という矛盾に満ちた、切ない言葉だろう。ナチズムの敗北を見抜く知性と理性がありながら、「一器械」として人間を扱う特攻という非人間的方法に対する鋭い批判を行いながら、自らはそれに従って死ぬ。特攻を拒否するという選択肢もあり得ただろうが、彼は一切それには触れていない。非科学的な精神主義の日本を批判し、「国民の方々にお願いするのみ」という言葉を残すところは、吉田満『戦艦大和ノ最期』に出てくる臼淵大尉の言葉と重なる。すなわち、「日本ハ進歩トイウコトヲ軽ンジ過ギタ。…敗レテ目覚メル、ソレ以外ニドウシテ日本ガ救ワレルカ。今日覚メズシテイツ救ワレルカ。俺タチハソノ先導ニナルノダ。日本ノ新生ニサキガケテ散ル。マサニ本望ジャナイカ」と。

なお、上原は出撃前の昭和20年4月、最後の別れのため帰郷した夜、家族や近所の人々に対して、「俺が戦争で死ぬのは愛する人たちのため、戦死しても天国へ行くから、靖国神社には行かないよ」と語ったという(中島博昭「上原良司とその時代」本書解説)。

上原のこの態度は出撃直前まで一貫していたようだ。知覧飛行場で上原の出撃を見送った陸軍報道班員高木俊朗はいう。出撃を待つ隊員のなかに、ただ一人ほとんど口をきかない青年がいた。慶応大学の上原少尉だった。彼の言葉は私をおどろかせた。「全体主義で、戦争に勝つことはできません。日本も負けますよ。私は軍隊でどんなに教育されても、この考えを変えることはできません」。「私は、軍隊のなかにいても、自由主義者です」といって、澄んだ目をふせた…(中島解説より引用)。

上原は、私が教えている学部4 年生の年齢である。何と知的で、素敵な人物だろう。それにしても、上原の自由主義への熱い思いには感動を覚える。中島博昭によれば、上原は自由主義思想家・河合栄治郎を尊敬し、その死に対しては、最愛の恋人石川冾子の死と並ぶほどの大きな衝撃を受けたという。上原の遺書や手記にたびたび出てくる自由主義。ただ、それは深い理論的記述を伴ったものではなく、やや唐突なところもないではない。「この遺書ではまだ自由主義の論理は体系的にとらえられず、実証性も弱く、…彼のめざす『体系的思想家』の理想には、まだかなりの努力が必要であった」と中島は書いている。上原がもし生き残っていたら、戦後、どんなすばらしい仕事をしただろうか。

穂高、安曇野が生んだ一人の慶大生が残した遺書は、時代の閉鎖的な空気のなかにあっても自由な思考をやめない知の力を感じさせてくれる。

「上原良司、陸軍特別攻撃隊第56振武隊員として沖縄嘉手納湾上の米海軍機動部隊に突入戦死、22歳。陸軍大尉に特進」(本書年表)。

今週は64回目の「8.15」である。

(年号を使用。文中敬称略)