明日、1月19日(火)は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」(新安保条約)がワシントンで調印されてから、50周年にあたる。偶然だが、半世紀前も火曜日だった。この調印の1カ月前、しかも年を越すことのない絶妙のタイミングで、最高裁は、安保条約に基づく米軍駐留を違憲とした砂川事件一審判決(東京地裁「伊達判決」)を破棄差し戻しにした。そして、今年6月23日(水)、条約発効から50年となる。「日米同盟」(この言葉の使用には慎重であるべきだ)の現状との関わりで、このことはさまざまに論じられるだろう。元旦の『産経新聞』は早速、「日米同盟 空洞化の危険性 —— 安保条約改定50年」というワシントン発の記事を載せ、「米国が怒っているぞ」というトーンで危機感を煽っている。そこで、今回は、安保改定50周年の今年、おそらく最大の焦点の一つとなるであろう「アフガニスタン戦争」について述べておくことにしたい。

オバマ米大統領は、ノーベル平和賞授賞の晴れ舞台で、「正義の平和」のための「正義の戦争」について語った。参列者から笑顔が一瞬で失せ、違和感いっぱいの授賞式となった。そもそも「正義」とか「戦争」とかいう言葉をそんなに簡単に使ってほしくない。国際法上は、「戦争」概念は過去のものである。「国際的な武力紛争」や「武力行使」という概念によって説明されるべきだが、オバマは「正義の戦争」という言葉をおおらかに使ってしまった。昨年の大統領就任演説や、「核兵器のない世界」を訴えたプラハ演説とは異なり、この演説には、言葉の勢いも輝きもなかった。これは、本人が一番わかっていたことだろう。

「戦争」では必ず人が死ぬ。だが、いつの時代でも、人はその肝心なことを忘れて、「正義」などの大義名分に酔い、あるいは踊らされる。棺桶には国旗が巻かれ、その死は美化される。やがて、たくさんの戦死者が出るようになると、その圧倒的なリアリティの前に、「大義」も疑いの眼差しで見られるようになる。戦争で死ぬことを「名誉の戦死」といっても、家族にとっての悲しみに変わりはない。その悲しみと疑問の重なりが、戦争の正当性を揺るがし、崩していく。

「対テロ戦争」。途方もない大嘘に基づいてブッシュ前大統領が始めた無謀な戦争である。「国際テロ組織」やビン・ラーディン容疑者の存在も、額面通りに受け取ると危ない。常に疑ってかかる必要がある(昨今のイエメン絡みの航空機テロ未遂事件も、絶妙のタイミングだった)。

この「対テロ戦争」には積極姿勢を示すオバマ大統領は、昨年12月1日夜、アフガン戦争に関する新戦略を発表し、来年夏までに米軍を3万人増派することを明らかにした。

実は2001年10月に始まった「対テロ戦争」は、昨年10月でちょうど8年になった。「8」という数字は、第二次世界大戦よりも長く、ベトナム戦争よりも長期戦となり、米国が建国以来繰り返し行っている戦争のうちで、最も長いものとなった。増派決定を受けて年を越し、8年3カ月と、戦争のレコードに接近中である。アフガン軍事介入が、連邦崩壊への呼び水となった旧ソ連のように、米国はアフガンで泥沼に陥っている。

アフガン軍事介入30周年にあたり、旧ソ連のアフガン派遣軍司令官だったマームート・ガレィエフ(Mahmut Garejew)元大将は、die taz紙のインタビューに応えて、「アメリカは我々がおかしたすべての過ちを繰り返している」と語っている。ウズベキスタン出身の元大将は、自らがイスラム教徒であると告白した上で、旧ソ連軍は、アフガンで民間の建物を多くつくり、インフラを創出し、女性も学校や大学に行けるようにしたが、米国とその同盟国は経済的にはほんのわずかなことしかやっておらず、アフガンを再び中世に戻そうとしていると批判する。オバマの兵力増派については、軍事力強化は解決にならないと、きっぱり否定し、「オバマは、タリバンに対してではなく、民衆に対して戦争を行っているのだということを理解しなければならない」と警告している(die taz vom 12.12.09)。ゴルバチョフ書記長(当時)の決断で、旧ソ連軍が完全撤退を完了するのは1989年2月。旧ソ連のアフガン戦争は9年2カ月間続いたことになる。最近のロシアの世論調査でも、アフガン侵攻を「正しかった」とする人は18%にすぎず、「政治的な冒険だった」が47%と多数を占めた(『読売新聞』09年12月26日付)。旧ソ連の「先輩」からの言葉を、「兵力の逐次投入」の愚策を続けるオバマ大統領はどう聞くか。

昨年8月の時点で、NATO諸国全体で65000人がアフガンに駐留していた。オバマはさらなる増派をヨーロッパに求めているが、各国の反応はすこぶる鈍い。派遣国の死者が増えていることが大きい。

昨年7月にはわずか1カ月の間に74人のNATO軍兵士が死亡した。これは2001年10月にアフガン戦争が始まって以来、1カ月の死者としては最大である(『産経新聞』09年11月8日付)。昨年9月までの死者は1374人。内訳は、米軍がトップで821人。次いで英軍213人、カナダ129人、ドイツ35人、フランス31人と続く。米軍の死者が急増し、昨年12月30日の段階では、2008年の155人のちょうど2倍、310人に達した(AFP 31.12.09)。

一方、国連アフガン支援団(UNAMA)によると、戦闘に巻き込まれて死亡したアフガン民間人は、昨年1月から10月までの間だけで2038人になる(CNN 30.12.09)。

オバマ大統領がこの戦争の「大義」をどんなに熱く語っても、「オバマの戦争」(die taz vom 2.12.09の見出し)の傷痕は深く、兵士の士気低下も著しい。

11月5日、テキサス州の米陸軍最大の基地「フォートフッド」で、39歳の軍医少佐が銃を乱射し、米兵13人が死亡、30人が負傷した。少佐というのは、兵隊ではなく、将校である。イラク・アフガンで心的外傷後ストレス障害(PTSD)となった兵士の治療にあたっていたが、本人がイラク・アフガン地域に派遣されることが決まっていて、悩んでいたという。精神的に傷ついた兵士をケアする軍医が、自らの戦地派遣に悩み、暴走。いま、米軍の内部で起きている矛盾と病巣の深さを象徴するケースと言えよう。なお、この少佐に「アルカイダの子供たち」というレッテルを貼る向きもあるが(『ニューズウィーク日本版』2010年1月13日号)、それは、軍内部の矛盾を覆い隠し、士気低下を糊塗するものでしかないだろう。

ドイツも、アフガン戦争の8年間、「国際治安支援部隊」(ISAF)の一員として、4000人を派遣している。ドイツ将兵の死者も、前述のように35人を超えた。だが、政府は、「復興支援活動における殉職」であって、長らく「戦死者」という言葉を使わないできた。2008年10月24日、2人の連邦軍人の追悼式で、J.ユング国防大臣(当時)は初めて「戦死者」(Gefallene)という表現を使った(Patriotisches Forum Süddeutshland vom 27.10.08)。他方、グッテンベルク国防相は、「非国際的武力紛争」という概念を用いるようになった(FR vom 9.1.2010)。

いずれにせよ、アフガンは、「人道的出動」でも「平和確保措置」でもなく、まさに「戦争」がそこにあることを国民も自覚しはじめた。

『シュピーゲル』誌の世論調査では、アフガンへのドイツ連邦軍の派遣は、「戦闘出動」(Kriegseinsatz)か、それとも「人道的派遣」かを問うたところ、前者が57%、後者は30%、その両方7%という結果だった。そして、「連邦軍はアフガン出動について正しい情報を伝えている」と答えた人は15%にとどまり、82%が「さまざまなことが隠されている」と回答している(Gefallen für den Frieden, in: Der Spiegel, Nr. 44 vom 27.10.08, S. 132)。

アフガンをめぐる政府の隠蔽的姿勢は、昨年から、ドイツ政界を揺るがす大事件に発展した。きっかけは、昨年9月4日のクンドゥス事件である。

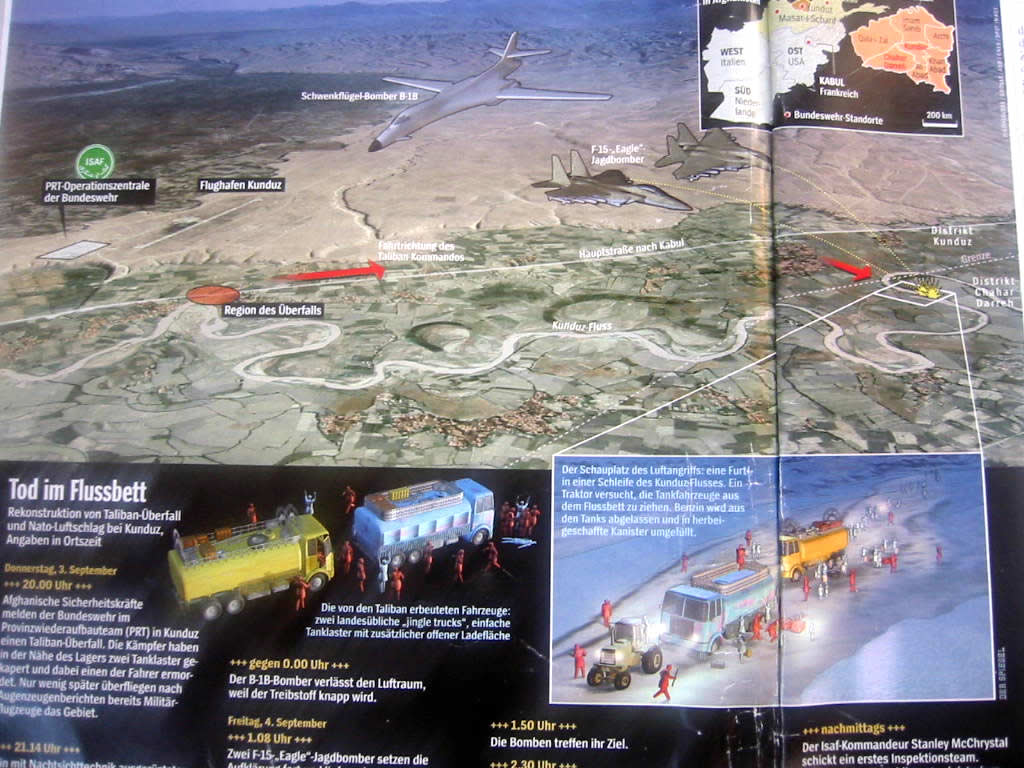

アフガン北部のクンドゥス近郊で、ISAFの燃料輸送車(タンクローリー)2台が、タリバン武装勢力によって乗っ取られた。クンドゥス川付近で停車し、燃料の分配が始まった。多くの民間人や子どもが集まってきた。そこへ、米軍の戦闘爆撃機(F15タイプ)が爆撃を加えたのである。142人が死亡した。アフガン政府調査委員会によれば、タリバンは69人、民間人は30人ということだった(FAZ vom 14.09.09)。この『シュピーゲル』誌のイラストでは、オレンジ色がタリバン、白色が民間人とされている。問題となったのは、爆撃を命令したのが、ドイツ連邦軍のG.クライン大佐だったからである。第二次世界大戦後初めて、ドイツ軍人がたくさんの民間人を殺傷したとして、メディアは飛びついた。

「9月4日夜、2両のタンクローリーに対して2発の爆弾を投下させた彼の決断はすべてを変えた。彼と、彼の軍歴、ドイツの政治、米国との関係、アフガンのドイツ軍派遣を。まさしく2発の爆弾が、ドイツの自画像を震撼させたのである」(Der Spiegel vom 14.9.09, S. 72-84)。

実は一昨年(2008年)10月20日、同じクンドゥス近郊で、ISAFのドイツ軍部隊がタリバンの攻撃を受けた。自転車に乗ったタリバンが自爆攻撃を行い、ドイツ軍兵員輸送車(Mungo型)は吹き飛び、下士官2名(第263空挺大隊所属)が死亡した。近くで遊んでいた子ども5人も巻き添えで死亡した。タリバンは、明らかにドイツ連邦議会がアフガンへの派兵を延長する決議をし、派遣要員の上限を従来の4500人へと1000増加させる決議をした直後に攻撃している。政治的メッセージを送ったものと、ドイツでは受け取られた。そうしたなかで、今度は、ドイツ軍大佐が民間人の大量殺傷に関わったため、ドイツでは、「アフガン復興支援」という大義名分は吹き飛び、「戦争」に直接参加している現実に否応なしに直面することになった。

クライン大佐は、9月4日午前1時36分に攻撃を命じ、同50分に2発の爆弾(GBU38)が目標に投下された。F15の監視カメラの映像による事前情報によると、タンクローリー周辺には「タリバンだけが見えた」といい、クライン大佐はこれに基づき爆撃を決断する。だが、結果的に民間人に大量の死者が出た。深夜、タリバンと民間人を識別することは極めて困難で、「爆撃は軍事的に適切だった」と、就任したばかりのK-Th. ツー・グッテンベルク国防相は、当初クライン大佐を擁護した。だが、この事件をレポートした記事(Der Spiegel, ebd)のイラストには、ポリタンクを持って集まってくる人々が描かれている。F15からの映像には、これが映っていたようである。タンクローリーを爆撃して破壊しなければならない軍事的必要性は低く、民間人を巻き込んだこととの関係で、比例原則違反が指摘されるに及び、国防相は発言をすぐに撤回してしまい、腰の座らないところを見せた。

12月の時点では、国防相や首相が、民間人がいたことを記した調査報告書をどの時点で見ていたのかが問題となった。事件そのものより、事件に対する政府の隠蔽姿勢が焦点となったわけである。ユング前国防相は、10月に労働大臣になったが、この事件がもとで辞任している。

クライン大佐はいかなる責任を問われるだろうか。米派遣軍司令官兼ISAF司令官のS. マクリスタル大将が最高指揮権をもち、その下にあるドイツ派遣軍司令官はJ. フォルマー准将である。クライン大佐は、クンドゥスの地域復興支援チーム(PRT)指揮官にすぎない。その彼に爆撃を命ずる権限があったのかも問題となっている。

ゲティンゲン大学の国際刑法専門のK. アンボス教授は、大佐が国際刑事裁判所で裁かれる可能性があると指摘する(die taz vom 4.11.09)。そこまで行くかは不明だが、いずれにせよ、大佐の行為が、ナチ時代への反省から武力行使に抑制的であり続けてきたドイツの自画像を変貌させつつあることは確かだろう。

Ch. ロート(taz紙・法政策担当)の評論「秘密の開戦」(die taz vom 13.12.09)は注目される。ドイツ政府は一貫してアフガンでは戦争には参加しておらず、「復興支援活動」のなかで「戦争類似の状態」にあると説明していた。武力の行使も自衛のために限定してきたが、クンドゥスでは、自衛のためではなく、タリバンを目標として攻撃し、殺害した(民間人も巻き込んで)。実は、ロートによれば、連邦軍は、昨年4月の時点で、ISAFの活動において、自衛に限定した従来の方針を放棄していたという。そのことは一般には知らせず、密かに行われた。背景には、連邦議会が、ドイツ軍のISAF派遣延長を決議する際、タリバンやアルカイダなどから生ずる脅威への対処に言及した国連安保理決議1833号(2008年9月22日)に基づき、連邦軍の委任に「安全の維持」を含めたことである。決議1833号は、委任を達成するための「必要なあらゆる手段」を授権した。これには武力の行使を含むと解されている。連邦議会決議にも、正当防衛や警察権限への限定は行われていなかった。そして7月、タリバンへの予防的攻撃が明確に許可されたわけである。そのことも、一般には知らせないで行われた。

こうした流れのなかで位置づけると、クライン大佐の行動は、軍の論理からすれば特段問題にされることではないのかもしれない。戦後ドイツが、武力行使を「普通に」行えない国として、軍事力の対外的使用に対して特別の抑制をかけてきたことが、このクンドゥス事件によって完全に外される可能性がある所以である。統一から20年。ドイツは「普通の国」になったのだろうか。

ケルン大学のO. デペンホイアー教授(公法学)は「我々は何を防衛するのか」という論稿のなかで、コソボからソマリアを経由してアフガンまで、「我々は一体そこで何を防衛しているのか。そこで何のために連邦軍兵士は死ぬのか」という問を立てる。防衛概念は、国家性の基本属性(国土、国民、主権)と概念上関連している。そして、アフガンなど国外で戦死した将兵は、「アフガンの復興のために」死ぬのではない。「祖国〔ドイツ〕の平和、法、そして自由のために」死ぬのだと(O. Depenheuer, Was wir verteidigen, in: FAZ, Staat und Recht vom 17.3.2009)。デペンホイアー教授は、10年前に私を受け入れてくれたJ. イーゼンゼー教授の弟子にあたる、保守派の学者である。それゆえ、共同体のために自己を犠牲にする市民の義務(「市民犠牲」)まで主張する(O. Depenheuer, Das Bürgeropfer im Rechtsstaat, in: ders. u. a. (Hrsg.), Staat im Wort: Festschrift für Josef Isensee, 2007, S. 43-60)。

日本とドイツは戦後、占領期を経て、同じように発展してきたが、ドイツの場合は、すでに多数の「戦死者」と向き合う必要のある国となった。日本はどうか。

『産経新聞』2009年12月3日付社説は、「アフガン新戦略、日本は同盟協力再検討を」として、「米国の主な同盟国の中で、日本だけが自衛隊参加の選択肢を排除しているのは問題だ」として、補給支援継続を含めて、「同盟協力と国際共同行動のあり方を再検討すべき」と書く。インド洋の補給活動は1月15日で終了した。これを延長しないというのが政府の方針だが、今後どのような展開になるか予断を許さない。

小沢一郎式の強碗憲法論の行く末は、ISAFへの自衛隊の参加である。日本では直接「戦死者」が出る戦を、戦後一度も体験していないが、「戦死者」が羽田に帰るシーンがテレビ中継される日が来ないという保証はない。

ドイツも、「参戦」している事実を国民には知らせないようにして、次第に抜き差しならぬ状態に陥っている。日本もイラク戦争に足を突っ込むとき、現地の本当の姿は隠された。日本は、ドイツを数周遅れで追いかけているようである。

12月25日のクリスマス。デトロイト空港での「テロ未遂事件」をきっかけにして、突如、イエメンが「テロとの戦争の第三戦線」にされた。2010年春、「テロとの戦争」の戦線拡大が危惧される。