1年ぶりの「わが歴史グッズの話」である。前回は「劣化ウラン弾」だった。安保関連法案の国会審議のなかで論点となったこともあって、研究室にある劣化ウラン弾を紹介した。来週11日、その安保関連法で可能となった「駆け付け警護」任務を、南スーダンPKOに参加する陸上自衛隊施設隊の第11次隊(第5普通科連隊(青森)基幹)に付与する閣議決定が行われる。直言「「駆け付け警護」――ドイツに周回遅れの「戦死のリアル」」で書いたように、戦後日本において初めて死者を出す可能性のあるミッションとなり得る。「政府が想定していたより、現場ははるかに厳しかった。一国の判断で、戦闘現場から引き揚げることは困難」というアフガニスタン派兵でドイツが陥ったジレンマに、日本もまたとらわれていくのだろうか(直言「「海外派兵リアル」の年」参照)。

今年は第一次世界大戦の「ヴェルダンの戦い」から100周年である。7月14日に「巨大な肉挽き器(人肉ミキサー)」といわれたこの戦場を訪れた。無数の墓標と「骨の家」のすさまじさに息をのんだ。詳しくは直言「「戦争に勝者はいない」ということ――ヴェルダンで考える」をお読みいただきたい。この写真はドイツ軍将校がかぶっていたスパイク付きのヘルメット(ピッケルハウベ(Pickelhaube))である。25年前にベルリンの骨董店で入手したものだが、内側を見ると革製で(写真)、塹壕戦には不向きだった。

さて、その悲惨なヴェルダンの戦いよりも、動員兵力や戦死者の点で桁違いだったのがスターリングラード攻防戦(1942年6月~1943年2月)である。219日間に及ぶ「史上最大の市街戦」で、市民にも多数の犠牲者を出した。映画も各種作られており、15年前にこの「直言」でも触れたことがある(直言「雑談(9) 映画「スターリングラード」」)。この現場を、ヴェルダン行きの1週間後の7月22~24日に訪れた(直言「ロシア大平原の戦地「塹壕のマドンナ」の現場 へ――独ソ開戦75周年(2)」参照)。

ヴォルゴグラード到着の当日、タクシーで市中心部の北西37キロにある「ロソシュカ戦没者墓地」に行った。360度見回しても何もない大平原の独ソ両軍兵士の墓である。近くの小さな家が「管理部」だった。管理人の老人が歓迎してくれた。以下、8月1日の「直言」から引用する。

「・・・パンフレットか何かをくれないか聞くと、中へ入れという。地図や戦況を示すものが壁いっぱいに貼られている。そして、ドアをあけると驚いた。そこは小さな展示室になっていて、銃弾やヘルメット、遺品の陳列棚が(写真)。機関銃などの残骸が無造作に床に置かれている。ここを訪れる人がほとんどいないこともあろう。私たちの訪問を非常に喜んでいた。私に抱きついてきて、耳を軽く噛んだ(笑)。帰り際、「私の気持ちだ」といって、老管理人は私にあるものをプレゼントしてくれた。わが研究室の「歴史グッズ」に加わることになった。・・・」

この「直言」を書いた時、今回の「直言」で紹介するために詳しく触れずにとっておいた「あるもの」とは、冒頭の写真にあるソ連軍兵士の水筒だった。70年以上地中にあったので、かなり朽ちていて軽く感ずる。飲み口近くに銃弾の貫通痕があって、痛々しい(写真)。水筒の表面に、ガヴリーレ(Гавриле)という名前が刻んである(これはガヴリーラ(Гаврила)という名前の与格の形になり、「ガヴリーラに」という意味になるため、誰かがガヴリーラに宛てて名前を刻んだのかもしれない)。両軍合わせて200万人以上という気の遠くなるような死者のなかの一人の持ち物ということになる。どんな若者だったのだろうか。銃弾で穴があいた鉄兜や原爆瓦など、人の生死に関わるものがたくさん並んでいるわが研究室にきたときは、「お香」を焚いて手を合わせている。9月からこの水筒がそこに加わっている。

スターリングラード攻防戦ではドイツ第6軍が冬の寒波のなか、ソ連軍に包囲されて壊滅する。この写真は、ドイツ軍将兵に投降を呼びかける「伝単」(ビラ)である。17年前、ドイツ・ボンのフリーマーケットで入手したものである。スターリングラードの雪原に累々たるドイツ軍兵士の死体。そこにヒトラーがにこやかにたたずみ、「私はとても新鮮に感ずる。春はきている」とつぶやいている。裏面には、「ドイツ国防軍の兵士へ」という見出しで、「正しいことのために戦っていると言うことができるドイツ兵はいない。ドイツ兵は他の諸民族を簒奪し、抑圧する戦争を強制されていることを知らねばならない。赤軍の強さは他の諸民族に対する人種的憎悪がなく、ドイツ民族に対してもそれはないという事実のなかにある。赤軍はすべての民族や人種の同権の精神で教育され、かつ他の諸国民の諸権利の尊重によって大きくなってきた。…赤軍の目的はドイツファシズムの侵入者をわが国から駆逐することにある。…ヒトラー一味(Hitlerklique)はドイツ人民と混同されてはならない。歴史が教えているは、ヒトラーはきて、そして行ってしまうが、ドイツ人民もドイツ国家もそのままだということだ」というスターリンの赤軍創立24周年の演説(1942年2月23日)を引用しながら、チャーチル(英国首相)とルーズヴェルト(米大統領)の「大西洋憲章」(1941年8月)にも含まれている「正義の平和」の原理をスターリンが1942年7月2日の演説で強調していることを紹介しつつ、「ドイツ兵士諸君。君はただ、正義の平和への道を妨げている男と体制のために戦っているのだ」と呼びかけている。ナチスとドイツの人民を区別しつつ、ヒトラーの戦争への疑問をかきたてる文章になっている。ただ、投降の具体的な呼びかけも手だて(「この伝単を投降すれば、食事を与える」といった)は書かれていない。雪のなかで包囲された第6軍将兵の戦意喪失を促すための伝単といえる。

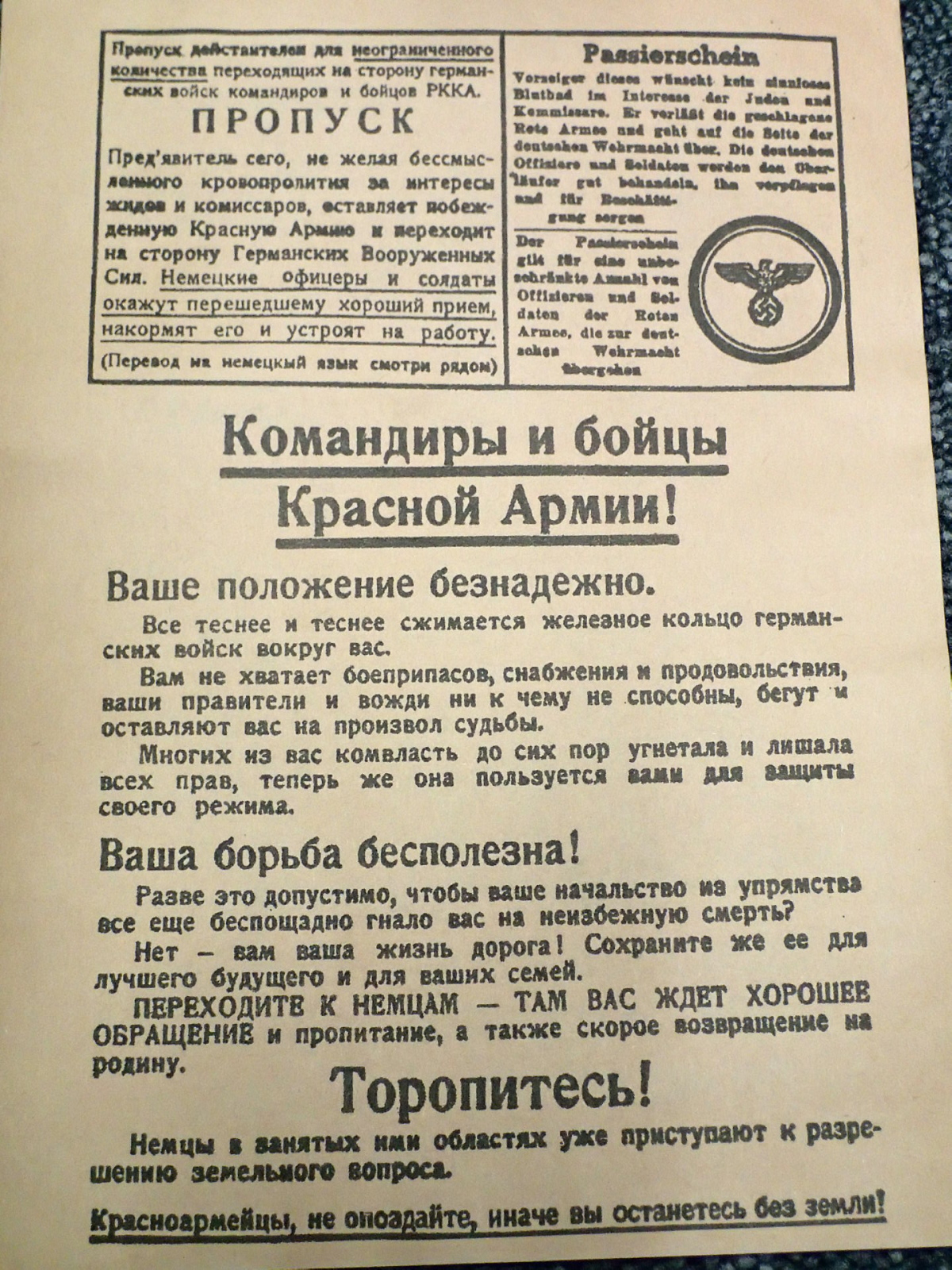

これに対して、ドイツ軍がソ連軍将兵に対して蒔いた伝単は興味深い。2007年12月にネットオークションで入手したものだが、当時同僚だった早川弘道さん(ロシア・東中欧法)に翻訳を依頼した。こころよく引き受けてくださった。その後、その翻訳文を「伝単」と一緒にプラスチックケースに入れて研究室に展示していた。今回、約10年ぶりにその翻訳に気づいて、この「直言」で紹介することにした。

表面(下記左写真)には、「ユダヤ野郎とコミサール(政治委員)を打ち倒せ」「コミサールは君ら兵士を無分別な抵抗に追いやっている。コミサールを駆り立てて、ドイツ軍に投降せよ」「この呼びかけに応えてドイツ軍に投降せよ」とある。

裏面(下記右写真)には、「赤軍の指揮官および兵士諸君!」という大見出し。「本通過許可証は、ドイツ軍に投降しようとする労農赤軍将校および兵士に対し、その人数に制限なく有効である」「本状の提示者は、ユダヤ人と政治委員のために無意味に血が流れることを望まず、敗北した赤軍は去り、ドイツ軍に投降する。ドイツ人将校および兵士は、投稿者により良い待遇を与え、その腹を満たし、労働の場を提供するであろう」とある。

諸君の置かれた状況は絶望的である。諸君を取り巻くドイツ軍の鋼鉄の輪は、ますます狭まっている。諸君は弾薬にも、配給にも、糧秣にもこと欠き、諸君の政府と指導者はそれになすすべを知らず、逃亡し、諸君を運命の恣意に委ねている。

共産党政権はこれまで諸君の多くを抑圧し、いっさいの権利を剥奪し、今でも自分の体制を守るために利用している。

諸君の戦いは無駄である!諸君の上官が意地になって、無慈悲にもいまだ諸君を避けがたい死へと追いやることが果たして許されるだろうか。

いや許されない。諸君の命と釣り合うのは諸君自身である! 諸君の命をより良い将来と諸君の家族のために守りたまえ。

ドイツ人のもとに投降せよ。そこで諸君を待つのは、より良い待遇と食物であり、早期の帰郷である。

急ぎたまえ!ドイツ人は、その占領地域において、すでに土地問題の解決に着手している。

赤軍兵士よ、遅れてはならない。さもないと諸君は土地を持たぬまま取り残されるぞ!

このドイツ軍の伝単は、ソ連軍の独特の構造を熟知した上で矛盾をあおっている。それは政治委員(コミサール)制度に向けられている。ソ連軍は党の軍隊である。だから、党から派遣された政治委員が、軍司令官や師団長と同等か、またはそれ以上の発言力をもって司令部内で大きな顔をしている。時には作戦・用兵に介入することも。スターリングラード攻防戦での政治委員のトップはフルシチョフ(後の共産党第一書記、首相)だった。指揮官の決断に対して、政治委員が介入してそれを変更させ、作戦が失敗したという例もある。いきおい、政治委員は嫌われものとなる。そこでヒトラーは「コミサール指令」(「政治委員(コミサール)の取り扱いに関する指針」1941年6月6日)を出す。政治委員は捕虜として取り扱わず、見つけ次第殺害せよというものである。この伝単を見ると、兵士たちに自軍の政治委員を摘発して、やっつけろと呼びかけている。これはソ連軍内部の矛盾を的確に衝くものであった。スターリンは高級将校の多くを粛清した。この写真にあるジューコフ元帥はかろうじて生き残った。思えば、映画「スターリングラード」の冒頭は、退却する兵士を機関銃で皆殺しにする督戦隊が描かれている。多くの市民・将兵の死に対し、多くの政治委員や最高責任者は責任をとることはなかった。

今回の「わが歴史グッズの話」は、この7月にスターリングラードの古戦場(独ソ両軍将兵の墓地)で入手したソ連兵の水筒を紹介した。ひるがえって日本について考えると、このような「水筒」が新たに生み出される危険が現実に生まれている。自衛隊において初の「戦死者」が生まれたとき、誤って市民の犠牲者を生んでしまったとき、「最高責任者」はいかなる責任をとるのだろうか。 直ちに辞任せずに、次のような言葉で国民とメディアを煽るのだろうか。“「責任」をもって自衛官の棺を出迎え、その御霊を厳かに追悼し、今後は尊い犠牲をできる限り生まないように自衛隊を任期まで指揮し続ける「責任」が私にはある。誇り高い犠牲を無駄にせず、「敵」に対し、国民一億が結束せねばならぬ時に、日本国政府への「無責任」な批判は慎まなければならない”と。このような「責任」のとり方を許してはならない。