オンライン授業というので、いま大学教員はてんてこ舞いである。かくいう私も。ホームページを23年も連続更新しているので誤解されるが、本人は実はアナログ人間なのである。ブログもやらず、SNSとも距離をとっている。そういう準アナログ派が、長時間パソコンに向かい、大講義の動画を収録したり、4種類のリアルタイム授業(ゼミ)を実施したりしている。前期高齢者としては、「意に反しない苦役」ではある。

記者がつけた見出しは「スターリン」

そんな授業準備の合間にも、検察庁法改正問題で取材のメールや電話がけっこう入る。先日の電話取材では、テレワークとのことで、背後で子どもの声がした。何とも微笑ましいが、事の重大さを伝えようとして、例えが思わず「過激」になった。話の流れのなかで、安倍首相の手法は、「政治検察」を活用した陰湿性と徹底性においてスターリンに似ていると記者に話したのだ。デジタル版に出た見出しには、「スターリンを思わせる「政治検察」生む検察庁法案」(毎日デジタル5月11日)とあって、少々驚いた。これはあくまでも例えであって、政治・社会体制も歴史的条件も違う。誤解されやすい見出しだなと思っていたら、案の定、ネット上には一時期、この例えに違和感を示す書き込みが並んだ。4日後、『毎日新聞』5月15日付「オピニオン面」に「「政治検察」生む暴挙」という見出しで掲載されたが、「スターリンを想起させる」というのはトーンダウンしていた。

でも、この問題で「スターリン」という例えをしたのは間違ってはいないと思う。政治・社会体制の違いこそあれ、安倍政権がやっていることは、検察官の定年延長という形をとって、検察を自らの手兵として使えるようにする、権力私物化にほかならないからである。まさに「政治検察」化である。すでに警察については、安倍「親密圏」の記者の逮捕状を握りつぶした警視庁刑事部長が警察庁次長にまで上がってきて、警察トップをうかがっているし、最高裁はほぼ「アベコート」になっている。特に、木澤克之判事は弁護士出身だが、「加計学園幹事」の肩書が光る。

となると、残るは検察ということになる。甘利明、下村博文、小渕優子といった有力政治家たちへの刑事責任追及を回避させ、かつ公文書改ざんを行った元・財務省理財局長らの不起訴を確実にした「官邸の守護神」と呼ばれる人物を、閣議決定をしてまで定年延長して、検察のトップ、検事総長に据えようとしている。これが、「外出自粛」を求められ、家のなかでしっかり世の中のことを見つめている多くの国民の怒りをかっている(「#検察庁法改正案に抗議します」のツイートデモ)。恒常的な「指揮権発動」(検察庁法14条)の状態が生れる恐れがある。この国でも、検察が時の政権の手兵となる「政治検察」が、明白かつ現在の危険になっている。私が思わず「スターリン」という例えを持ち出した危機感がここにある。

「政治検察」の恐怖

「政治検察」の恐ろしさは、旧ソ連の30年代に吹き荒れた粛清の嵐のなかで、うんざりするほど確認できる。18歳の頃から社会科学の文献を読みあさっていた。「スターリン主義」批判が盛んな時代だったので、学部1年の時に本物のスターリン全集まで揃えて、それを確認しようと読んでみた。あまりにも無機質で、知的好奇心をそそらない文体が印象に残っている。東京・札幌・広島・東京と、引越しの度に段ボールに入れて運んだが、再読はしなかった。昨年春の「終活」準備のおりに、東京の自宅書庫の奥に眠っていたそれらを手放した(この写真の奥にある11冊がそれ)。新聞取材でスターリンに例えたことが、ネットで少しく話題になったので、書庫の奥から、大昔に読んだスターリン関係の文献を掘り出して並べてみたのが冒頭左の写真である。

このうち、旧ソ連反体制知識人のロイ・メドヴェージェフ=石堂清倫訳『共産主義とは何か』(三一書房、1974年)下巻をあけると、裏表紙に1978年6月1日読了という私のサインがあった。42年ぶりに開いた452-453頁には、検事総長アンドレイ・ヴィシンスキーがスターリンに忖度して「専権の独裁者また立法者となった」とある。ヴィシンスキーは「わが国の生活には、法が時代おくれになり、これを脇にしまっておくべき時期または瞬間があるものだ、というスターリンの指示を記憶すべきである」と断言し、「犯罪構成要件の全部がなくとも、たんなる被告の自白で十分である」「自己の罪を否認する被告は、自分で無罪を証明しなければならない」等々、およそ近代法の大前提を崩すような仰天の言説を連発して、党幹部から公務員、軍人に至るまで大量の粛清に関与した。検事総長というよりは中世の異端審問官そのものだった。旧ソ連でどれだけの人が粛清によって殺されたか(直言「「大粛清」から70年」)。背筋を凍らせながら読了した記憶がある。2016年夏にモスクワの「収容所列島」の現場(グラーク)を訪れたときの寒けが甦ってくる。

記者から、検察庁法改正についてのコメントを求められて、最初に飛び出した言葉が、ヴィシンスキー検事総長に象徴される「スターリンの政治検察」だった。安倍政権がやろうとしている検察庁法改正の本質がいかにひどいものかを表現するのに、「スターリン」という言葉を使ったが、これは決して誇張ではなく、実は、元検事総長も同じような危機感を持っていることを最近知った。

「ルイ14世」を持ち出す元検事総長

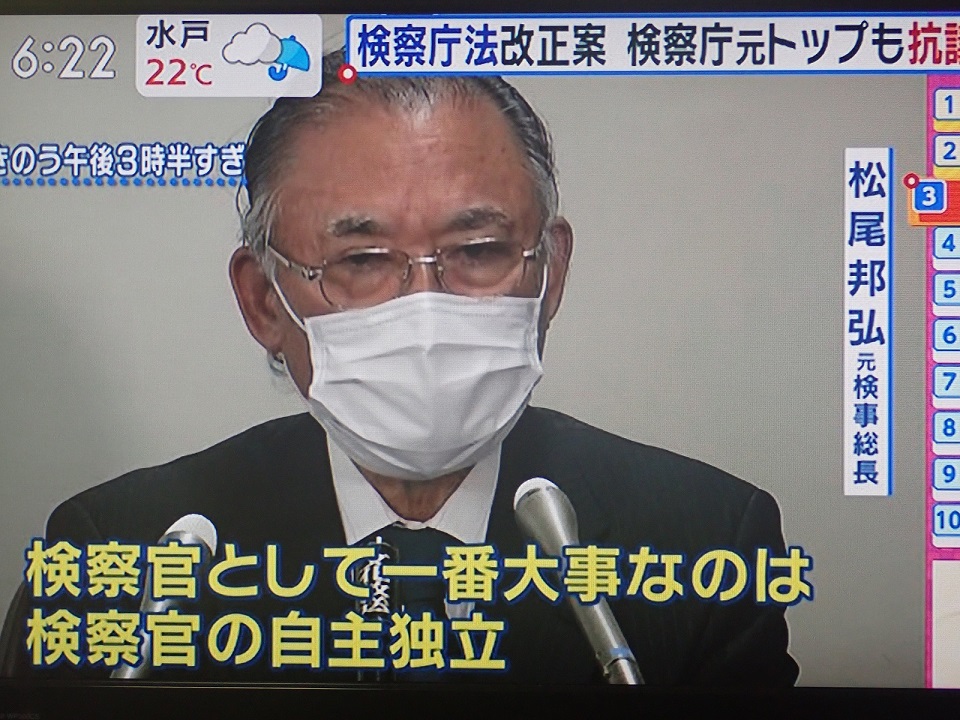

5月15日、松尾邦弘元検事総長ら14人の元検察幹部が連名で、「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書」を法務省に提出した。検察トップを経験した人が、古巣に「意見書」を出すというのは、この国では超異例である。「検察とは何か」の原点にまで立ち返って論じており、古巣の惨状に対するOBたちの思いは理解できる。日本の検察と検察実務の現状には、刑事手続上の人権の観点からさまざまな問題があるが、ここでは触れない。いま問われているのは検察総体に対する政治の介入であり、政治検察化の危険である。OBたちが、あえてジョン・ロックの「統治二論」を引いて、「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告しているところには覚悟を感じる。

曰く、「検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。」 その通りである。そして、安倍首相が2月13日の衆院本会議で、「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」と述べたことを取り上げて、こう断ずる。

「本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。」

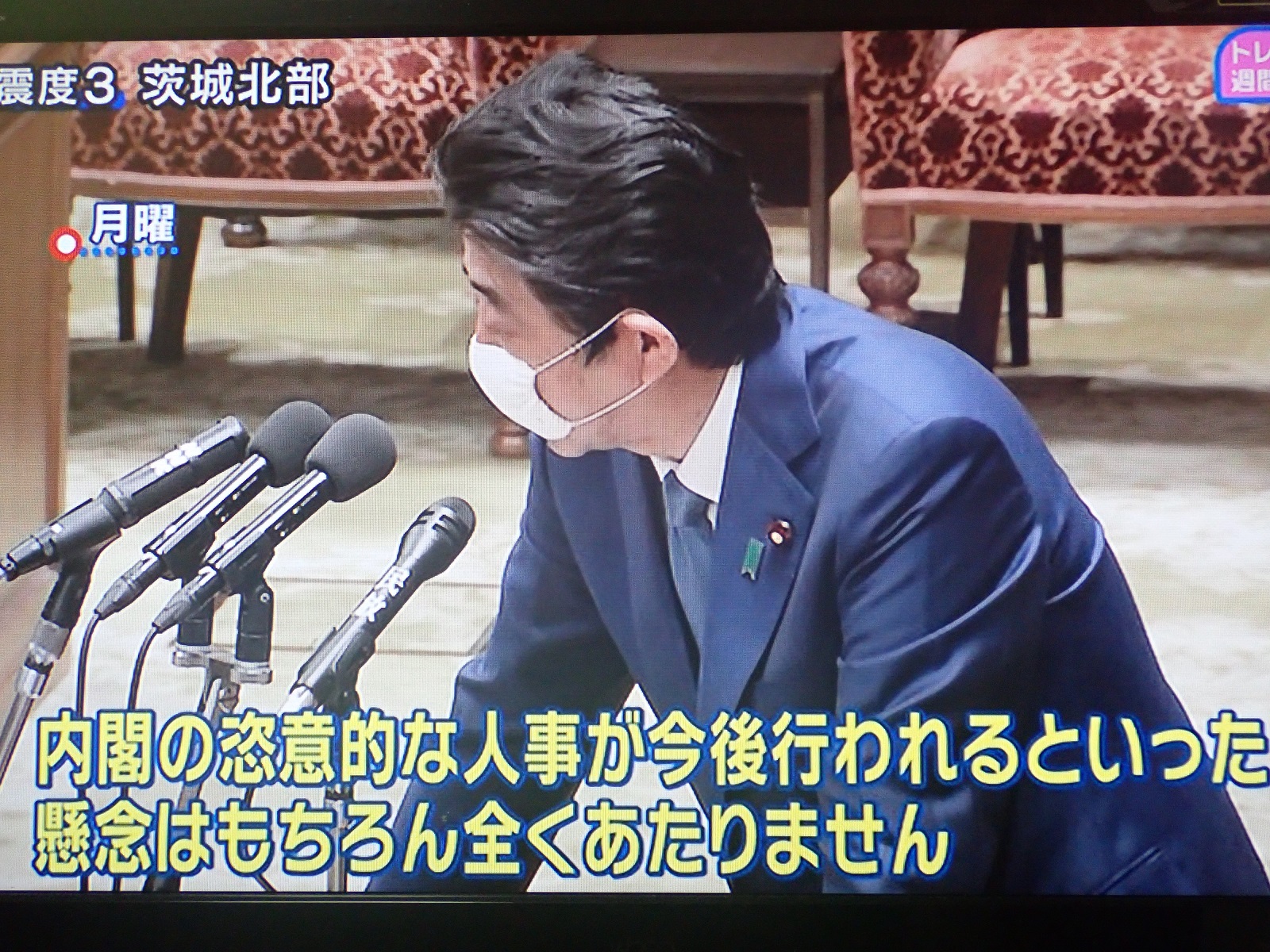

私は「スターリン」に例えたが、松尾元検事総長らは、ルイ14世を彷彿とさせるという。ルイ14世は高等法院を抑え込み、全国三部会開催要求も黙殺して、「朕は国家なり」といったことになっている。ただ、この言葉の実際の意味は一般に理解されているのとは異なるようだが、ここでは立ち入らない。「立法府の長」と自らを呼ぶ安倍首相は、元検事総長からも危ない権力者に映るのだろう。検察の独任制、政権からの独立性が侵されようとしている以上、政権による検察の恣意的利用のおそれが生れてくる。5月11日の衆議院予算委員会で、安倍首相は、検察庁法改正により「内閣の恣意的な人事が行われるということはもちろん、全くあたりません」と胸をはったが、全く説得力はない。

「人事院の承認」が法案から消えた!

さて、ここからが本論である。検察官の定年延長問題については、直言「検察官の定年延長問題―国家公務員法81条の3の「盲点」」を、2月27日の段階でアップしている(月曜更新のため日付は3月2日だが、更新自体は2月27日に完了)。この国家公務員法81条の3第2項の問題(定年延長の際の人事院の承認)に着目したのが、園田寿「検察庁法改正法案―まとめで分かった重大な事実」である。園田氏は、3月2日の「直言」も引用しながら、この問題の本質を非常にていねいに、わかりやすく説明しているので参照されたい。

「直言」を出した直後に、この論点で国会質疑が行われている。取り上げたのが山添拓議員(共産党)である(参議院予算委員会2020年3月5日)。

○山添拓君 法務大臣に伺いますけれども、そもそも人事院は検察官の人事には関与しないんですよ。国家公務員の給料は、人事院勧告に基づき一般職の給与法で定められますが、検察官は検察官俸給法ですね。勤務延長の再延長については、そこだけは人事院の承認を受けるということですか。

○国務大臣(森まさこ君) はい、そうです。

○山添拓君 驚きの答弁だと思います。

森まさこ法務大臣は、明確に、人事院の承認が必要であると答弁した。自分で驚かないで、ここはさらに突っ込んで、驚きの答弁を引き出してほしかった。今回の国家公務員法等の一部を改正する法律案では、何と、この「人事院の承認」が消されているのである。

「定年による退職の特例」を規定する現行国家公務員法第81条の3は、改正案により第81条の7に条ずれとなっている。そのことを前提に、法案による改正後の検察庁法第22条第2項の規定をみてほしい。

② 検事総長、次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

この規定により、検事総長、次長検事又は検事長に適用される規定が結局どうなるのかについては、次の読み替え表をご覧いただきたい。左欄に記載した内容の条文が適用されることになる。

| 法案による改正後の検察庁法第22条第2項による読み替え後の国家公務員法第81条の7第2項 | 法案による改正後の国家公務員法第81条の7第2項 |

|---|---|

| ② 任命権者は、前項本文の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項第一号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)の翌日から起算して三年を超えることができない。 | ② 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。 |

検察庁法改正をめぐる三つのデタラメ

「人事院の承認」が読み替えにより消されていることが分かるだろう。これは、「直言」で指摘したとおり、人事院の承認を要件とすることが問題であるからにほかならない。つまり、「人事院の承認」を受けると認めざるを得ないような「解釈変更」がそもそもデタラメだったことを、この法案をもって政府自ら告白したようなものである。3月2日の「直言」で警告したことが現実のものとなっている。

安倍内閣は、なぜ、「人事院の承認」をやめたのか。安倍首相は、5月15日の参議院本会議で、特例が認められる要件は事前に明確化すると答弁している。しかし、安倍内閣は、そもそも法律上「人事院の承認」を要件とするかどうかという重大な問題についてさえ、野党議員に追及されて逃げ場を失い、「人事院の承認」は必要とする森法務大臣のデタラメな答弁で開き直った挙句、今回の法案でも「人事院の承認」を要件とするとしていたならば、まだ筋が通っていたものの、結局、「人事院の承認」は不要、という態度をとっている。そして、とどめは、「内閣の定め」という、内閣による検察人事への介入である。デタラメ①(「解釈変更」により人事院の承認を必要とする)、デタラメ②(人事院の承認を必要としていたのに法案では人事院の承認を不要とする)、デタラメ③(内閣による検察人事への介入)と、デタラメを3つも重ねるこの内閣を信用できるわけがない。この点を野党は徹底的に追及すべきである。

答弁不能の大臣隠し

安倍首相は、答弁が破綻している閣僚を質疑に参加させないことがある。左の写真は、3年前の共謀罪法案(直言「「共謀罪」法案に隠された重大論点」)の際の金田勝年法務大臣である。答弁はシドロモドロを超えて、ドロドロになった段階で、安倍首相は、法務大臣の肩に手をかけ答弁をやめさせている。今回、あまりに稚拙な答弁であきれられた森法務大臣を表に出さないために、検察庁法改正案を、所管の法務委員会ではなく、あえて内閣委員会に持ち込んだ節がある。だが、今度は、武田良太国家公安委員長(+国家公務員制度改革担当)が答弁不能で(写真はnews23報道時のもの)、野党に不信任案を出されてしまい、15日に予定していた委員会採決が流れてしまった。

「コロナ危機」で、国民に向かって「不要不急の外出」をするなと呼びかけておきながら、自らはこの「不要不急の法案」をゴリ押ししようとしている。これは、「検察の不要腐朽の法案」になるおそれがある。まさに「魚と政権は頭から腐る」のである。

なお、AERA dot(朝日新聞社)のインタビュー記事「【検察トップの人事権は誰が持つべきか】改正案は「指揮権発動の制度化」と早大・水島朝穂教授」(2020年5月17日)も参照のこと。