その1週間前に「ドイツからの直言」第1号を出した。ボンのバート・ゴーデスベルクで生活を始めるのと同時に、NATOによるユーゴ空爆が始まった。国連安保理決議もなく、また、NATO条約5条事態(一つ以上の締約国に対する武力攻撃)でもないのに、集団的自衛権システムであるNATO(北大西洋条約機構)が独立主権国家に対して空軍による武力行使を行ったのである。ドイツ人にとって、ユーゴからの難民流入もあり、「遠い」アジアやアフリカでの紛争ではなく、まさに「家の前の戦争」のリアリティをもっていたのである。

その1週間前に「ドイツからの直言」第1号を出した。ボンのバート・ゴーデスベルクで生活を始めるのと同時に、NATOによるユーゴ空爆が始まった。国連安保理決議もなく、また、NATO条約5条事態(一つ以上の締約国に対する武力攻撃)でもないのに、集団的自衛権システムであるNATO(北大西洋条約機構)が独立主権国家に対して空軍による武力行使を行ったのである。ドイツ人にとって、ユーゴからの難民流入もあり、「遠い」アジアやアフリカでの紛争ではなく、まさに「家の前の戦争」のリアリティをもっていたのである。10年前の今日、4月6日直言のタイトルは「家の前の戦争」だった。 その1週間前に「ドイツからの直言」第1号を出した。ボンのバート・ゴーデスベルクで生活を始めるのと同時に、NATOによるユーゴ空爆が始まった。国連安保理決議もなく、また、NATO条約5条事態(一つ以上の締約国に対する武力攻撃)でもないのに、集団的自衛権システムであるNATO(北大西洋条約機構)が独立主権国家に対して空軍による武力行使を行ったのである。ドイツ人にとって、ユーゴからの難民流入もあり、「遠い」アジアやアフリカでの紛争ではなく、まさに「家の前の戦争」のリアリティをもっていたのである。

その1週間前に「ドイツからの直言」第1号を出した。ボンのバート・ゴーデスベルクで生活を始めるのと同時に、NATOによるユーゴ空爆が始まった。国連安保理決議もなく、また、NATO条約5条事態(一つ以上の締約国に対する武力攻撃)でもないのに、集団的自衛権システムであるNATO(北大西洋条約機構)が独立主権国家に対して空軍による武力行使を行ったのである。ドイツ人にとって、ユーゴからの難民流入もあり、「遠い」アジアやアフリカでの紛争ではなく、まさに「家の前の戦争」のリアリティをもっていたのである。

この「78日間戦争」から5周年の直言でも書いたように、このユーゴ空爆は必要性も緊急性もない、国際法上も重大な問題を含む行為だった。強いていえば、NATOという軍事同盟が、冷戦の終結後、欧州安保協力機構(OSCE)や欧州共同体(EU)の発展のなかで存在意義を失いかけるなか、その「生き残り」をかけて「存在証明」を行ったということである。3 月24日の「空爆」はNATO50周年記念日の直前だった。当時、コソボ紛争は泥沼化しており、アルバニア系住民に対する迫害が行われていたけれども、それがなぜベオグラードへの爆撃で「解決」できるのか。「人道的戦争」とか「人権のための爆弾」という表現すら生まれたが、「人道的介入」が正当化されるようなケースでもなかったことは、まもなく明らかとなった。「緊急救助」という説明もまた、ユーゴ市民の殺害を正当化することはできなかった。写真は、ベオグラードなどに偵察機から撒布された「伝単」(ビラ)である。B52爆撃機の絵は、B29爆撃機による日本本土空襲の構図とよく似ている。非戦闘員を殺戮する超高空からの爆撃は国際人道法違反の無差別攻撃であり、「人権のための爆弾」というのは背理である。

10年前、ボンで生活して、連日関連のニュースを見ながら、暗澹たる気持ちになっていた。当時のドイツは社会民主党(SPD) と「緑の党」の連立政権だった。米国はクリントン民主党政権。プラハ生まれで、ナチスに迫害された経験を持つオルブライト米国務長官は、欧州を説得する際、「ノーモア・ウォー」ではなく、「ノーモア・アウシュヴィッツ」という切り口を利用した。これが、反戦平和を売り物にする政党を「空爆」に向かわせるきっかけとなった。平和や人権を語る知識人の間でも、「今回だけは特別だ」というトーンでこれに賛成する傾向が強まった。その一方で、軍人に対して、基本法26条が禁止する侵略戦争にあたるので、「空爆」参加を拒否すべきだという呼びかけがなされたことは記憶されていい。日本では、メディアを含め、99年NATO「空爆」を問題視する人は少ないので、この点は特に強調しておきたい。

10年前、NATOはなぜ「空爆」に踏み切ったのだろうか。前述したように、組織保存と「存在証明」のための「NATO50周年の花火」だったのではないかという疑いは晴れない。1998年秋から欧州安保協力機構 (OSCE) 監視団がコソボで活動を行い、世界の世論をバックに、ミロシェビッチ大統領に方針変更を迫りつつあったまさにその時に、「空爆」は始まった。あたかもOSCEの成果を妨害するかのように。「それ以外の方法がなかった」といわれたが、78日間の「空爆」が終わってみれば、コソボ問題は解決に向かうどころか、憎悪の連鎖をさらに深める結果となった。戦後、NATO軍主体の国際治安部隊(KFOR)が約15000人駐留したが、そのなかにはアルバニア系のコソボ解放軍(KLA) 出身者がいた。彼らは紛争時にセルビア系住民の虐殺にも関わっただけに、セルビア系から反発をかった。言うまでもなく、NATOは国連ではなく、「仮想敵」をもつ集団的自衛権体制である。NATOは紛争の一方当事者に武器を与えるなど、新たな敵を設定して動く。国連のような中立性は期待できないのである。

10年前、NATOはなぜ「空爆」に踏み切ったのだろうか。前述したように、組織保存と「存在証明」のための「NATO50周年の花火」だったのではないかという疑いは晴れない。1998年秋から欧州安保協力機構 (OSCE) 監視団がコソボで活動を行い、世界の世論をバックに、ミロシェビッチ大統領に方針変更を迫りつつあったまさにその時に、「空爆」は始まった。あたかもOSCEの成果を妨害するかのように。「それ以外の方法がなかった」といわれたが、78日間の「空爆」が終わってみれば、コソボ問題は解決に向かうどころか、憎悪の連鎖をさらに深める結果となった。戦後、NATO軍主体の国際治安部隊(KFOR)が約15000人駐留したが、そのなかにはアルバニア系のコソボ解放軍(KLA) 出身者がいた。彼らは紛争時にセルビア系住民の虐殺にも関わっただけに、セルビア系から反発をかった。言うまでもなく、NATOは国連ではなく、「仮想敵」をもつ集団的自衛権体制である。NATOは紛争の一方当事者に武器を与えるなど、新たな敵を設定して動く。国連のような中立性は期待できないのである。

また、この「78日戦争」は「原理や価値の名において行われた初めての戦争」(V. ハベル元チェコ大統領)とされ、「軍事的人道主義のポスト・ナショナルな政策」といわれた。だが、独立主権国家に対して、国連決議もなしに、自衛権の行使でもない武力行使が行われたのである。ユーゴ市民の犠牲者は489人から528人の間とされている(Vgl. J. Rose, Priorität: Zivile Ziele, in: junge Welt vom 3. 4. 09) 。これはどう正当化できるか。 平和学者のD. Lutz(故人)は、この78日戦争を振り返って、2001年にこう述べた。「1999年のNATOの新しいドクトリンでは、正当な安全保障利益の定義は、ナポレオンの遠征でさえこの傘のもとに含まれるほどに広く捉えられている」(taz vom 23. 3. 09) と。過去10年、このNATO戦略が定着してきた。NATOが行った国際法違反について、その責任を問う声は小さい。

NATOは、1949年4月に加盟国12カ国で出発した。冷戦の終結によって「冷戦の遺物」と化したにも生き残り、その後「東方拡大」を続けた。この3月、クロアチアとアルバニアを新たに加盟させ、28カ国となった。外国派遣(海外派遣)が常態化し、「防衛同盟」から「介入同盟」へとその性格を変容させている。「防衛」対象は限りなく広げられ、その発動時点も限りなく前倒しさせられ、事前・予防的になっている。また、NATOミサイル防衛についても、「先制第一撃」への傾きがみられ、「新たな冷戦」への緊張を創出するものと、ロシアからの反発をかっている。さらに、米国を含むNATO加盟国だけで、世界の軍事支出の75%を占めるなど(以上、Friedensforum 1/2009) 、まさに巨大な軍事パワーと化している。その一方で、NATOは米軍大将が常に総司令官を務める(ヨーロッパ諸国は常に副司令官)など、不平等(米国中心)構造が残っており、今後もこの米国主導型を続けるのか。加盟国間に微妙な温度差も生まれている。

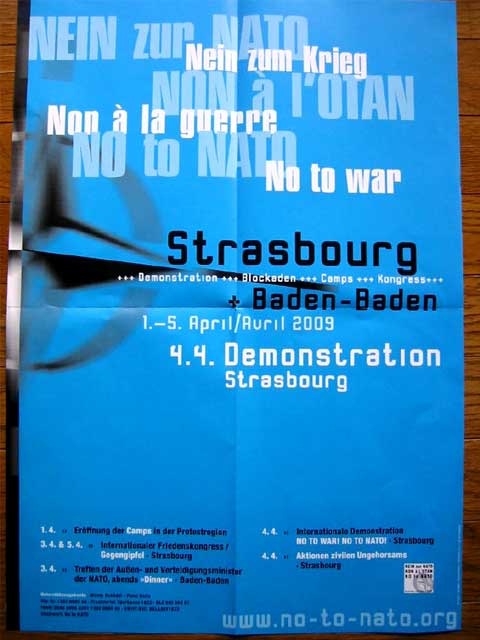

この4月4日から8日まで、日本は「北朝鮮ミサイル騒ぎ」に覆われていたが、ヨーロッパでは、3日からストラスブールやバーデンバーデンで行われたNATO首脳会議が焦点となった。平和・市民団体が押しかけ、NATO反対を訴えた。このブルーのポスターには「No to NATO No to war」とある。米国ではオバマ政権になって、特に「対テロ戦争」に積極的である。すでに17000 人増派の方針を決めている。NATOに対しても負担要求は激しい。

3月10日、バイデン米副大統領がブリッュセルのNATO本部を訪れた。5日前にクリントン国務長官が訪問したばかりなのに、異例の訪問だった。アフガン増派に積極的になれない加盟国にハッパをかける狙いとみられている。オバマ政権は早晩、NATO諸国のみならず、日本に対しても、アフガンでの「テロとの戦い」に対してより積極的な関与を求めてくるだろう。

では、NATOに対して、市民はどうみているか。ヨーロッパ・ラジオ・ネットワークが3月23日から30日にかけて行った世論調査では、NATO空爆に対して反対は45%、賛成は55%だった。前者は、「NATOは加盟国が攻撃されたときにだけ介入すべきで、コソボの場合は国内紛争が問題だった」、後者は「人権保護が常に優先すべきで、それ故、NATOの出動(空爆)は国連決議がなかったが正当だった」という選択肢である(european radio network vom 23. 3. 09 - 30. 3. 09)。ソ連があった時代、共同「防衛」という点でNATOへの支持率は圧倒的だった。しかし、他の地域への軍事介入に軸足が移るにつれ、その評価にも陰りがみえはじめている。NATOそれ自体に対する評価も、フランスでは高まっているが、ドイツでは2002年は75%近くあったものが、2007年には60%を切るところまで落ちている。ポーランドはもっと激しく、2007年は46%台まで落ちた。最近また若干盛り返しているものの、「介入同盟」への変質のなかで、その負担感は一般市民のなかで、かつてのようなNATOは絶対というような空気は薄れているようである(de.statista.com)。

戦争があるから軍隊(軍事同盟)があるのではなく、軍隊(軍事同盟)があるから戦争は起きる。鶏と卵の関係以上にこれはリアルである。すでにI・カントは『永遠平和のために』(岩波文庫)で、常備軍は時とともに全廃すべしと喝破していたが、その理由が重要である。「常備軍はいつでも武装して出撃する準備を整えていることによって、ほかの諸国をたえず戦争の脅威にさらしているからである。常備軍が刺激になって、たがいに無制限な軍備の拡大を競うようになると、それに費やされる軍事費の増大で、ついには平和の方が短期の戦争よりもいっそう重荷になり、この重荷を逃れるために、常備軍そのものが先制攻撃の原因となるのである」と。214年前の作品ながら、何ともリアルな指摘ではないか。

先進国の会議に世界中からNGOや市民運動が集まって抗議をする傾向はこのところ定着したが、NATO首脳会議も同様である。ストラスブールでもバーデンバーデンでも、NATO反対のデモ隊に対して、警察は厳しい規制を加えた。一部が暴徒化したという報道ばかりが流れるが、今回のNATO60周年に向けて、ヨーロッパの平和運動や市民運動の主張やコンセプトはもっと注目されていい。例えば、今回、NATO条約13条が強調されている。「締約国は、この条約が20年間効力を存続した後は、アメリカ合衆国政府に対して廃棄通告を行ってから1年後に締約国であることを終止することができる」と。NATO離脱の議論は、冷戦時代では超少数派だった。ブッシュ政権の8年で対米不信は一気に強まり、オバマ政権は協調姿勢を示すのにやっきである。アメリカとの不自然な関係を清算して、ヨーロッパの安全保障を再構築する方向は、今後ヨーロッパのなかでどのように展開していくか。フランスの変化、東欧の変化などを含め、不確定要素が多く即断できないが、かつてのような一枚岩のNATOでないことだけは確かだろう。

実際、加盟国が28カ国に水ぶくれしたことで、内部対立や矛盾も深まっている。4月3日の首脳会議では、トルコが、ムハンマドの風刺画問題を理由に、デンマーク首相を新事務総長にすることに反対した。NATO内部で、イスラム的価値観との衝突が起きたわけだ。 また、NATOが支援するアフガン・カルザイ政権が女性の権利をタリバンと同様に抑圧しているという批判も出ている。カルザイ大統領は、4日ごとに夫とセックスをすることを妻に義務づける法律に署名したという。国連女性開発基金(UNIFEM)は、「夫による妻の強姦を合法化するもの」と非難している (FAZ vom 4. 4. 09)。

「NATOは価値共同体なのか、それとも野蛮をはびこらせるのか」(K. Grobe, Sex - Order ein Fall für die Nato, in: FR vom 3. 4. 09) 。今後、オバマ政権がカルザイ政権への支援を求めるほど、ヨーロッパ諸国の人権スタンダードとの軋轢も深まるだろう。集団安全保障の欧州安保協力機構(OSCE)の発展のなかで、集団的自衛権体制のNATOの未来は決して明るくないのである。

一方、日本では「日米同盟」などという違憲追認的言説がメディアに飛び交う。日米安保条約に基づく米軍駐留を憲法9条2項違反とした砂川事件一審判決(東京地裁伊達判決)から、先週でちょうど50周年になった。今こそ、「日米同盟」ではなく、アジアの集団的安全保障体制構築への議論を始める「時」ではないか。