「8.15」をどう書いてきたか

78回目の「8月15日」である。昨年は「歴史グッズの話(50)軍用ヘルメット(鉄帽・鉄兜))」、一昨年は沖縄戦に重点を置いた。3年前の「戦後75年」は「コロナ禍と核兵器禁止条約」について書いた。近年でとりわけ重要な「8.15」は、2015年の「戦後70年」だった。全国戦没者追悼式における天皇の「おことばフライング」に加えて、「おことば」の中身に微妙な変化が見られた(詳しくは、直言「「8.14閣議決定」による歴史の上書き―戦後70年安倍談話」参照)。「集団的自衛権行使違憲」の政府解釈を「7.1閣議決定」で強引に変更して、安全保障関連法制を成立させた安倍晋三政権に対する危機感が多方面に渡っていたことがわかる(水島「「7.1閣議決定」と安全保障関連法」『法律時報』87巻17号46-52頁参照)。

「自衛」のための核兵器使用

先週から戦争関係の特集や番組が増え、「8月ジャーナリズム」の期間に入った。今年注目されるのは2つの「平和宣言」である。広島市長も長崎市長も、ともに自民党推薦のキャリア官僚出身ではあるが、世界に向けてはっきりと、毅然として、岸田文雄首相が自画自賛するG7「軍都広島」サミットの「広島ビジョン」を批判した。「核抑止論は破綻している」(広島)、「核抑止への依存からの脱却を」(長崎)と。「広島ビジョン」は、核兵器を、「防衛目的のために役割を果たし、侵略を抑止し、戦争と威圧を防止すべきもの」と位置づけ、いざとなったら核兵器使用に躊躇しない姿勢を鮮明にした。60年代に「純防衛的核武装の可能性」が検討されたことがあるが、その後の「核共有」(「核シェアリング」)論も含めて、核兵器が「自衛のために必要な手段」として位置づけられていることに変わりはない(21年前には安倍晋三が「核兵器の使用は違憲ではない」と語ったことがある)。2つの平和宣言は、核兵器を「いざとなったら使う」ことを認めた「広島ビジョン」に明確に「ノー」を突きつけたのである。

「抑止力を使う」「戦う覚悟」――麻生太郎の挑発

長崎平和祈念式典(台風6号のため60年ぶりに屋内開催)前日の8日、麻生太郎・自民党副総裁が台湾入りして、「戦う覚悟」をぶち上げたのには驚いた。わざわざヒロシマ・ナガサキの中間に日程を組み、「非常に強い抑止力を機能させる覚悟が求められている。戦う覚悟だ」「金をかけて防衛力を持っているだけではだめ。いざとなったら使う。台湾海峡の安定のために使う明確な意思を相手に伝えて、それが抑止力になる」(『朝日新聞』8月9日付)と過激に演説したのである(冒頭右の写真)。台湾訪問に同行した自民党・鈴木馨祐議員(台湾政策検討プロジェクトチーム座長、政調副会長)の主張そのものなので、鈴木がシナリオを書いて麻生に語らせたものと推測される。政府ではなく、党のナンバー2にいわせたところがミソである。いつもの麻生の妄言ではなく、「安全保障3文書」(部内では「戦略3文書」という)に関わる「12.16閣議決定」で暴走する岸田首相とその政権の方針に沿ったものといっていいだろう。

そこで想起されるのは、昨年8月2日夜、副大統領に次ぐナンバー3のナンシー・ペロシ米下院議長が台湾を訪問し、3日に台湾立法院(議会)で演説したことである。中国はこれに強く反発して、弾道ミサイル5発を発射するなど軍事活動を活発化させた。この時、「台湾でドンパチ。日本で戦争起きる」と評したのが麻生だった(直言「「台湾でドンパチ、日本で戦争」?」参照)。1年たって、ほぼ同じ時期に、自ら台湾に乗り込み、中国挑発の役を演じたわけである。日米ともに、ナンバー2ないし3を台湾に送り込んで、中国を刺激することで、この地域の緊張を意識的に高めている節がある。ただ、中国側の反応は、今回の場合、ペロシ下院議長(当時)の時ほどではなく、「民間人」のツイッターで口汚く罵る一方で(上の写真参照、翻訳はここから)、麻生発言の翌々日に日本への団体旅行を解禁している。昨年のこの時期とは大きく異なる点である。

戦争は「自衛」から始まる

「軍都広島」サミットの影の主役であるゼレンスキーは、ウクライナの「反転攻勢」について威勢のいいことをいってきたが、現実には,ウクライナ軍が「多大な犠牲を払っている」ことが明らかになってきた(マーク・ミリー米統合参謀本部議長のリアルな分析)。バフムトの戦闘では第一次世界大戦のような塹壕戦になっていて、「巨大な肉挽き器」という表現がメディアに流れていた(ニューズウィーク2022年12月20日)。2016年の「ヴェルダンの戦い」にも例えられ、まさに映画『西部戦線異状なし』の世界である。

100年以上前の第一次世界大戦の悲惨な犠牲の上に、1928年の「パリ不戦条約」(「戦争放棄条約」) が生まれた。この条約により、「国家の政策の手段としての戦争」は禁止され、自衛のためのやむを得ない武力行使のみが正当化された。「戦争違法化の時代」の始まりである。日本も国際聯盟の常任理事国としての立場から、不戦条約を直ちに批准し、表向きは「戦争」を違法とする立場に立った。「不戦条約」以降、いずれの国も「自衛」を前面に押し出すようになる。「不戦条約」を批准し、公布した2年後に起きる関東軍による中国東北部への侵攻は「満州事変」と呼称され、それ以降、日本が行なう武力行使は「上海事変」「日華事変」(「支那事変」)等々と呼ばれ、「戦争」という表現は回避された。

大日本帝国憲法13条は、天皇の宣戦布告権を定める。「不戦条約」以前の日清・日露の戦い、第一次世界大戦のドイツへの宣戦布告には、「自衛」という言葉は当然出てこない(例えば、「露国ニ対スル宣戦ノ詔勅(1904年2月10日参照)。しかし、1941年12月8日の「開戦詔書」には、「自存自衛ノ為」という表現が見られる。「帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ。…帝国ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ。…帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為、蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破砕スルノ外ナキナリ…」。

真珠湾攻撃より1時間50分前に始まったマレー半島コタバルへの上陸作戦(歩兵第56連隊基幹の佗美支隊)は東南アジアの天然資源を確保して、「帝国ノ生存ニ重大ナル脅威」を除去しようとしたわけである。「自存自衛」というのは、「不戦条約」のプレッシャーのなかで実をとるための都合のいい概念であった。

1931年から、「現有兵力は自衛の必要に基く最小限度」

最近知ったことだが、戦前の日本において、1931年頃から、「自衛のための必要最小限度」という表現が見られるようになった。 陸軍省 [編]『最近帝国及列国の陸軍 [昭和7年版]』(陸軍省、1931-2年)17頁に次のような記述を見つけた(赤字ゴシックは引用者、以下同じ)。

「帝國陸軍は屢次の縮少を斷行し、大正十一年には約五箇師團餘に相當する人員約六萬、馬約一萬三千を減小し、更に大正十四年に於て四箇師團を縮少したる結果現在に於ては十七師團にして、其兵員を全人口に比すれば僅に〇・二八パーセントに過ぎずして世界列强の內でも最小の比率である。即ち帝國陸軍は既に自發的に實質的縮減を實行し現有兵力は自衞の必要に基く最小限度である。」

陸軍だけではない。海軍省軍事普及部『海軍省パンフレット 海軍軍縮協定不成立と我国民の覚悟』(海軍省、1936年)21-23頁にも次の下りがある。ロンドン海軍軍縮会議など、国際的な圧力のなかでの軍拡には工夫がいる。他国に脅威を与えない程度の軍備という論理は、この頃から用いられていたことがわかる。

「…帝国を繞る建艦競争と言へば日、英、米の関係となるのであるが、現状に於ては帝国のみが、現存の差等比率協定に依つて国防不安を感じて居るのであるから、此の事態に応ずる為に或程度の工作を必要とするであらうけれども、之もとより自衛上の必要最小限にして何等他国に脅威を及ぼすものでないことは勿論である。

然し此の場合英米が大量の建艦を敢てするとすれば、之れ正しく彼等の侵略政策の具現と看做し得るが故に、帝国は自衛上止むを得ず独自の立場に於て愈々国情国民性に適する自主的軍備の整備に精進し飽く迄国防上の安固を期せざるべからざるは当然であらう。帝国としては今後何れの事態に対しても不脅威不侵略を原則とし、自ら守るに足るの実力を備ふると共に、常に他国の行動に注意し凡る情勢に善処することが必要である。」(原文傍点○あり)

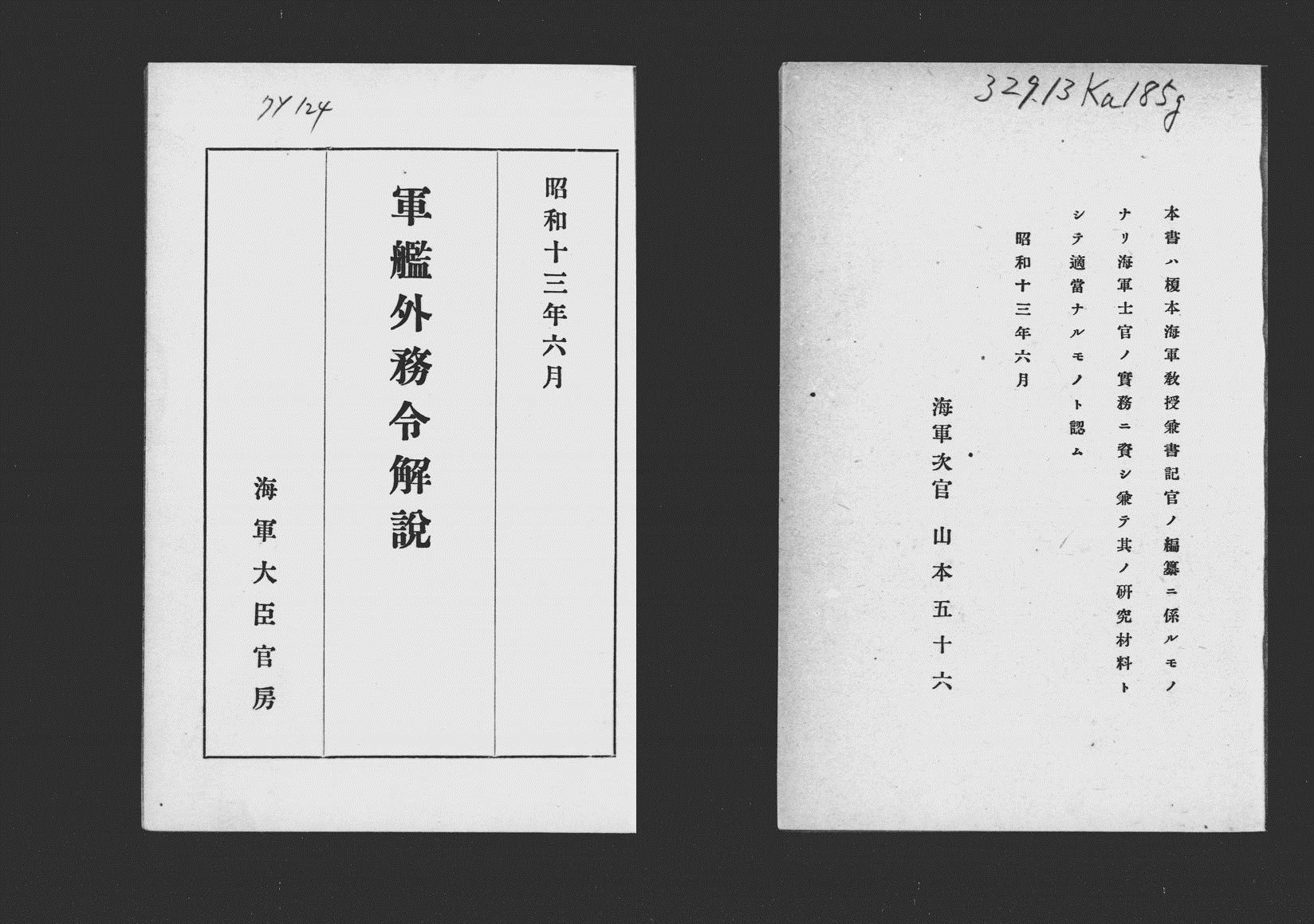

1938

1938